『資産形成ゴールドオンライン』は複数の企業と提携して情報を提供しており、当サイトを経由して申込みがあった場合、各企業から報酬が発生することがあります。しかし、提携の有無などが本ページ内のサービスの評価や掲載順位に関して影響を及ぼすことはありません(提携会社一覧)。

「貯蓄から投資へ」の流れのなか、「新しいNISA(以下、新NISA)」で本格的に資産形成を始めようと考えている人も多いはずです。

そこで本記事では、

「新NISAを始めるならどこの金融機関がおすすめ?」

「おすすめの銘柄は?」

「始めるときに気をつけることは?」

のような疑問をお持ちの方に、おすすめのネット証券や投資信託を、選び方のポイントと一緒に解説します。

長期・積立・分散が基本の資産形成においては、「全世界株式」もしくは「米国株式」のインデックスファンドを毎月一定額コツコツ買付する方法が王道となっています。

NISAは1人1口座しか作れず、銘柄は頻繁に変更するものではないので、スタートでつまづいて後悔しないように、本記事を参考にして取り組んでください。

〈目次〉

1. 新NISAでおすすめの証券会社は?主要ネット証券5社を比較

2. 新NISAでおすすめの証券会社5社の基本スペックを紹介

①「SBI証券」

②「楽天証券」

③「松井証券」

④「マネックス証券」

⑤「三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)」

3. 新NISA(つみたて投資枠)の銘柄選びのポイント3つ

4. 新NISA(つみたて投資枠)のおすすめ銘柄10選

4.1.「全世界株式」でおすすめの4銘柄

4.2.「米国株式」でおすすめの6銘柄

5. 新NISAを始めるメリット5つ

6. 新NISAを始めるときの注意点3つ

7. 新NISAを始めて損失を抱えたときのアドバイス3つ

8. よくある質問

Q1. 新NISAの「成長投資枠」のおすすめ銘柄は?

Q2. 新NISA口座は複数開設できる?

Q3. 証券会社と銀行はどっちがおすすめ?

Q4. 新NISAを銀行で始めるならどこがおすすめ?

Q5. 新NISAを始めるなら、SBI証券と楽天証券はどっちのほうがおすすめ?

9.まとめ

1. 新NISAでおすすめの証券会社は?主要ネット証券5社を比較

新NISAは旧NISA制度が大幅に拡充されて2024年からスタートし、「一般NISA」は「成長投資枠」、「つみたてNISA」は「つみたて投資枠」として引き継がれました。

そのため、新NISAでおすすめの証券会社の選び方は、以前までと大きく変わりません。具体的には、①取扱い銘柄数が多い、②ポイント還元など“独自のサービス”が充実している、といった項目です。

また、新NISAの「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は両方同時に利用することが可能で、つみたて投資枠で投資信託を積立買付しながら成長投資枠で株式等も購入できます。

そのため、手数料を含む③株式取引サービスの充実度、などの項目も重視しましょう。

以上を踏まえ、新NISAでおすすめの証券会社を主要ネット証券5社で比較します。各社のおすすめポイントは次章で解説するので、ここでは概要を把握するだけで十分です。

なお、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の対象銘柄は、2026年2月3日時点の数を記載しています。また、後述の「投信保有ポイント」のポイント付与率は、楽天証券以外は「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」(愛称:オルカン)で比較しています。

■「新NISA」でおすすめの主要ネット証券5社を比較

| 証券会社 |  |

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| つみたて投資枠 の取扱い銘柄数 |

283本 | 279本 | 278本 | 273本 | 264本 | |

| クレカ積立が できるカード |

・三井住友カード ・Oliveフレキシブルペイ ほか |

楽天カード | JCBオリジナル シリーズ |

・マネックスカード ・dカード |

・au PAYカード ・三菱UFJカード |

|

| クレカ積立の ポイント付与率 |

最大0.5~ |

0.5~最大2% 楽天カード10万円+ 楽天キャッシュ5万円 で月15万円までポイント還元 |

0.5~1.0% |

・月5万円以下:1.1% |

0.5~1.0% |

|

| クレカ積立で 付与されるポイント |

Vポイント | 楽天ポイント | J-POINT |

・マネックスポイント |

・Pontaポイント |

|

| 投信保有時などで 貯まるポイント |

・Vポイント ・Pontaポイント ・dポイント ・JALのマイル ・PayPayポイント |

松井証券 ポイント |

Pontaポイント | |||

|

投信保有ポイント の付与率(年率) |

0.0175% (オルカン) |

0.017% (楽天・プラス・オルカン) |

0.0175% (オルカン) |

0.0175% (オルカン) |

0.005% (オルカン) |

|

|

成長投資枠の 取扱い銘柄数 (投資信託) |

1,507銘柄 | 1,457銘柄 | 1,252銘柄 | 1,299銘柄 | 1,200銘柄 | |

|

新NISA |

投資信託 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |

| 国内株式 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |

| 単元未満株 | 無料 (S株) |

無料※2 (かぶミニ®) |

無料 (売却のみ可) |

無料 (ワン株) |

無料 (プチ株) |

|

| 米国株式 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |

| 中国株 | ETFのみ無料 (株式は有料) |

ETFのみ無料 (株式は有料) |

取扱なし | 株式・ETF ともに無料 |

取扱なし | |

| 解説に飛ぶ | 解説へ | 解説へ | 解説へ | 解説へ | 解説へ | |

※1:クレカ積立分を除く年間カード利用額やカードのランクによってポイント付与率は異なります。特典を受けるには一定の条件がございますので、三井住友カードのHPをご確認ください

※2:寄付取引は無料ですが、リアルタイム取引はスプレッドが0.22%かかります

次章では、新NISAでの取引に焦点を絞り、各証券会社のおすすめポイントや注意点を解説します。

2. 新NISAでおすすめの証券会社5社の基本スペックを紹介

本章では、新NISAの口座選びで重要な項目を中心に、新NISAでおすすめの証券会社5社のスペックを紹介します。

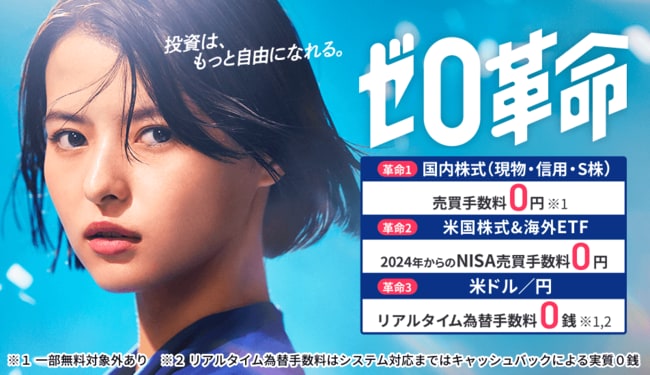

①「SBI証券」はクレカ積立に対応しているカードや貯められるポイントの種類が多い

・SBI証券の新NISAの基本スペック

| 総合口座の数 | 1,500万超(2025年11月時点) →SBI証券、SBIネオトレード証券、FOLIOのSBIグループの合計 |

| つみたて投資枠 の取扱い銘柄数 |

283本(2026年2月3日時点) |

| クレカ積立が できるカード |

・三井住友カード ・Oliveフレキシブルペイ ・アプラスカード ・東急カード ・タカシマヤカード ・UCSマークのついたカード ・JFRカード(大丸松坂屋カード) ・オリコカード ・JCBカード(JCBが発行する「JCBオリジナルシリーズ」) |

|

クレカ積立の |

下記本文参照 |

| クレカ積立の 設定締切日 |

毎月10日(三井住友カードの場合) |

| クレカ積立の 買付日 |

毎月7日~9日のいずれかから選択して毎月1回(三井住友カードの場合) |

|

投信保有ポイント |

0.25% |

| 貯まるポイント |

・クレカ積立時:Vポイントほか ・投信保有時:Vポイント、Pontaポイント、dポイント、JALのマイル、PayPayポイント |

|

成長投資枠の 取扱い銘柄数 (投資信託) |

1,507銘柄(2026年2月3日時点) |

| 単元未満株取引 | S株 |

|

米国株(普通株) の取扱い銘柄数 →新NISA問わず |

4,177銘柄(2026年2月3日時点) |

・SBI証券の新NISAのおすすめポイント

- クレカ積立ができるカードや貯められるポイントの選択肢が多い

- 投信保有ポイントの付与率が高水準

- 国内株式売買手数料が無料(全口座)

- 米国株式・海外ETFの売買手数料が無料(新NISA口座のみ)

- IPOの取扱い銘柄数が豊富

SBI証券の新NISAのメリットは、①クレカ積立に利用できるカードや②貯められるポイントの選択肢が多いこと。

SBI証券は異業種の企業と金融商品仲介業の取り組みを強化しており、9種類のクレジットカードから選んでクレカ積立をすることで、そのカード会社が発行するポイントを貯められます。

■SBI証券で「クレカ積立」ができるカード

| クレジットカード | 付与されるポイント | |

|---|---|---|

| ① | 三井住友カード | Vポイント |

| ② | Oliveフレキシブルペイ | |

| ③ | 東急カード | TOKYU POINT |

| ④ | アプラスカード | アプラスポイント |

| ⑤ | タカシマヤカード | タカシマヤポイント |

| ⑥ | UCSマークがついた クレジットカード |

・Uポイント ・majicaポイント |

| ⑦ |

JFRカード (大丸松坂屋カード) |

QIRA(キラ)ポイント |

| ⑧ | オリコカード |

・オリコポイント ・暮らスマイル ・提携先オリジナルポイント |

| ⑨ | JCBが発行する JCBオリジナルシリーズ |

J-POINT |

利用者が多いのが三井住友カードとOliveフレキシブルペイですが、2024年11月買付分からポイント付与率がダウン。

次の表のように、クレカ積立分を除く年間カード利用額に応じて今後1年間のポイント付与率が変わる仕組みに変更されました(Oliveフレキシブルペイも同様)。

■SBI証券でクレカ積立ができる「三井住友カード(NL)」3種類を比較

| ① | ② | ③ | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 三井住友 カード(NL) |

三井住友カード ゴールド(NL) |

三井住友カード プラチナプリファード |

||||||

| カードデザイン |  |

|

|

|||||

| カードのランク | 一般 | ゴールド | プラチナ | |||||

| 年会費 | 0円 永年無料 |

5,500円(税込)※1 | 33,000円(税込) | |||||

| 買い物等での ポイント還元率 |

0.5% (税込200円=1P) |

0.5% (税込200円=1P) |

1% (税込100円=1P) |

|||||

|

年間カード利用額 (クレカ積立分を除く) |

10万円 未満 |

10万円 以上 |

10万円 未満 |

10万円 以上 |

100万円 以上 |

300万円 未満 |

300万円 以上 |

500万円 以上 |

| クレカ積立の ポイント付与率※2 |

0% | 最大0.5% | 0% | 0.75% | 最大1.0% | 1.0% | 2.0% | 最大3.0% |

|

月10万円積立時の |

0 | 6,000P | 0 | 9,000P※3 | 12,000P※3 | 12,000P | 24,000P | 36,000P |

| 3,500P | 6,500P | ▲21,000P | ▲9,000P | 3,000P | ||||

| 公式サイト | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | |||||

※1:年間100万円のご利用で翌年以降の年会費永年無料(通称「100万円修行」)

→年間100万円利用の対象取引や算定期間等の実際の適用条件などの詳細は、三井住友カードのホームページを必ずご確認ください

※2:特典を受けるには一定の条件がございますので、三井住友カードのホームページをご確認ください

※3:「100万円修行」達成で年会費が永年無料になった場合

■お知らせ

三井住友カードでは、プラチナよりも上位となる最上位ランク「三井住友カード Visa Infinite(インフィニット)」の申し込み受付が、2025年9月30日に開始されました(年会費:税込99,000円)。

このカードはSBI証券のクレカ積立にも利用でき、年間カード利用額が700万円以上になると、ポイント付与率が最大4.0%までアップします。

また、投資信託の月中平均保有残高に対してポイントが付与される「投信マイレージ」では、次の5種類から貯めるポイントを選ぶことができます。

- Vポイント

- Pontaポイント

- dポイント

- JALのマイル

- PayPayポイント

そのため、SBI証券で貯まるメインポイントに「Vポイント」を設定し、三井住友カードを利用してクレカ積立をすると、積立時と保有時のダブルでVポイントを獲得することもできます。

なお、SBI証券の投信保有ポイントの付与率は、松井証券が「投信残高ポイントサービス」を始めたことにより、銘柄によっては松井証券のほうが高くなりました。しかし、マネックス証券と三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)よりは高い水準を保っています。

■銘柄別の投信保有ポイント付与率の比較

| ファンド名 |  |

|

|

|

|---|---|---|---|---|

| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 0.0175% | 0.0175% | 0.0175% | 0.005% |

| 楽天・全米株式インデックスファンド | 0.05% | 0.05% | 0.03% | 0.005% |

| eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 0.028% | 0.028% | 0.0254% | 0.005% |

| ニッセイ外国株式インデックスファンド | 0.0351% | 0.0351% | 0.03% | 0.005% |

| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 0.05% | 0.055% | 0.03% | 0.005% |

そのため、新NISAを含め、ある程度まとまったお金を投資信託で運用したい人は、保有残高に対して多くのポイントが付与されるSBI証券であれば、初月から多くのポイントを獲得できます。

さらに、SBI証券は年間の全IPO(新規上場株)の約90%を扱っています。

■SBI証券のIPOの取扱い実績

| 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |

|---|---|---|---|---|---|

|

IPO銘柄数 (全体) |

65 | 86 | 96 | 91 | 125 |

| SBI証券のIPO 取扱い銘柄数 |

62 |

76 |

91 (約95%) |

89 |

122 |

| SBI証券が主幹事 を務めた銘柄数 |

9 | 11 | 17 | 13 | 21 |

※カッコ内の数字は、年間の全IPO件数に対してSBI証券が扱った割合

上場前にSBI証券の抽選でIPO銘柄を獲得し、新NISAの成長投資枠で購入したうえで、株価が上昇したタイミングで売却できれば、20.315%の税金がかからず、値上がり益をそのまま受け取ることもできます。

また、SBI証券にはIPOの抽選に外れたら獲得できる「IPOチャレンジポイント」を利用した当選枠があり、筆者も873Pを利用し、2025年3月上場の「ZenmuTech(銘柄コード:338A)」を獲得できました。

・SBI証券の新NISAにおける注意点

- Vポイントを投資信託の積立買付に利用できない

SBI証券の「ポイント投資」では、クレカ積立で貯めたポイント(Vポイント)を投資信託の積立買付に利用することはできません。

SBI証券で投資信託を買うときにポイントを利用できるのはスポット買付のみとなっており、VポイントとPontaポイントが使えます。

ただし、ポイントの使い道はポイント投資以外にも数多くあるので、大きなデメリットではありません。

三井住友カード(NL)と三井住友カード ゴールド(NL)でクレカ積立をする場合、年間カード利用額が10万円未満だとポイント付与率は0%になってしまいます。

機会損失にならないように、最低でも年間10万円以上は公共料金などをカードで払って、ポイント付与率0.5%もしくは0.75%は確保しましょう。

10万円にわずかに届かなそうな場合は、Amazonギフトカードを購入する裏ワザもあります。

\SBIグループ全体の口座数は1,500万を突破/

■SBI証券のサポートデスク

(平日)※ガイダンス番号「3番」がNISA・投資信託

- 固定電話:0120-104-214(無料)

- 携帯電話:0570-550-104(有料)

- 受付時間:8時~17時(土日祝・年末年始を除く)

(土日)※NISA・投資信託専用

- 固定電話:0800-170-2888(無料)

- 携帯電話:03-6629-9719(有料)

- 受付時間:9時~17時(平日・年末年始を除く)

②「楽天証券」は楽天カードと楽天キャッシュの併用で月15万円までキャッシュレスで投信積立が可能

・楽天証券の新NISAの基本スペック

| 総合口座の数 | 1,300万超(2025年11月時点) |

| つみたて投資枠 の取扱い銘柄数 |

279本(2026年2月3日時点) |

| クレカ積立が できるカード |

楽天カード |

| クレカ積立の ポイント還元率 |

・一般カード(年会費無料):0.5% ・ゴールドカード(年会費 税込2,200円):0.75% ・プレミアムカード(年会費 税込11,000円):1% ・ブラックカード(年会費 税込33,000円):2% |

| クレカ積立の 設定締切日 |

毎月12日 |

| クレカ積立の 買付日 |

・毎月1日(2021年6月19日以前に楽天クレカ決済を利用したことがある人) |

| 楽天キャッシュ決済 のポイント還元率 |

0.5%(積立買付時に付与) |

| 投信保有ポイント の最大還元率 |

0.053% |

| 貯まるポイント | 楽天ポイント |

|

成長投資枠の 取扱い銘柄数 (投資信託) |

1,457銘柄(2026年2月3日時点) |

| 単元未満株取引 | かぶミニ® |

|

米国株(普通株) |

3,663銘柄(2026年2月3日時点) |

・楽天証券の新NISAのおすすめポイント

- 楽天カードと楽天キャッシュの併用で、月15万円までの投信積立がポイント付与の対象

- 投資信託の定期売却で「定率指定」ができる

- 楽天ポイントを投資信託の「積立買付」にも利用できる

- 「楽天・プラスシリーズ」の信託報酬が最安

- 国内株式取引手数料が無料(全口座)

楽天証券の新NISAでは、キャッシュレス決済により月15万円までの投資信託の積立額に対して楽天ポイントが還元されます。

楽天カードクレジット決済による積立額の上限は月10万円ですが、楽天証券には「楽天カード」とは別に電子マネー「楽天キャッシュ」による独自の決済方法があり、チャージした楽天キャッシュで月5万円まで投信積立が可能です。

楽天キャッシュで投資信託の積立買付をするタイミングでもポイントが還元されるので、次の2つの決済手段を併用することで、月15万円までキャッシュレスで投信積立が行えます。

- 楽天カードクレジット決済:月10万円

- 楽天キャッシュ決済:月5万円

そのため、月10万円以上を投資に回そうと検討している方は、楽天証券の新NISAなら積立時に獲得できるポイントを最大化できます。

また、積立設定時に利用ポイント数を設定すれば、日常生活で貯めた楽天ポイントを毎月の積立額にも利用できるので(=「楽天ポイント投資」)、楽天経済圏を活用している人は新NISAでも楽天証券はおすすめです。

さらに、楽天証券では投資信託を売却して現金化するときに「定率指定」による売却方法を選べます(SBI証券でも導入済み)。

定率指定なら、株価が高いときは多くの量、株価が安いときは少しの量を売却して徐々に資産を取り崩す形となるので、保有残高を長持ちさせることができます。

このように、投資の入口だけでなく、出口のことまで綿密に設計されている楽天証券であれば、大切なお金を安心して運用に回すことができます。

・楽天証券の新NISAにおける注意点

- 投信保有ポイントの対象銘柄が6本のみ

投資信託の月間の平均保有残高に応じて付与されるのが「投信保有ポイント」で、SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)の場合は、基本的にはその証券会社が取り扱うほぼすべての銘柄が対象です。

一方、楽天証券にも「投信残高ポイントプログラム」がありますが、対象は今のところ楽天・プラスシリーズの6銘柄のみとなっています。

ただし、信託報酬(投資信託の運用や管理にかかるコスト)が低く設定されているので、ポイント還元分を考慮した実質コストは同じ指数に連動するファンドと比べて安くなっています。

今後、ポイント付与の対象になる銘柄がさらに拡大されるかに注目です。

なお、楽天証券には「投信残高ポイントプログラム」とは別に、毎月末時点の投資信託の残高が初めて一定の金額に到達した場合のみ所定の楽天ポイントが付与される「資産形成ポイント(ハッピープログラム)」もあります。

既存の「資産形成ポイント(ハッピープログラム)」

しかし、既存のプログラムは投信保有残高が2,000万円に達しても獲得できるポイント数は累計2,090Pにしかなりません。また、新しい「投信残高ポイントプログラム」との併用もできません。

そのため、全世界株式や米国株式のインデックスファンドの購入を検討している人は、「投信残高ポイントプログラム」の対象となる「楽天・プラス・オルカン」もしくは「楽天・プラス・S&P500」を購入したほうが投信保有ポイント分だけお得に運用できます。

筆者も新NISAは楽天証券を利用しており、これまで順調に資産を伸ばしています。

サイトが使いやすく、初心者にも自信を持っておすすめできます。

筆者の新NISAの積立設定状況

\NISA口座の開設数No.1(2026年1月時点)/

■楽天証券の投信NISAカスタマーサービス

- 固定電話:0120-106-298(無料)

- 携帯電話:03-6739-3400(有料)

- 受付時間:(平日)8時30分~17時、(土日)9時~17時 ※祝日・年末年始を除く

③「松井証券」はコールセンターの待ち時間が短くサポート体制が充実

・松井証券の新NISAの基本スペック

| 総合口座の数 |

173.1万(2025年12月末時点) |

| つみたて投資枠 の取扱い銘柄数 |

278本(2026年2月3日時点) |

| クレカ積立が できるカード |

JCBが発行する「JCBオリジナルシリーズ」 |

| 投信保有ポイント の最大還元率 |

1% |

| 貯まるポイント |

・クレカ積立時:J-POINT ・投信保有時:松井証券ポイント |

|

成長投資枠の 取扱い銘柄数 (投資信託) |

1,252銘柄(2026年2月3日時点) |

| 単元未満株取引 | 売却のみ可 |

|

米国株(普通株) |

4,146銘柄(2026年2月3日時点) |

・松井証券の新NISAのおすすめポイント

- 待望のクレカ積立がスタート(2025年5月24日~)

- 投信保有ポイントの付与率が業界最高水準

- サポート体制が充実しているので初心者でも安心して始められる

- コールセンターの待ち時間が短い

- 「松井証券リモートサポート」ならPCを遠隔操作

- 日本株・米国株・投資信託の売買手数料が無料(新NISAのみ)

松井証券は創業100年以上の老舗ながら、日本で本格的なインターネット取引を初めて導入したネット証券です。

「最大1%貯まる投信残高ポイントサービス」では、全銘柄の投信保有ポイントの還元率を業界最高水準にしているのが特徴で、NISA口座での保有分も対象となっています。

また、松井証券でも2025年5月24日より、JCBが発行する「JCBオリジナルシリーズ」で投資信託のクレカ積立ができるようになりました。

利用できるカードはJCBが発行する「JCBオリジナルシリーズ」で、積立額に対して0.5~1.0%のJ-POINT(旧:Oki Dokiポイント)が還元されます。ただし、一般券種でカード利用額が月5万円未満だとクレカ積立のポイント還元率が0%になってしまうため、注意が必要です。

そして、松井証券は新NISA口座での日本株・米国株・投資信託の売買手数料を無料にしており、コスト面でもSBI証券と楽天証券の引けを取りません。

さらに、松井証券はサポート体制が充実しており、150名を超えるオペレーターが在籍しているため、コールセンターに問い合わせたときの待ち時間が短いのが特徴です。

そのため、わからないことを電話ですぐに聞ける安心感を重視する人に松井証券は特におすすめです(他社の場合は、時間帯にもよりますが電話で10分以上待たされることも珍しくはありません)。

また、オペレーターがインターネットを通じてユーザーのパソコン画面を共有し、画面にマルなどの印を表示させて視覚的にサポートしてくれる「松井証券リモートサポート」も好評です。

これらの取り組みが評価され、ヘルプデスク協会(HDI-Japan)が主催する「証券業界における問合せ窓口格付け」で最高評価の三つ星を「電話窓口」と「WEB」の両方の部門で14年連続で獲得。

さらに、2026年1月5日に発表された最新の「ネット証券の問い合わせ オリコン顧客満足度ランキング」でも第1位に輝いています。

・松井証券の新NISAにおける注意点

- 「最大1%貯まる投信残高ポイントサービス」は毎月エントリーする必要あり

松井証券の投信残高ポイントサービスは、毎月エントリーをしないとポイントが還元されません。

忘れないように、たとえば「月初にログインしてエントリーをする」のようなルールを作ることをおすすめします。

マヂカルラブリーさんを起用した松井証券の公式YouTubeはチャンネル登録者数が68万人を超え、初心者でも投資を楽しく学べる人気コンテンツになっています。

\JCBカードによるクレカ積立が可能/

■松井証券のコールセンター ※スマホOK

- 口座開設サポート:0120-021-906

- 松井証券顧客サポート:0120-953-006

- NISAサポート:0120-785-740

- MATSUI Bankサポート:0120-786-041

- 受付時間:平日8時30分~17時

④「マネックス証券」はドコモユーザーにメリット大

・マネックス証券の新NISAの基本スペック

| 総合口座の数 |

286.9万(2025年12月末時点) |

| つみたて投資枠 の取扱い銘柄数 |

273本(2026年2月3日時点) |

| クレカ積立が できるカード |

・マネックスカード |

|

クレカ積立の |

■月5万円以下の部分 |

|

■月5万円超~7万円以下の部分 0.6% |

|

|

■月7万円超~10万円以下の部分 0.2% |

|

| クレカ積立の 積立設定の締切日 |

原則毎月10日(非営業日の場合は前営業日)の前営業日23時59分まで |

| クレカ積立の 買付日 |

原則、毎月20日(非営業日の場合は翌営業日)の3営業日前 |

| 貯まるポイント |

・マネックスポイント(マネックスカードの場合) |

|

成長投資枠の 取扱い銘柄数 (投資信託) |

1,299銘柄(2026年2月3日時点) |

| 単元未満株取引 | ワン株 |

|

米国株(普通株) |

4,458銘柄(2026年2月3日時点) |

・マネックス証券の新NISAのおすすめポイント

- クレカ積立に対応しているカードがマネックスカードとdカードの2種類

- 年会費無料のカードによるクレカ積立のポイント還元率が業界最高(月5万円まで)

- 日本株と米国株に加えて「中国株」の売買手数料も無料(新NISAのみ)

- IPOの抽選が完全平等抽選で誰にでも当選のチャンスあり

NTTドコモの連結子会社となったマネックス証券の新NISAのメリットは、年会費無料のクレジットカードでクレカ積立をするときのポイント還元率が月5万円まで業界最高の1.1%である点です。

ただし、5万円超のポイント還元率は次の表のように段階的にダウンします。

■「マネックスカード」のクレカ積立のポイント還元率

| 積立金額 | ポイント還元率 |

|---|---|

| 5万円以下 | 1.1% |

| 5万円超~7万円以下 | 0.6% |

| 7万円超~10万円以下 | 0.2% |

そのため、月10万円をクレカ積立する場合は、5万円分は550ポイント(1.1%還元)、5~7万円は120ポイント(0.6%還元)、7~10万円は60ポイント(0.2%還元)の合計730ポイントが毎月付与されることになります。

ちなみに、貯まったマネックスポイントは、投資信託のスポット購入(金額指定)に利用したり、株式手数料に充当したり、Amazonギフトカードやdポイント、Vポイント、Pontaポイント、WAONポイント、ANAやJALのマイルなどに交換できたりするので、使い道に困りません。

さらに、マネックス証券の新NISAでは、日本株・米国株だけではなく、中国株も手数料無料で売買できます。

SBI証券と楽天証券は新NISAで中国株の「ETF」を売買するときの手数料は無料にしていますが、中国の「株式」の売買手数料を無料にしているのはマネックス証券だけです。

マネックス証券はもともと中国株に強く、他社より多い2,000超の銘柄を購入できます。そのため、新NISAの成長投資枠で中国株を積極的に取引したい人に、マネックス証券は特におすすめです。

・dカードによるクレカ積立のポイント還元率は?

マネックス証券では、2024年8月買付分よりdカードによるクレカ積立もできるようになりました。

■「dカード」のクレカ積立のポイント還元率

| カード種別 | dカード (年会費無料) |

dカード GOLD dカード GOLD U (年会費:税込11,000円) |

dカード PLATINUM (年会費:29,700円) |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 取引口座種別 | 課税口座 | NISA口座 | 課税口座 | NISA口座 | 課税口座 | NISA口座 |

| 5万円以下 | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 3.1% | 3.1% |

| 5万円超~7万円以下 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 2.6% | ||

| 7万円超~10万円以下 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 2.2% | ||

(参照:マネックス証券のプレスリリースをもとに、筆者が作成)

NISA口座でdカードGOLDを使ってクレカ積立をする場合は積立額に関係なくポイント還元率は一律1.1%ですが、年会費が11,000円(税込)かかる点にご注意ください。

さらに、年会費29,700円(税込)の「dカード PLATINUM」によるクレカ積立もできるようになり、NISA口座における初年度のクレカ積立のポイント還元率は3.1%に増量。dカード積立開始キャンペーンの対象期間中は、最大11%の還元率までアップします。

dカードによるクレカ積立とdポイントによる投信保有ポイントの付与もスタート。

今後は、dアカウントでマネックス証券にログインできるようになる予定です。

\ドコモユーザーにメリット大/

■マネックス証券のコールセンター

(口座を持っていない方)

- 固定電話:0120-430-283(無料)

- 携帯電話:03-6737-1667(有料)

- 受付時間:8時~17時(平日のみ)

(口座を持っている方)

- 固定電話:0120-846-365(無料)

- 携帯電話:03-6737-1666(有料)

- 受付時間:8時~17時(平日のみ)

⑤「三菱UFJ eスマート証券」はPontaポイントをためる「ポン活」をしている人におすすめ

・三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)の新NISAの基本スペック

| 総合口座の数 |

195.6万(2026年1月末時点) |

| つみたて投資枠 の取扱い銘柄数 |

264本(2026年2月3日時点) |

| クレカ積立が できるカード |

・au PAYカード |

|

クレカ積立の |

・レギュラーカード(年会費無料):0.5% |

| クレカ積立の 設定締切日 |

毎月9日の2営業日前 |

| クレカ積立の 買付日 |

毎月1日(土日祝の場合は翌営業日) |

| 貯まるポイント |

・Pontaポイント(au PAYカードの場合) |

|

成長投資枠の 取扱い銘柄数 (投資信託) |

1,200銘柄(2026年2月3日時点) |

| 単元未満株取引 | プチ株 |

|

米国株(普通株) |

2,073銘柄(2026年2月3日時点) |

・三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム証券)の新NISAのおすすめポイント

- au PAYゴールドカードによるクレカ積立は月10万円まで一律1%のPontaポイントを還元

- 三菱UFJカードでもクレカ積立が可能(2025年4月21日~)

- つみたて投資枠の取扱い銘柄数はトップクラス

- 日本株・米国株の売買手数料が無料(新NISAのみ)

三菱UFJ eスマート証券は2025年1月末に三菱UFJ銀行の100%子会社となり、auカブコム証券から社名を変更。MUFGの中核ネット証券としてサービスの拡充が期待されています。

ただし、これまで一律1.0%だったau PAYカード(レギュラーカード)によるクレカ積立のポイント還元率は、2025年1月買付分から0.5%に引き下げられました(ゴールドカードはこれまでと同じ1.0%で変更なし)。

au PAYゴールドカードの年会費は11,000円(税込)ですが、月10万円のクレカ積立をするとPontaポイントが毎月1,000Pたまり、1年間で12,000Pを獲得できます。

さらに、「auマネ活プラン」に加入し、au PAYゴールドカードを使って新NISA口座でクレカ積立をすると、月5万円までのポイント還元率が12ヵ月限定で合計最大3.0%にアップ(13ヵ月以降は最大2.0%)。

そのため、auユーザーをはじめ、Pontaポイントをためる「ポン活」をしている人に三菱UFJ eスマート証券は特におすすめです。

また、2025年4月21日からは三菱UFJカードによるクレカ積立もできるようになりました。

ポイント還元率はカードのランクによって0.5~1.0%となっており、三菱UFJニコスの「グローバルポイント」がたまります(参照:三菱UFJニコス『三菱UFJカードでクレカ積立が可能となります』)。

なお、三菱UFJ eスマート証券の投信保有ポイントの付与率は、他社より低く設定されています。

カブドットコム証券からauカブコム証券となり、そして三菱UFJ eスマート証券へ。

社名から『カブコム』がなくなったのは寂しいですが、今後のサービス拡充に期待です。

\Pontaポイントをお得に貯めるなら/

■三菱UFJ eスマート証券のコールセンター

(口座を持っていない方)

- 固定電話:0120-390-390(無料)

- 携帯電話:03-6688-8888(有料)

- 受付時間:8時~16時(平日のみ)

(口座を持っている方)

- 固定電話:0120-230-230(無料)

- 携帯電話:03-6688-8889(有料)

- 受付時間:8時~16時(平日のみ)

3. 新NISA(つみたて投資枠)の銘柄選びのポイント3つ

国内で販売中の6,000本以上の投資信託のうち、新NISA(つみたて投資枠)で積立設定できる銘柄は、金融庁が定めた一定の条件を満たす347本の投資信託とETFに限られます(銘柄一覧は金融庁のサイトを参照)。

これだけでもだいぶ絞り込まれていますが、初心者がいきなり選ぶのは容易ではありません。そこで本章では、資産運用の鉄則ともいえる銘柄選びのポイントを3つ紹介します。

理由をそれぞれ解説します。

銘柄選びのポイント①:信託報酬が安い「インデックスファンド」

投資信託には大きく分けて、次の2種類があります。

・インデックスファンド…TOPIXなどの指数に連動した値動きを目指す投資信託

・アクティブファンド…指数を上回るパフォーマンスを目指す投資信託

そして運用期間中は、「信託報酬」という投資信託の運用や管理にかかるコストがずっと発生します。

この信託報酬は、インデックスファンドの場合は年0.1~0.2%程度のものが多いのですが、アクティブファンドの場合はファンドマネージャーの人件費やリサーチ費用などが含まれるため、年1~3%程度と高めに設定されているのが一般的です。

また、信託報酬は投資信託の「保有残高」に対してかかるので、運用期間が長くなって運用額が大きくなると、売却時には大きなコストの差となってリターンに影響します。

そのため、できるだけ信託報酬の安い投資信託、つまりインデックスファンドを選ぶことが鉄則です。

ちなみに、同じ指数(日経平均株価など)に連動するインデックスファンドでも、銘柄によって信託報酬は異なるので、しっかりチェックしましょう。

銘柄選びのポイント②:「全世界株式」か「米国株式」

インデックスファンドのなかでも、「全世界株式」もしくは「米国株式」がおすすめです。

なぜなら、数十年間にわたって投資信託を積み立てる方法では、株価チャートが長期で右肩上がりになる確率が高い商品を選ぶことが大切だからです。

1990年1月から2021年11月までの株価の値動きの推移を、米国の代表的な指数であるS&P500(赤色)と日経平均(オレンジ色)のチャートで比較してみましょう。

米国の株価(赤色)は途中で下落しながらも、長期で見ると右肩上がりに推移していることがわかります。日経平均(オレンジ色)と比べると、その差は一目瞭然です。

そして、次のチャートが、米国のS&P500(赤色)と全世界株式(緑色)です。

どちらも同じような値動きをしながら上昇していることがわかります。

米国株式のチャートが右肩上がりになっている理由を簡単に説明すると、米国は移民を受け入れて人口が増加していることが関係しており、労働者が生み出すサービスの価値の合計「GDP(国内総生産)」が大きくなって経済も成長し、株価にも反映されるからです。

また、米国にはグーグルやアップル、テスラのようなグローバルに活躍して成長する企業が生まれる土壌があるのも要因の一つとされています。

そして、「全世界株式」は約60%を米国に投資しているので、「米国株式」と同じような値動きになります。

ここがポイントです。

トータルリターンは米国株式のほうが高いので、米国が今後も力強く成長していくと考えるなら「米国株式」を、米国を含む世界全体の成長を幅広く取り込みたいなら「全世界株式」を選んでおくとよいでしょう。

銘柄選びのポイント③:純資産が「100億円以上」

投資信託の時価総額のことを「純資産」といい、“ファンドの規模”を表します。大きければ大きいほどそのファンドに投資している人がいることになるので、純資産は「人気のバロメーター」と捉えることもできます。

この純資産が少なければ運用を続けることが困難になり、「繰上償還(運用が強制終了されること)」になる場合もあります。この繰上償還のリスクが低いとされているのが、「純資産(純資産残高)100億円以上のファンド」と言われています。

そのため、運用を開始したばかりのファンドではない限り、純資産100億円以上で、資金流入が続いて残高が増加している投資信託のなかから選ぶことをおすすめします。

4. 新NISA(つみたて投資枠)のおすすめ銘柄10選

それでは、新NISA(つみたて投資枠)の銘柄選びの3つのポイントを踏まえて、初心者におすすめの投資信託を10本紹介します。取り扱っている主な証券会社も載せているので、どこで始めるかのヒントにもお役立てください。

なお、基準価額(投資信託の価格のこと)や純資産などは2026年2月2日時点の数字で、ウェルスアドバイザー株式会社のデータを使用しています。

4.1.「全世界株式」でおすすめの4銘柄

一言で「全世界株式」といっても、連動する指数(インデックス)は大きく分けて次の2つがあります。

- MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス

- FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス

それぞれ投資する銘柄数が異なり、多いほうがより分散できますが、パフォーマンスの優劣は売却時にならないとわかりません。そのため、どの指数に連動するファンドを選ぶべきかは“好み”の問題となり、購入時の段階であまり意識する必要はありません。

①「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」

| ファンド名 | eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) |

| 資産クラス | 全世界株式 |

| 連動する指数 | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス |

| 基準価額 | 33,822円 |

| 純資産額 |

9兆7,626.95億円 |

| 信託報酬(税込) | 0.05775% |

| トータルリターン | +20.51%(1年)、+27.69%(3年)、+21.14%(5年) |

| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント(旧三菱UFJ国際投信) |

| ファンドの特色 |

業界最低水準の運用コストを将来にわたって目指すことで人気の「eMAXIS Slim」シリーズ。 |

※表のなかのファンド名をクリックすると、最新の価格やチャートが見れます。

楽天証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、moomoo証券ほか

②「楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド」

| ファンド名 | 楽天・プラス・オールカントリー株式インデックス・ファンド |

| 資産クラス | 全世界株式 |

| 連動する指数 | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス |

| 基準価額 | 17,433円 |

| 純資産額 | 6,695.46億円 |

| 信託報酬(税込) | 0.0561% |

| トータルリターン | +20.41%(1年) |

| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |

| ファンドの特色 |

2023年10月27日より運用が開始された全世界株式ファンド。愛称は『楽天・プラス・オールカントリー』。 楽天証券の「投信残高ポイントプログラム」の対象で、ポイント還元率は年率0.017%。 |

※表のなかのファンド名をクリックすると、最新の価格やチャートが見れます。

楽天証券のみ

③「SBI・全世界株式インデックス・ファンド」

| ファンド名 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド |

| 資産クラス | 全世界株式 |

| 連動する指数 | FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス |

| 基準価額 |

31,521円 |

| 純資産額 | 3,571.14億円 |

| 信託報酬(税込) | 0.1102% |

| トータルリターン | +20.69%(1年)、+26.76%(3年)、+20.44%(5年) |

| 運用会社 | SBIアセットマネジメント |

| ファンドの特色 |

愛称は『雪だるま(全世界株式)』。3つのETF「バンガード・トータル・ストック・マーケットETF」(VT)、 |

※表のなかのファンド名をクリックすると、最新の価格やチャートが見れます。

楽天証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券ほか

④「eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)」

| ファンド名 | eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) |

| 資産クラス | 全世界株式 |

| 連動する指数 | MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス(除く日本) |

| 基準価額 | 34,184円 |

| 純資産額 | 9,843.65億円 |

| 信託報酬(税込) | 0.05775% |

| トータルリターン | +20.31%(1年)、+27.87%(3年)、+21.48%(5年) |

| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント(旧三菱UFJ国際投信) |

| ファンドの特色 | 業界最低水準の運用コストを将来にわたって目指し続けることで人気の「eMAXIS Slim」シリーズ。 『eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー)』から日本を除く先進国と新興国の株式に投資できる。 投資先の割合は、1位がアメリカ、2位がイギリス、3位がカナダ。 すでに日本の個別株式を保有しており、日本株の資産構成比を高めたくない人におすすめ。 「個人投資家が選ぶ! Fund of the Year 2025」のインデックス部門では、第4位にランクイン。 |

※表のなかのファンド名をクリックすると、最新の価格やチャートが見れます。

楽天証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券ほか

4.2.「米国株式」でおすすめの6銘柄

米国株式に連動する指数には、次のようなものがあります。

- NYダウ(30銘柄)

- S&P500(500銘柄)

- NASDAQ100指数(100銘柄)

- NASDAQ総合指数(3,000銘柄)

- CRSP USトータル・マーケット・インデックス(約4,000銘柄)

- NYSE FANG+(10銘柄)

最近は、「S&P500指数」を構成する銘柄のうち時価総額上位10社で構成する「S&P500トップ10指数」に連動するファンドや、フェイスブック(Facebook、現在はメタ)、アマゾン・ドット・コム(Amazon.com)、ネットフリックス(Netflix)、グーグル(Google)の5社で構成する「NYSE FANG+」に連動するファンドもあります。

しかし、銘柄数が多いほうが米国企業全体の実態を表すうえ、リスクも分散されます。

そのため、主要500社で構成される「S&P500」や、全米で投資できるほぼすべての株式にあたる約4,000銘柄で構成する「CRSP USトータル・マーケット・インデックス」に連動する投資信託のほうがおすすめです。

⑤「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」

| ファンド名 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) |

| 資産クラス | 米国株式 |

| 連動する指数 | S&P500指数 |

| 基準価額 |

39,431円 |

| 純資産額 |

10兆1,066.44億円 |

| 信託報酬(税込) |

0.0814% |

| トータルリターン | +19.24%(1年)、+26.23%(3年)、+24.56%(5年) |

| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント(旧三菱UFJ国際投信) |

| ファンドの特色 |

業界最低水準の運用コストを将来にわたって目指し続けることで人気の「eMAXIS Slim」シリーズ。 |

※表のなかのファンド名をクリックすると、最新の価格やチャートが見れます。

楽天証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、moomoo証券、三菱UFJ eスマート証券ほか

⑥「楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド」

| ファンド名 | 楽天・プラス・S&P500インデックス・ファンド |

| 資産クラス | 米国株式 |

| 連動する指数 | S&P500指数 |

| 基準価額 | 17,546円 |

| 純資産額 |

8,807.15億円 |

| 信託報酬(税込) | 0.077% |

| トータルリターン | +15.63%(1年) |

| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |

| ファンドの特色 |

2023年10月27日より運用が開始された米国株式ファンド。愛称は『楽天・プラス・S&P500』。 |

※表のなかのファンド名をクリックすると、最新の価格やチャートが見れます。

楽天証券のみ

⑦「SBI・V・S&P500インデックス・ファンド」

| ファンド名 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド |

| 資産クラス | 米国株式 |

| 連動する指数 | S&P500指数 |

| 基準価額 | 36,058円 |

| 純資産額 | 2兆6,008.12億円 |

| 信託報酬(税込) | 0.0938% |

| トータルリターン |

+15.58%(1年)、+29.8%(3年)、+24.25%(5年) |

| 運用会社 | SBIアセットマネジメント |

| ファンドの特色 | 愛称は『SBI・V・S&P500』。2021年6月15日に『SBI・バンガード・S&P500』から名称変更。 世界最大級の運用会社バンガード社の「バンガード・S&P500ETF」を通じて、米国企業500社に投資する。 |

※表のなかのファンド名をクリックすると、最新の価格やチャートが見れます。

SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、SMBC日興証券、立花証券ネットストックほか

⑧「SBI・V・全米株式インデックス・ファンド」

| ファンド名 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド |

| 資産クラス | 米国株式 |

| 連動する指数 | CRSP USトータル・マーケット・インデックス |

| 基準価額 |

22,535円 |

| 純資産額 |

3,802.90億円 |

| 信託報酬(税込) | 0.0938% |

| トータルリターン | +14.96%(1年)、+29.05%(3年) |

| 運用会社 | SBIアセットマネジメント |

| ファンドの特色 |

愛称は『SBI・V・全米株式』。2021年6月29日より運用開始。 |

※表のなかのファンド名をクリックすると、最新の価格やチャートが見れます。

SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、SMBC日興証券、立花証券ネットストックほか

⑨「楽天・全米株式インデックス・ファンド」

| ファンド名 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド |

| 資産クラス | 米国株式 |

| 連動する指数 | CRSP USトータル・マーケット・インデックス |

| 基準価額 | 39,765円 |

| 純資産額 | 2兆2,718.80億円 |

| 信託報酬(税込) | 0.162% |

| トータルリターン | +14.97%(1年)、+29.06%(3年)、+22.81%(5年) |

| 運用会社 | 楽天投信投資顧問 |

| ファンドの特色 | 世界最大級の運用会社バンガード社の「バンガード・トータル・ワールド・ストックETF」を通じて、 米国株式市場で投資可能な約4,000銘柄(大型・中型・小型株)に投資できる。愛称は「楽天・VTI」。 「個人投資家が選ぶ! Fund of the Year 2025」では、インデックス部門で第10位にランクイン。 お笑い芸人の厚切りジェイソン氏が、著書で同ファンドを紹介したことでも話題に。 |

※表のなかのファンド名をクリックすると、最新の価格やチャートが見れます。

楽天証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券、GMOクリック証券、SMBC日興証券ほか

⑩「iFreeNEXT FANG+インデックス」

| ファンド名 | iFreeNEXT FANG+インデックス |

| 資産クラス | 米国株式 |

| 連動する指数 | NYSE FANG+ |

| 基準価額 |

80,371円 |

| 純資産額 | 9,994.38億円 |

| 信託報酬(税込) | 0.7755% |

| トータルリターン |

+16.64%(1年)、+61.15%(3年)、+30.38%(5年) |

| 運用会社 | 大和アセットマネジメント |

| ファンドの特色 |

フェイスブック(Facebook、現在はメタ)、アマゾン・ドット・コム(Amazon.com)、ネットフリックス(Netflix)、 |

※表のなかのファンド名をクリックすると、最新の価格やチャートが見れます。

楽天証券、SBI証券、松井証券、マネックス証券、三菱UFJ eスマート証券ほか

5. 新NISAを始めるメリット5つ

ここで、新NISAを始める主なメリットを5つ紹介します。

■新NISAの主なメリット5つ

ポイントをそれぞれ解説します。

メリット①:「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の併用が可能に

旧NISA制度は、1. 年間投資枠が120万円で非課税保有期間が5年間の「一般NISA」と、2. 年間投資枠が40万円で非課税保有期間が20年間の「つみたてNISA」の2種類があり、どちらか一方しか利用できませんでした。

しかし、新NISAでは、一般NISAは「成長投資枠」、つみたてNISAは「つみたて投資枠」として引き継がれ、併用できるようになりました。成長投資枠では株式やETF(上場投資信託)、REIT(不動産投資信託)、つみたて投資枠で投資信託も買付することができ、投資戦略の幅が広がりました。

なお、成長投資枠でつみたて投資枠と同じ投資信託を買うことも可能です(スポット買付・積立買付の両方OK)。

メリット②:年間投資枠が「360万円」に拡大

旧NISA制度の年間投資枠は、一般NISAは120万円、つみたてNISAは40万円でした。しかし、新NISA制度では年間投資枠が360万円に拡大。

内訳は、「成長投資枠」が(旧制度の)一般NISAの2倍の年間240万円、「つみたて投資枠」は(旧制度の)つみたてNISAの3倍の年間120万円となっています。

メリット③:非課税保有限度額が「1,800万円」に拡大

旧NISA制度でのトータルの投資上限額は、一般NISAが120万円×5年間=600万円、つみたてNISAが40万円×20年間=800万円でした。

しかし、新NISAでは「非課税保有限度額(生涯投資枠)」が買付金額ベースで1,800万円に大幅に拡大。

なお、成長投資枠は1,200万円までと決められていますが、つみたて投資枠だけで1,800万円の非課税保有限度額を使うことは可能です。

メリット④:売却すると翌年に非課税の投資枠が「復活」

旧NISA制度では、途中で売却するとその分の投資限度額が減るだけでした。しかし、新NISA制度では途中で売却するとその分の非課税の投資枠(購入時の金額)が翌年に復活します。

つまり、売却分の枠を再利用できるようになります。これにより、不測の事態でお金が必要になったときに売却しても、翌年以降に買い直すといった柔軟な対応も可能になりました。

メリット⑤:非課税保有期間の「無期限化」(制度の恒久化)

旧NISA制度での非課税保有期間は、一般NISAは5年間、つみたてNISAは20年間と決められていました。しかし、新NISA制度では非課税保有期間が成長投資枠・つみたて投資枠ともに無期限になりました。

つまり、制度が恒久化されたことから、いつ始めても誰でも平等に非課税の恩恵を受けながらじっくりと資産形成に取り組めます。

\国内株式個人取引シェアNo.1/

6. 新NISAを始めるときの注意点(デメリット)3つ

メリットが多い新NISAですが、デメリットもあります。始めるときの注意点も把握しておきましょう。

ポイントをそれぞれ解説します。

デメリット①:旧NISA口座で保有している銘柄を移管できない

旧NISA制度と新NISAは別の制度なので、旧制度の一般NISAもしくはつみたてNISA口座で保有していた銘柄を、新NISA口座に移管(ロールオーバー)することはできません。

旧NISA口座で保有している商品を新NISA口座に移す場合は、いったん売却して現金化し、新NISA口座で購入し直すことになります。

ただし、2023年に一般NISAで購入した株式などは2027年まで、2023年につみたてNISAで購入した投資信託やETFは2042年まで非課税で保有できるので、慌てて売却する必要はありません。

デメリット②:対象は18歳以上(ジュニアNISAは廃止)

新NISA制度を利用できるのは18歳以上です。

旧NISA制度は、一般NISAは「成長投資枠」、つみたてNISAは「つみたて投資枠」として引き継がれますが、未成年者(0~17歳)が対象のジュニアNISAは2023年で制度自体が終了しました。

ジュニアNISAで保有していた商品は、5年間の非課税期間が終了すると自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有できます。

■ニュース

「こどもNISA」に関する内容が、2025年12月19日に決定した「令和8年度税制改正大綱」に盛り込まれました。

詳細は未定ですが、こどもの教育資金を準備することを目的とした制度として、2027年に開始される予定です。

全貌については、『「こどもNISA」とは?メリット・デメリット、おすすめ証券会社を解説』をご覧ください。

デメリット③:「損益通算」と「繰越控除」ができない

ここで説明する内容は少し難しく、新NISAを始めるときには関係ないので、飛ばしても大丈夫です。ざっくり説明すると、新NISAは利益が非課税になる代わりに、損失が出たときは税制優遇は使えない、ということです。

新NISA口座においては、「損益通算」と「繰越控除」ができません。

課税口座の特定口座であれば、利益と損失を合算してトータルで利益になった場合のみ課税される「損益通算」というルールがありますが、非課税口座の新NISAは適用外。新NISA口座の利益と特定口座の損失を損益通算することもできません。

また、特定口座の年間通算損益がマイナスになった場合に翌年以降3年間までは損失額を繰り越せる「繰越控除」というルールも新NISAでは適用外です。

新NISAのデメリットに、元本割れがある点や、口座開設が必要という点を挙げる意見もあります。

投資は、価格変動する商品を売買するからこそ利益を得るチャンスがあり、価格変動がない定期預金などからは大きな利益は生まれません。また、個人で株式や投資信託を直接買うことはできないので、金融機関に取引を仲介してもらうのは当然です。

よって、これらは新NISAのデメリットにあたらないと筆者は考えます。

\国内(証券単体)最多の1,300万口座(2026年1月時点)/

7. 新NISAを始めて損失を抱えたときのアドバイス3つ

新NISAが始まった2024年は1月から株価が上昇し、年初に一括投資した人は今でも大きな利益が出ているはずです。

しかし、2025年は米トランプ大統領の発言などをきっかけに相場が不安定になる場面もあり、投資初心者のなかには、含み損を抱えて「やっぱり株は怖い」「売却したほうがいいの?」と不安に感じる方も出てくるはずです。

そこで本章では、新NISAを始めて損失を抱えたときの心構えを、やってはいけない行動を交えて3つお伝えします。

それぞれ解説します。

アドバイス①:20~30年後に上がっていればいいと割り切る

まず大切なのは、株価は上がるときもあれば、下がるときもあることを理解することです。

インデックスファンドの銘柄選びを間違えない限り、米国や世界経済の成長とともに長期的には株価が上昇する確率は高くなります。

投信積立による資産形成を始めた当初は、どの個別株に投資したらいいかわからないので、米国や世界経済の成長に期待して毎月定額をコツコツ買うことを選択したと思います。

しかし、たとえば「5万円の含み益」から「1万円に含み損」になったからといって、長期運用の投資方針を安易に変えてはいけません。

個別株をタイミングを計って短期でトレードする場合は「損切り」は重要ですが、投信積立による資産形成では時間を味方につけて、長く持ち続ける握力が大切です。

投資信託の価格が下落したら、「たくさんの量を買えてラッキー」くらいの気持ちでいましょう。円高が進行していれば円の価値が上がっているので、より多くの口数(くちすう)を買うことができます。そして、株価が再び上昇したら安いときに買った分だけ利益が増えることになります。

1ヵ月後の損益を気にするのではなく、買ったことを忘れて、「20~30年後に上がっていればいいや」くらいの心構えでいましょう。

アドバイス②:怖かったら積立額を減らす

含み損が怖くて日中も株価が気になる場合は、次月から積立額を減らすことも検討しましょう。

もしかしたら、収入や貯金額に対してリスク許容度が高かったのかもしれません。

投資はあくまでも余剰資金でやるべきです。結婚式の資金や住宅ローンの頭金など、人生の重要なイベントのために貯めていた資金を新NISAで使うべきではありません。

極論ですが、元本がゼロになっても生活に支障がない範囲内で投資額を決めましょう。給料が増えたり、固定費が下がったり、生活に余裕が出てきたらまた増額しても遅くはありません。

とにかく投資をやめないことが大切です。

アドバイス③:周りの意見に左右されない

含み損になって不安になると、損益状況を毎日確認したり、YouTubeやSNSなどで相場に関する情報をチェックしたりしがちです。そして、「何月に暴落が来る」「何十万円の含み損になりました」のような情報が目に入ると、さらに不安になってしまう人もいるはずです。

勉強熱心で真面目な人ほど周りの意見に左右されて慌てて売却してしまいそうですが、鵜呑みにしてはいけません。

情報はなるべくシャットダウンし、証券会社のパスワードをどこかに隠して簡単にログインできないようにするなど、当初の投資方針を崩さず、腰を据えて資産形成に取り組みましょう。

8. よくある質問

最後に、新NISAに関するよくある質問に5つ回答します。本文と重複している内容もありますが、復習のためにお役立てください。

Q1. 新NISAの「成長投資枠」でおすすめの銘柄は?

新NISAの成長投資枠の対象は、つみたて投資枠の対象銘柄に加えて、「上場株式・投資信託等(ただし、整理・監理銘柄、信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託及びデリバティブ取引を用いた一定の投資信託を除外)」とされており、米国株式や米国ETFも含めると10,000銘柄以上あります。

銘柄選びに正解はありませんが、毎年安定して配当金を出している高配当の株式や、高配当の米国ETFを買って「じぶん年金」を作るのもおすすめです。詳しくは、次の記事で解説しています。

Q2. 新NISAの証券口座は複数開設できますか?

新NISA口座は1人1口座しか持てません。また、つみたて投資枠はA証券、成長投資枠はB証券のように併用もできません。

金融機関の変更は年単位で可能ですが、基本的には最初に始めた口座で続けましょう。

Q3. 新NISAを始めるなら、証券会社と銀行ではどっちのほうがおすすめですか?

新NISAの「成長投資枠」では株式も買えるので、株式が買えない銀行よりも証券会社のほうがおすすめです。

「新NISAは投資信託しか買わないから大丈夫」という人も、銀行より証券会社のほうが商品ラインナップが充実しているので、特別な理由がない限り、証券会社での口座開設を検討しましょう。

Q4. 新NISAを銀行で始めるなら、どこがおすすめですか?

もし銀行で新NISAを始めるなら、イオン銀行とゆうちょ銀行がおすすめです。どちらも、銀行のなかでは低コストのインデックスファンドの数が充実しています。

特にイオン銀行はマネックス証券と金融商品仲介業の取り組みをしており、マネックス証券と同じ商品を選ぶことができます。

さらに、イオン銀行ならイオンやイオンモール、ゆうちょ銀行の場合は全国1,700以上の拠点(郵便局を含む)で対面で相談することができ、誰かに教えてもらいながら投資を始めたい初心者にもおすすめです。

Q5. 新NISAを始めるなら、SBI証券と楽天証券はどっちのほうがおすすめですか?

SBI証券と楽天証券の2大ネット証券の新NISAサービスはどちらも優秀で、最終的には“好み”の問題になります。

具体的には、普段から楽天ポイントを貯めているのであれば楽天証券、Vポイントを貯めているのであればSBI証券といったように、付加価値で選ぶことをおすすめします。

9. まとめ

本記事では、新NISAを始めるにあたり、おすすめの証券会社と銘柄を中心に解説しました。

最後に、冒頭で紹介した、ネット証券5社の新NISAの比較表を再掲するので、情報の整理にお役立てください。

■「新NISA」でおすすめの主要ネット証券5社を比較

| 証券会社 |  |

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|---|---|

| つみたて投資枠 の取扱い銘柄数 |

283本 | 279本 | 278本 | 273本 | 264本 | |

| クレカ積立が できるカード |

・三井住友カード ・Oliveフレキシブルペイ ほか |

楽天カード | JCBオリジナル シリーズ |

・マネックスカード ・dカード |

・au PAYカード ・三菱UFJカード |

|

| クレカ積立の ポイント付与率 |

最大0.5~ |

0.5~最大2% 楽天カード10万円+ 楽天キャッシュ5万円 で月15万円までポイント還元 |

0.5~1.0% |

・月5万円以下:1.1% |

0.5~1.0% |

|

| クレカ積立で 付与されるポイント |

Vポイント | 楽天ポイント | J-POINT |

・マネックスポイント |

・Pontaポイント |

|

| 投信保有時などで 貯まるポイント |

・Vポイント ・Pontaポイント ・dポイント ・JALのマイル ・PayPayポイント |

松井証券 ポイント |

Pontaポイント | |||

|

投信保有ポイント の付与率(年率) |

0.0175% (オルカン) |

0.017% (楽天・プラス・オルカン) |

0.0175% (オルカン) |

0.0175% (オルカン) |

0.005% (オルカン) |

|

|

成長投資枠の 取扱い銘柄数 (投資信託) |

1,507銘柄 | 1,457銘柄 | 1,252銘柄 | 1,299銘柄 | 1,200銘柄 | |

|

新NISA |

投資信託 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |

| 国内株式 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |

| 単元未満株 | 無料 (S株) |

無料※2 (かぶミニ®) |

無料 (売却のみ可) |

無料 (ワン株) |

無料 (プチ株) |

|

| 米国株式 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |

| 中国株 | ETFのみ無料 (株式は有料) |

ETFのみ無料 (株式は有料) |

取扱なし | 株式・ETF ともに無料 |

取扱なし | |

| 解説に飛ぶ | 解説へ | 解説へ | 解説へ | 解説へ | 解説へ | |

※1:クレカ積立分を除く年間カード利用額やカードのランクによってポイント付与率は異なります。特典を受けるには一定の条件がございますので、三井住友カードのHPをご確認ください

※2:寄付取引は無料ですが、リアルタイム取引はスプレッドが0.22%かかります

NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益にかかる20.315%の税金を国が免除してくれるお得な制度です。

本記事を参照して、新年度から本格的に資産形成を始めるきっかけにしてください。

\JCBカードによるクレカ積立が可能/