『資産形成ゴールドオンライン』は複数の企業と提携して情報を提供しており、当サイトを経由して申込みがあった場合、各企業から報酬が発生することがあります。しかし、提携の有無などが本ページ内のサービスの評価や掲載順位に関して影響を及ぼすことはありません(提携会社一覧)。

株価の下落が続くと、

「いつまで下がるの?」

「もう戻らないのではないか」

「売却したほうがいいの?」

と不安になり、投資したことを後悔する人は多いと思います。

投資で勝ち続けることは難しく、株式投資歴20年以上の筆者ですら反省ばかりです。特に、チャートを見てタイミングを計って取引する商品はなおさらで、センスのなさを感じます。

そこで本記事では、株価が下落・暴落して不安を感じている人へフォローをはじめ、株価の底値圏を判断するサインなどを筆者の経験を交えてお伝えします。

ただし、一概に「株価下落」といっても、投資信託を毎月一定額をコツコツ買う「長期の資産形成」と個別株の「短期~中期トレード」では対処法が異なります。そのため、それぞれの取引方法に応じて解説します。

最後まで読めば、“投資の握力”をつけることができます。

1.「長期の資産形成」で株価が下落・暴落したときの心構え3つ

2024年に新NISAがスタートしてから1年以上が経過。2024年は年初から株価が上昇し、昨年から始めた人は含み益になっている人が多いはずです。

しかし、2025年は米トランプ大統領の発言や円高の進行などの影響で2月後半から下落基調となり、今年から新NISAを始めた人のなかには損失を抱えて不安になっている人は多いと思います。

実際に筆者のところにも、「1万円の含み損です。売ったほうがいいですか?」という相談も寄せられました。

そこで本章では、インデックスファンドの積立買付で資産形成を始めた人に、株価が下落・急落して含み損になったときの心構えを、やってはいけない行動を交えて3つお伝えします。

それぞれ解説します。

アドバイス①:長期視点を持ち、慌てて売却しない

まず大切なのは、株価は上がるときもあれば、下がるときもあるということを理解すること。

資産形成の王道といわれている「米国株式」や「全世界株式」のインデックスファンドであれば、人口の増加とともに経済の成長も期待できるので、10年や20年といった長期で見ると、株価が上昇する確率は高くなります。

そのため、一時的に含み損になっても慌てて売却する必要はありません。

短期間で数十%下落した局面は過去に何度もあり、そのたびに紆余曲折がありながらも株価は上昇してきました。

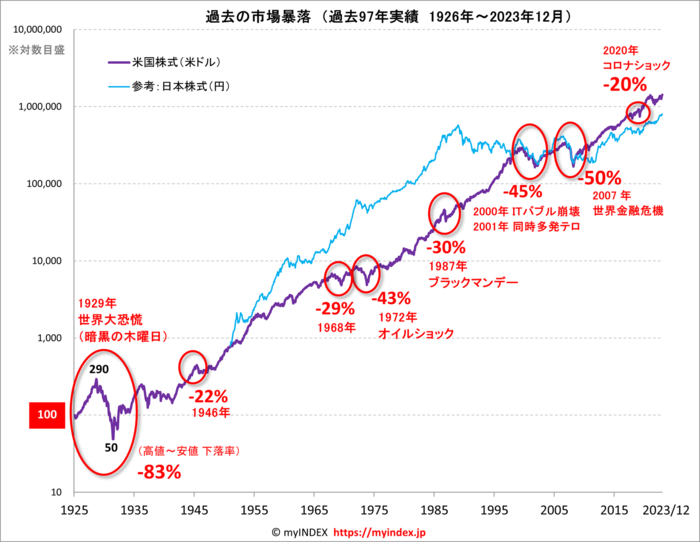

1926年~2023年の米国株式のチャートをmyINDEXのサイトで見てみましょう。紫色が米国株式です。

ご覧のように、2007年の世界金融危機(リーマンショック)や2020年のコロナショックなどの暴落を乗り越えて、長期で見ると株価は右肩上がりで上昇していることがわかります。

ちなみに、米国株式を約60%組み入れた『オルカン』などの全世界株式も似たような値動きのチャートを描きます。

人間が「世の中をよくしたい」「幸せになりたい」と思って新たなモノやサービスを生み出す限り、企業の売上は増加し、増えた利益が株価にも反映され、上場企業の株価の集合体でもある「株価指数」も上昇するのがセオリーです。

がんばって働いて貯めたお金で投資した元本が減ると、不安になって慌てて売却したくなる気持ちはわかります。

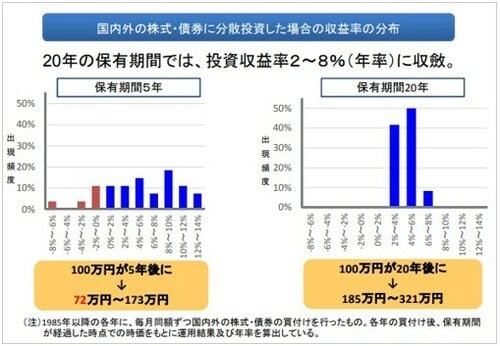

しかし、次の金融庁の資料にもあるように、国内外の株式・債券に分散投資した場合、保有期間が5年だと投資収益率はマイナスになることもあります。一方、保有期間が20年になると+2~8%(年率)に収まることが期待できます。

特定の個別企業に投資するのではなく、数百や数千もの企業に分散投資するインデックスファンドに毎月一定額を投資する「長期・積立・分散」であれば、銘柄選びを間違えない限り、10年や20年後には利益となって報われる確率が高まります。

資産形成を始めた目的は将来のお金の不安を解消することで、1ヵ月や2ヵ月といった短期間で利益をあげることではなかったはずです。

株価が下落して一時的に含み損になっても、20年後にプラスになっていればいいと考えて、時間を味方につけて資産形成に取り組みましょう。

アドバイス②:たくさん買えるチャンスだと考える

投資信託の積立買付は毎月一定額を買付するので、株価が高いときには少ない量、株価が安いときは多くの量を買います。そして、ドル・コスト平均法により購入価格が平準化され、株価が上昇に転じれば利益が出やすくなります。

個別株のトレードであれば、購入価格を上回れば利益、下回れば損失になるので、いかに最適なタイミングで買えるかの勝負になります。

一方、投信積立の場合は、いかに多くの口数(投資信託の量のこと)を買えるかがカギで、たくさん購入するには、株価が下落して安くなったときのほうが有利になります。つまり、投信積立に慣れてくると、株価が急落しても「たくさん買えるチャンスだ」と思えるようになります。

ただし、右肩下がりのチャートの場合は、いくらドル・コスト平均法で買い続けても最終的には損失になります。

そのため、経済成長を裏付けとして右肩上がりのチャートになる確率が高いインデックスファンドを淡々と買うことは、資産形成において理にかなっているといえます。

【補足】株価が暴落したときに買い増すのは有効か?

株価の暴落時に安値近辺で買い増しできればベストですが、株価の反転を正確に予想するのは極めて困難です。

そのため、投信積立で資産形成をしているときに相場が暴落して買い増しを検討する場合は、何十%下がったら何万円分を買うなど、事前にルールを決めて何回かに分けてスポット購入することをおすすめします。

下げ止まったと思っても再び下落に転じることもあるので、全額を一度に投資するのはハイリスクです。

新NISAであれば、普段はつみたて投資枠での投信積立をして、暴落時は成長投資枠でつみたて投資枠と同じ銘柄をスポット購入で買い増しするのも有効です。

個別株のトレードでも同じですが、感情的になって無計画に買い増しするのはやめましょう。

アドバイス③:周りの意見に左右されない

含み損になって不安になると、YouTubeやSNSなどをチェックして下がった理由を探してしまいがちです。そして、「何月に暴落が来る」「何百万円損しました」のような情報が目に入ると、さらに不安になる人もいるはずです。

勉強熱心で真面目な性格の人ほど周りの意見に左右されてしまいがちですが、意見を鵜呑みにしてはいけません。

なるべく情報をシャットダウンし、証券会社のパスワードをどこかに隠して投資をしていることを忘れるくらいのほうが、株価の変動に一喜一憂しなくて済みます。

投信積立による資産形成を始めた人は、有望な個別株を自分で探して取引するのが難しいので、米国や世界経済の成長に期待してすべての銘柄を丸ごと買うインデックスファンドを選んだはずです。

億トレーダーを目指すなら、株価の暴落は投資チャンスかもしれません。しかし、将来のお金の不安を軽減するために資産形成を始めた人であれば、初めて知った商品や銘柄に安易に手を出すのはやめましょう。

暴落時は「何もしない」ことも賢明な判断です。

ただし、投信積立の設定は解除しないようにしましょう。「株価が上昇したら再開しよう」と思っていると、価格が安いときにたくさん買えるチャンスを逃すだけでなく、株価が反発したときの恩恵を受けられません。

2.「短期~中期のトレード」で株価が下落・暴落したときの対処法と、底値圏を判断する指標

短期~中期で個別株式を保有しているときに相場が暴落し、保有株も下落して含み損を抱えたときの対処法は、長期の資産形成とは異なります。

株式取引では「損切り(ロスカット)」が大事だといわれていますが、何を基準に判断するかは人それぞれで正解はありません。

ただし、株式投資歴20年以上の筆者の経験では、ロスカットの基準は「買う理由がなくなったらとき」に尽きると思います。

たとえば、次のようなことです。

- 株価1,000円は割らないと考えていたけど下回った

- 株主優待が人気で上がっていたけど、優待が廃止された

- 好決算が期待されて上がっていたけど、下方修正となった

購入する前は、何かしらの理由があって購入を決めたはずです。しかし、その理由がなくなったら、もはや継続して保有する意味が薄れます。「せめて買値までは回復してほしい」と祈っても、ほとんどのケースで報われません。

含み損の状態でも、早めに売却して他の投資チャンスを探したほうが資金効率はよくなるはずです。

株式投資では、損失は小さく利益は大きくの「損小利大」の考えが大切です。1回の取引で大きな損失を出してしまうと、9勝1敗でも利益は残りません。

ただし、日本株に投資するなら、相場が下落・暴落したときは日経平均株価がいつまで下落するか気になるもの。以前から購入を検討していた銘柄がある人は、割安になったタイミングで買ったほうがその後の上昇を期待できます。

そこで、何らかの要因で国内株式市場が下落・暴落したときに下げ止まりの判断の目安となる代表的な次の3つの指標を紹介します。

それぞれ解説します。ただし、どの指標もこの数値になったら株価が反発に転じることを保証するものではないので、「そろそろ気をつけよう」「準備だけしておこう」くらいの判断として参考にしてください。

①「騰落レシオ」

騰落レシオは一定期間の値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の比率を計算したテクニカル指標で、売られ過ぎ、買われ過ぎの判断の目安となります。一般的に「25日騰落レシオ」が使われます。

・「騰落レシオ」の計算式

25日騰落レシオ=25日間の値上がり銘柄数の合計÷25日間の値下がり銘柄数の合計×100

・「騰落レシオ」の一般的な判断基準

・120%以上:買われ過ぎ(過熱気味)

・70%以下:売られ過ぎ(下げ止まりの兆し)

特に騰落レシオが60%台以下など極端に低くなると、短期的な反発を期待する投資家が増える傾向があります。

・「騰落レシオ」の確認方法

騰落レシオは証券会社の取引ツールでも見られますが、『世界の株価と日経平均先物』のサイトの騰落レシオのページからチェックできます。

②「信用評価損益率」

信用評価損益率は、信用取引の買い方がどれくらいの含み損益を抱えているかをパーセンテージで表した指標です。

・「信用評価損益率」の計算式

信用評価損益率=(信用買い残の評価損益÷信用買い残高)×100

・「信用評価損益率」の一般的な判断基準

・プラス域:信用買いをした人が含み益となっている状態で、市場が強気であることを示す。ただし、過熱感が強まると調整リスクも高まる。

・-15%以下: 信用買いをした人が大きな含み損を抱えており、損切りや投げ売りの可能性が高まる。ただし、市場の下げ止まりや反発のサインとなる場合がある。

特に信用評価損益率が-20%を下回ると「追証」が発生し、底入れの目安となる見方もあります。

・「信用評価損益率」の確認方法

松井証券の口座を持っていると、松井証券で信用取引をしている人の信用評価損益率を当日の夕方に確認できます。

『世界の株価と日経平均先物』のサイトでは、信用評価損益率のページからチェックできます。ただし、こちらは前週の金曜日時点のデータが翌週の木曜日に発表される形となっています。

③「VIX指数(恐怖指数)」

VIX指数は、米国シカゴ・オプション取引所(CBOE)におけるS&P500のボラティリティ(変動率)から算出される指標で、「恐怖指数」と呼ばれることもあります。その名のとおり、投資家の恐怖心の度合いを示しており、世界同時株安のときなどに国内株式市場でも注目されます。

・「VIX指数」の一般的な判断基準

・20未満:安心感がある通常の相場

・30以上:不安心理が強く、投資家がリスクを嫌っている

・40以上:恐怖が極端に強い状態

ただし、VIX指数は2008年10月のリーマンショックでは「89.53」、2020年3月のコロナショックでは「85.47」まで跳ね上がりました。

そのため、VIX指数が40以上になったからといって安易に買うのではなく、他の指標と組み合わせて総合的に判断することをおすすめします。

・「VIX指数」の確認方法

VIX指数は、『世界の株価と日経平均先物』のサイトの恐怖指数のページなどからチェックできます。

\店内の信用評価損益率を毎営業日公開/

3. 株価の下落にも耐えられる?初心者におすすめの「国内株式の買い方」

国内株式を最適なタイミングで買うのは難しく、含み損を抱えて不安になったことがある人は多いはずです。

そこで初心者にもおすすめなのが、筆者も実践している「国内株式積立サービス」を使った買い方です。

国内株式は通常は100株単位の単元株でしか買えませんが、国内株式積立サービスであれば、1~99株の単元未満株を投信積立のように定期的にコツコツ買って100株の保有を目指せます。

積立買付なら1回あたりの買付額は少なくて済むので、今すぐまとまったお金を用意できない人でも、たとえば半年後の株式優待の獲得を目指して時間をかけて気軽に取り組めます。また、設定した日に自動で買付をしてくれるので、チャートを見て自分で購入タイミングを判断する手間もありません。

さらに、(株数指定の場合は)株価が安いときにも高いときにも同じ株数を買うので購入価格を平準化でき、投資信託の定額積立によるドル・コスト平均法と同じような効果も期待できます。

積立買付をしても株価が下落すれば含み損になりますが、一度に100株を買うよりは心理的負担も少なく、怖くなって途中で売却してしまう心配も少なくなります。

ここでは、SBI証券の「日株積立」、楽天証券の「かぶツミ®」の国内株式積立サービスを紹介します。なお、SBI証券の日株積立のほうが取扱い銘柄数が多くておすすめで、筆者も利用しています。

■SBI証券と楽天証券の「国内株式積立サービス」

| 証券会社 |  |

|

|

|---|---|---|---|

| サービス名称 | 日株積立 |

かぶツミ® |

|

| 取引対象の取引所 | 東証のみ | 東証のみ | |

| 対象銘柄数 | 約3,900銘柄 | 2,116銘柄 | |

| 積立方法 | 金額指定 | 1,000円以上、500円単位 | 1,000円以上、1円単位 |

| 株数指定 | 1株以上 | 1株以上 | |

| 積立設定日 | 毎週・毎月・複数日 | 毎週・毎月 | |

| 利用できるポイント | Vポイント Pontaポイント |

楽天ポイント | |

| 売買手数料 | 無料 | 無料 | |

| 単元未満株取引 のサービス名称 |

S株 | ||

それぞれ解説します。

3.1. SBI証券の「日株積立」

SBI証券の日株積立では、東証のほぼすべてにあたる約3,900銘柄(国内ETFを含む)を設定できます。SBI証券なら、楽天証券では積立設定できないような東証の小型株でも積立設定ができます。

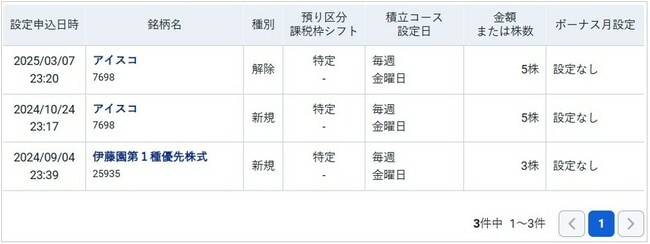

実際、筆者がSBI証券の日株積立で株主優待目的で設定した「アイスコ(7698)」と「伊藤園第1優先株式(25935)」は、楽天証券のかぶツミ®では対象外の銘柄でした。

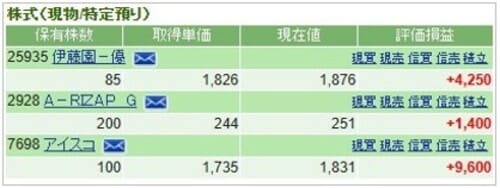

そして、SBI証券で優待目的で買った3銘柄の損益状況は次のようになっています(2025年3月19日時点)。RIZAPグループ(2928)は札幌証券取引所に上場の銘柄で日株積立でも設定できないので、100株単位で買っています。

ご覧のように、株主優待の権利付き最終日が迫っていたこともあり優待狙いの買いが入って株価は上昇し、すべて含み益になっています。

優待目的ではなくても、中長期で見ると株価が上昇する期待値の高い銘柄であれば、日株積立で時間をかけてコツコツ買っていくのも有効です。

\日株積立は東証のほとんどの銘柄に対応/

3.2. 楽天証券の「かぶツミ®」

楽天証券の国内株式積立サービス「かぶツミ®」の対象銘柄は、東証の2,116銘柄です(2024年12月17日時点)。

SBI証券の「日株積立」は東証のほぼすべての銘柄が対象なので物足りなさを感じますが、楽天証券の「かぶツミ®」でも中~大型株は対象となっています。楽天証券ユーザーで、購入を検討している銘柄が取扱銘柄一覧にあれば、楽天証券で積立設定するのも有効です。

この「かぶツミ®」の対象銘柄は、楽天証券の単元未満株取引(サービス名称は「かぶミニ®」)で寄付取引ができる2,116銘柄と同じ(2024年12月17日時点)。「かぶミニ®」では、786銘柄に限り通常取引と同じ時間帯で「リアルタイム取引」ができるのも特長です(スプレッドが0.22%発生)。

SBI証券の日株積立と上手く使い分けて取引しましょう。

\単元未満株はリアルタイム取引にも対応/

4. よくある質問

最後に、株価の下落に関するよくある質問に3つ回答します。

Q1. 円高が進行しているときに投信積立を始めるのは控えたほうがいいですか?

米国株式や全世界株式など、海外株式を投資対象とする投資信託は外貨建てのため、円高になると基準価額(投資信託の価格のこと)も下落するのが一般的です。円高から円安になるタイミングで投資を始められたらベストですが、為替市場の予想は困難です。

そのため、投資を始めようと思ったときに始めるのが最適なタイミングだと筆者は考えます。為替で多少損しても、銘柄選びを間違えなければ基準価額の上昇でカバーできる確率は高いはずです。

しかも、円高が進行しているときは円の価値が上がってより多くの量を買えるので、必ずしも円高が不利というわけではありません。

Q2. 株価が下がると儲かるETFや投資信託はありますか?

金融商品のなかには、日経平均などの株価指数が下落すると上昇する仕組みの「ベア型」と呼ばれるETF(上場投資信託)もあります。

また、ETFより種類は少ないですが、「ベア型投資信託(インバース型投資信託)」と呼ばれる投資信託もあります。

証券会社の銘柄検索画面で「ベア」や「インバース」と入力して探してみてください。

Q3. 積立投資に関するおすすめの本はありますか?

『半値になっても儲かる「つみたて投資」 』(著:星野泰平、講談社+α新書)がおすすめです。

筆者もこの本を読んでドル・コスト平均法の本質がわかり、積立投資の有効性を理解することができました。

5. まとめ

この記事では、株価が下落・暴落したときの心構えや対処法、国内株式のおすすめの買い方などを解説しました。

個人投資家に大切なのは、株価の値動きは予想できないと割り切り、自分のリスク許容度に合った金額とやり方で投資を続けること。100万円を持っている人が10万円を損するのと、1億円を持っている人が10万円を損するのとでは意味合いが異なります。

くれぐれも1回の大きな損失で株式市場から退場しないように、損益管理をしっかり行いましょう。

今後、株価が暴落する局面は必ず訪れます。本記事を参考にして“投資握力”をつけて、賢く乗り切ってください。

・NISAを知る:金融庁

・過去97年の市場暴落と回復年数:myINDEX

・つみたてNISAについて:金融庁 平成29年7月

・各種用語解説:日本証券業協会

・追証:日本取引所グループ

・各種テクニカル指標:世界の株価と日経平均先物

・日株積立:SBI証券

・かぶツミ®:楽天証券