2024年までの振り返り

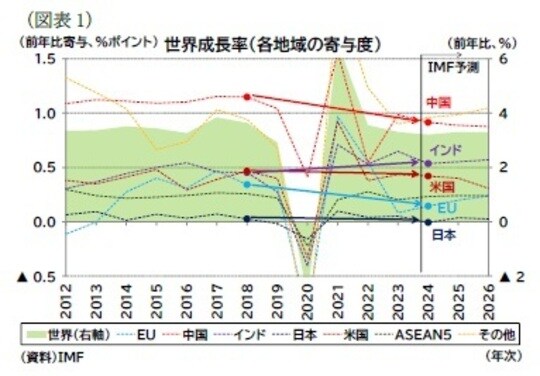

まず、コロナ禍から足もとまで世界全体の成長率を確認しておきたい。IMFによれば、コロナ禍前の世界成長率は2018年で3.6%、2019年で2.9%だった。そして直近2024年の成長率は3.2%とされている。コロナ禍や戦争といったショックや高インフレを経験したものの、現在はコロナ禍前並みの成長率に回復していると評価できる。ただし、地域ごとの世界成長率への寄与を見ると、コロナ禍前と足もとで状況が異なっている。

主要地域の世界成長率への寄与を見ると(図表1)、コロナ禍前は中国が1%ポイント超で世界成長をけん引、次いで米国、インド、EUが0%ポイント台半ば程度の寄与となっていた。一方、足もとの状況を見ると、中国の高成長で世界成長率を押し上げるという構図は不変だが、その牽引力は1%ポイント弱まで低下した。

インドは世界成長率への寄与を高め、米国の寄与は概ね同程度、EUの寄与は低下している。なお、日本については、世界経済に占めるシェアが低いこと、成長率自体が低位であることから、コロナ禍前も直近も世界経済の押し上げ寄与はほぼゼロである。

したがって、世界成長率は3%前後を維持しているものの、地域別には「インドは台頭」「中国は減速」「EUも減速」「米国は底堅い」状況にある。

インドの台頭と西側諸国への影響

インドはコロナ禍で一時的に成長が落ち込んだものの、その後は投資を中心とした堅調な内需に支えられ高成長を遂げている。ただし、インドの高成長は必ずしも「西側諸国」の成長にとっては押し上げ要因になるとは限らない点は留意が必要だろう。

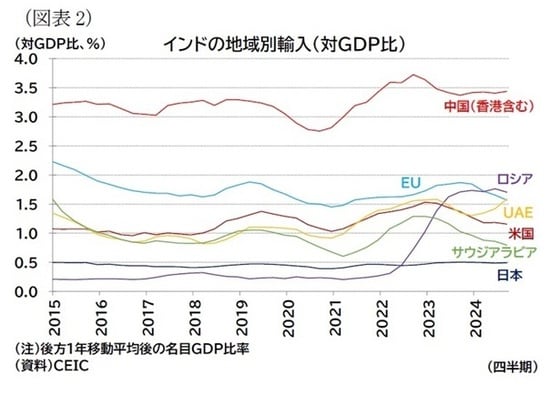

インドでは、貿易赤字の改善や国内産業振興を重視しつつ、戦争後は価格面で優位となったロシアからの資源輸入を増やすといった経済的な実利を優先した貿易を行っている(図表2)。

こうした「国内生産重視」「実利外交」はインドの高成長の米国やEUなど西側諸国への波及を弱める要因となっている*。

*こうした要因とは別に、「インドでは製造業の発展の立ち遅れから、(i)輸出品目の一次産品から機械製品等への重点シフトが緩慢であること、(ii)中国からの輸入ウェイトが高まっている」ことが指摘されており、後者のインドの対中輸入シェアが拡大により、これまでも西側諸国への波及が抑制されていたと考えられる。内閣府(2023)「第2章 インドの発展の特徴と課題」『世界経済の潮流 2023年 Iアメリカの回復・インドの発展』(25年1月27日アクセス)。

以下では米国経済の底堅さに触れ、米国の需要が世界貿易の回復に貢献し主要国に波及して輸出の下支えになったと見られる点に触れるが、インドの場合は、世界成長への寄与が増しても、中国やロシアなどと結びつきが強く、必ずしも西側諸国の成長の下支えとしては多くを期待できないと考えられる*。

*なお、インドのGDP統計自体に対する信憑性の問題も指摘されている。例えば、Megha Mandavia and Tripti Lahiri「高成長インド経済、GDPに映らない実態」『ウォールストリートジャーナル日本版』2024年6月4日(25年1月27日アクセス)