地主の相続対策として、よく使われるのが「贈与」です。しかし、贈与にはさまざまな種類がありますが、それぞれどのような違いやメリット・デメリットがあるのでしょうか? 本記事では、地主の相続対策における「贈与」について、ティー・コンサル株式会社代表取締役でメガバンク・大手地銀出身の不動産鑑定士である小俣年穂氏が解説します。

地主の贈与…「暦年課税」と「相続時精算課税」

地主の相続対策として多く利用されるのが「贈与」である。贈与には大きくわけて「暦年課税」と「相続時精算課税」がある。

なお、当該課税制度は併用ができず一度「相続時精算課税」を利用した場合には「暦年課税」には戻ることができないため、留意が必要である。いずれを選択するかは所有する資産によって検討し、意思決定する必要がある。

暦年課税…長期にわたって複数人へ贈与することの大きなメリット

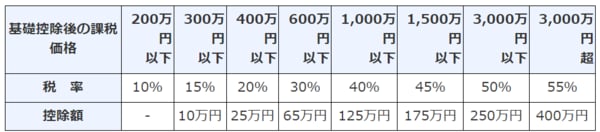

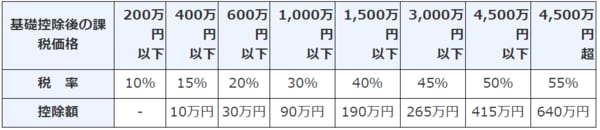

暦年課税の税率は図表1・2のとおりである。「誰から」贈与を受けるかで税率が異なる。特定贈与については1月1日時点において18歳以上の者が直系尊属(両親や祖父母など)から贈与を受けた場合に適用されるものであり、それ以外が一般贈与である。

なお、暦年課税の場合においては「110万円/年」の基礎控除があるため、110万円を長期にわたって贈与する場合には贈与税はかからない。

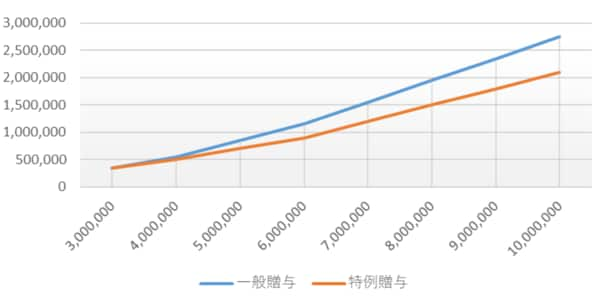

地主の場合においては(子や孫が未成年である場合を除いては)、おおむね特例贈与が適用されるものと思われる。贈与額が大きくなるほど税率はあがるが、一般贈与に比べて特例贈与の税額は低くなる仕組みであり、差異を示すと図表3・4のとおりとなる。

次世代に納税資金を確保しつつ、被相続人の課税資産を減らすことになるため多くの金融資産を所有する場合には有効な手段であり、長期にわたって贈与を実施することでより効果がある。

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!

>>カメハメハ倶楽部<<

ティー・コンサル株式会社

代表取締役

不動産鑑定士

1級ファイナンシャルプランニング技能士

1978年東京都出身。中央大学経済学部卒。

大学卒業後、不動産鑑定業者にて鑑定業務、不動産ファンドビジネスに従事。その後、金融の視点から不動産の価格形成を理解するため銀行(三井住友銀行)へ転職。融資業務、与信管理業務、アセットマネジメント業務(出向先にて)に従事したのち、個人富裕層向けコンサルティング業務に従事。アパートローン融資、資金運用、税金対策、遺言作成など承継対策業務を幅広く経験。その後、横浜銀行に転じ本部所属のうえ担当地区内のコンサルティング能力向上、富裕層取引の拡大などで貢献し頭取表彰も受賞。2022年にティー・コンサル株式会社を創業。金融に精通した不動産専門家として、多くの資産家(地主・経営者)や専門家(弁護士・税理士)からの相談を受けオーダーメイド型の問題解決を行っている。また、不動産鑑定士として銀行、税理士、上場企業などから依頼を受け不動産評価にも取り組んでいる。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載「メガ・大手地銀出身の不動産鑑定士」だから語れる…アパートローンの最新事情と銀行の舞台裏