会社の企業理念を知っていますか?

■驚くほど浸透していない日本企業の企業理念

企業理念や経営理念は、会社の基本的な価値観を表していて、大変重要なもののはずですが、皆さんは、自分が勤めている また、覚えていますか?

私は行く先々で、この質問を投げかけるのですが、知ってはいても、ちゃんと覚えている人は少ないです。

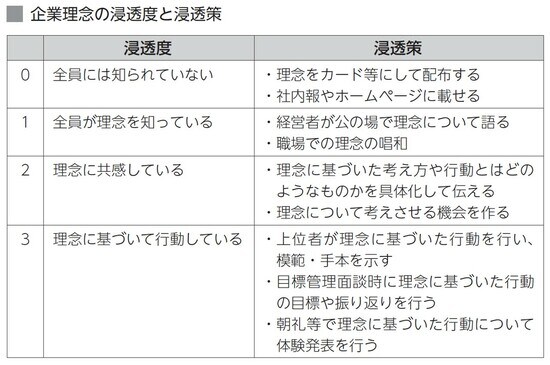

次表は、企業理念の浸透度を0~3段階まで分けたものですが、ふつうの会社では0段階の「全員には知られていない」が多く、理念の唱和等何らかの理念浸透活動を行っている会社でも、1段階目の「全員が理念を知っている」止まりのことが多いです。

その理由の一つは、理念に使われている言葉が抽象的なものが多いことです。例えば、「お客様の満足」とか「価値を提供」「進取の気性」等の言葉がよく使われますが、具体的にはどういうことなのかが分かりにくいです。

ですから、各社それぞれいろいろな工夫をしています。

よく行われる施策としては、次の4点があります。

(1)キーワードの説明を行う

例:「職員一人ひとりを尊重」というキーワードが使われている場合、その説明として、「職員の適性、能力を考慮した適材適所の推進、並びに能力開発を最大限支援すること、そして仕事を通して自己実現を図ること」というような文言で説明を加える、といったやり方です。もともとのキーワードに比べれば、少し具体性が出てきますが、やはりまだ一般論で分かりにくいですね。

(2)カード配布

次によく行われているのは、理念カードといって、理念が書かれたカードを従業員に配布し、携行させるというものです。有名な例では、リッツカールトンホテルの「クレド」カードがあります。同ホテルの従業員は、皆このカードを携行し、ここに書かれた考え方に基づいて、お客様サービスを提供するように指導されています。

例えば、クレドの中には以下のようなフレーズがあります。

「私たちは、お客様に心あたたまる、くつろいだ、そして洗練された雰囲気を常にお楽しみいただくために最高のパーソナル・サービスと施設を提供することをお約束します。」

従業員は、常にこうしたことを念頭に置き業務に当たるよう言われているわけです。

私も、日産自動車在職中に、新しく理念が作られたということで、突然理念カードを受け取ったことがあります。日産自動車はそれまで、企業理念や経営理念のない会社だったんですね。戦後の財閥解体があり、その後会社単独では理念を制定しなかったのです。

その理念カードの中には、「お客様を第一義とし」というようなフレーズが書いてあったのですが、当時、実際にはそうなっていないではないかと、お客様や世の中から批判を浴びていました。そうであるからこそ、従業員への戒めとして制定されたのかもしれません。

(3)唱和

職場の壁に理念の言葉が書かれた額が飾ってあり、週初めや月初め、また何らか社員が集まる機会に、みんなでそれを見ながら声に出して唱和するということもよく行われています。

前掲のパナソニックでは、現在でも定期的に綱領が唱和されています。

以前お付き合いのあった近江商人の流れをくむ大阪の別の会社では、たくさんある理念の言葉を社員の人たちが毎回何も見ないでそらんじていたので、感心しました。唱和を重ねると暗唱できるようになります。

(4)目標管理項目に加える

また企業によっては、MBOと呼ばれる目標管理制度に組み込み、半年に1回の上司との目標管理面談時に、本人に理念について何かを書かせるという取り組みを行っているところもあります。理念の言葉を覚えているかとか、理念に共感しているか等のことが質問項目となっています。

《最新のDX動向・人気記事・セミナー情報をお届け!》

≫≫≫DXナビ メルマガ登録はこちら