ゴーンの日産「組織変革8ステップ」

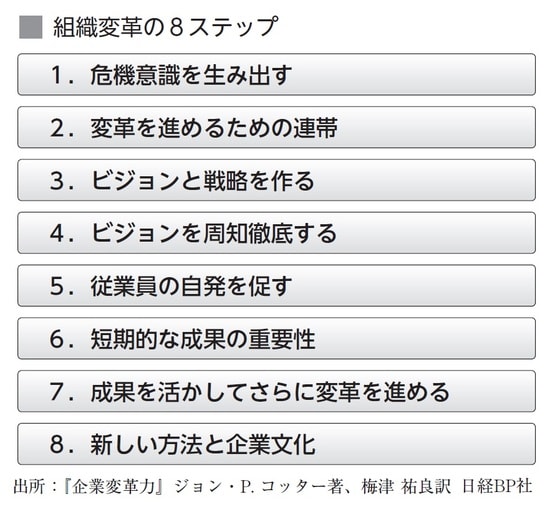

■変革にはやり方がある。変革の8ステップ

企業変革論の大家であるハーバードビジネススクール名誉教授のジョン・P・コッターは、日本よりも早くリストラが必要になったアメリカの企業や組織を研究し、変革や改革を進めるのに、方程式のようなものがあることを見つけました。それがコッターの組織変革の8ステップと呼ばれるもので、90年代から唱えられていました。

その第一ステップは、「危機意識を生み出す」というもので、危機という言葉が使われていますが、元の言葉は、Sense of Urgencyといって、切迫感、緊迫感といったもので、差し迫っている、先送りできない状況であるということを認識しているということです。

おそらく、切迫感では日本語としてインパクトがないので、「危機意識」が訳語として使われたと思いますが、決して、危機=Crisisではないのです。ただし、日本語訳が「危機意識」で通っていますので、以後「危機意識」という言葉を使うことにします。

では、なぜ危機意識が最初に来るかというと、我々人間は、変化を嫌います。なるべく変わらないほうがいいのです。

例えば、天気ひとつとっても、雨が降ると憂うつになり、暑くなるとうんざりします。身体が、ホメオスタシス=恒常性を維持しようとするので、なるべく変化が少ない方が、身体や脳への負担が少なく、楽なのです。ですから、我々にとって一番楽なことは、何も変えないことです。たとえ、手作業で手間隙かかっていても、それをシステム化、ロボット化して変えていくということは、変えるためのエネルギーが必要になるので、そのエネルギーを出し惜しむわけです。

そのなるべく変えたくない、エネルギーを使いたくない人たちに対して、「それでも変えなきゃいけない」と思わせるために、「危機意識」が必要になってくるのです。

ですので、組織や企業の改革・変革に取り組むためには、まずもって危機意識の醸成が必要になります。もしそれがうまくいかなければ、皆、変わる必然性を感じないので、そもそも改革・変革が進まなくなります。

組織変革の8ステップを、ゴーンによる日産の改革を例にみていきましょう。

▶第1ステップ 危機意識を生み出す

カルロス・ゴーンは、1999年6月に日産のCOOに就任し、翌2000年3月期に7000億円を超える史上最大の赤字を計上しました。これに、マスコミが反応し「日産は潰れるんじゃないか?」という論調の記事を書きました。これにより、危機感の薄かった日産社員も、本格的に危機意識を持ちはじめました。

▶第2ステップ 変革を進めるための連帯

ゴーンは、社内の優秀な課長クラスを集めて10あまりのクロスファンクショナルチーム(機能横断チーム)を組成させ、「答えは社内にある」と言って、彼らから改革提言を上げさせました。

▶第3ステップ ビジョンと戦略を作る

クロスファンクショナルチームからの提言をもとに、NRP(Nissan Revival Plan)をまとめ、2002年度までの3ヶ年中期経営計画としました。

▶第4ステップ ビジョンを周知徹底する

そのNRPをゴーン自らが内外に発表し、ゴーン自身は、これが未達成に終われば、自分は責任を取って辞任すると啖呵を切り、NRPの実現に向けて走り始めました。

▶第5ステップ 従業員の自発を促す

NRP実現に向けて、社内から積極的な提言を求め、即断即決で採用、遂行していきました。経営者自身も朝7時~夜11までハードワークをこなしました。

▶第6ステップ 短期的成果の重要性

翌2001年3月期は、3千億円の利益を叩き出し、対前年度比で1兆円もの収益改善を実現してみせました。わずかな期間での収益改善に、世の中が驚かされ、最初は疑っていた人たちも「ゴーンならやってくれるんじゃないか」と期待するようになりました。

▶第7ステップ 成果を活かして更に変革を進める

もともと3ヶ年のNRPでしたが、わずか2年で目標達成してしまったため、1年前倒しで新中計「日産180」(2004年度末までにグローバルでの販売台数を100万台増加、連結売上高営業利益率(連結ベース)8%を達成、購買コストの15%削減、2004年度末までに自動車事業実質有利子負債0を実現)に取り掛かりました。

▶第8ステップ 新しい方法と企業文化

こうした活動を続けていくうちに、かつて「銀座の通産省」=東銀座にある官僚的な体質の会社と呼ばれた日産自動車も、大変身を遂げ、コミットメント経営と呼ばれる目標を必達する企業風土に変わっていったのでした。また、毎年のように赤字と黒字の間を行き来して低収益に喘いでいた会社が、営業利益率10%台をコンスタントに出す会社に変わっていったのです。

このようにみてくると、カルロス・ゴーンによる日産の改革は、組織変革の8ステップのお手本のようなものであったことが分かります。

ただ、権力は腐敗すると言われるように、20年に及ぶ長期政権下で、私腹を肥やすような不正を行うようになり、最後は追放されてしまったのは、自業自得とはいえ、大変残念な結果でした。

また近年の、ルノー・日産・三菱自動車グループの低調ぶりをみると、改革は一度成功してお終いではなく、継続して取り組むべきものであることが分かると思います。

《最新のDX動向・人気記事・セミナー情報をお届け!》

≫≫≫DXナビ メルマガ登録はこちら