起業した長男に多額の老後資金を貸すも、あえなく倒産

今回の相談者は、70代の山本さんです。今後の相続について不安があると、筆者の事務所を訪れました。

山本さんは15年前に夫を亡くし、いまは独り暮らしです。夫は定年退職後も再就職するなどして真面目に働いていましたが、ある日急に体調不良を訴え、緊急入院。その後、数ヵ月の入院期間を経て亡くなりました。

山本さんには長男と二男の2人の子どもがいます。それぞれ結婚し、家を離れて生活しています。

山本さんひとりであれば、夫が残してくれたマンションに住み、遺族年金の範囲で生活できるため、とくに不安はありません。

しかし、問題は山本さんの長男です。まだ夫が健在だったとき、長男は「起業する」といって突然勤務先を退職しました。当初は経営も順調な様子でしたが、ほどなくして「お金が足りないので貸してもらいたい」と、しばしば山本さん夫婦のところを訪れるようになりました。

夫は長男を厳しく叱りながらも、退職金や預貯金等の老後資金からお金を渡していました。しかし、相当な額を援助したにもかかわらず長男の会社は倒産。これまで貸したお金も返済できない見通しです。もしこのまま相続が発生すれば、堅実に暮らし、親に迷惑ひとつかけない二男があまりにも不憫であるため、山本さんは残る財産をすべて二男へ渡したいと考えています。

「相続時には、なにもいらない」と長男はいうが…

生前に多額の金銭援助を受けた長男は、口では「相続時はなにもいらない」といっていますが、口約束だけでは不安が残ると、山本さんは心配そうです。

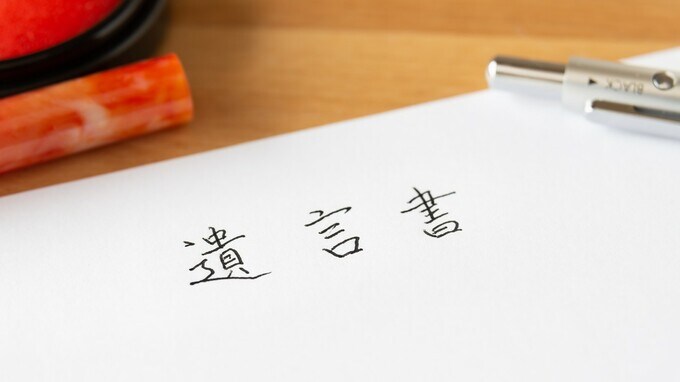

「夫の退職金も長男が使い切ったようなものですし、このまま対策を立てないと、二男があまりにもかわいそうです。それに、長男が本当に〈いらない〉と思っていても、長男の配偶者が納得しないのではと…。そのため、いまから遺言書を準備して、安心したいのです」

長男の配偶者は自己主張が強いタイプで、山本さんとも二男夫婦とも、あまり折り合いはよくないといいます。

また、二男は長男に対し「親の老後のお金まで使い込み、許しがたい」といっているため、このままでは感情的な争いになる可能性は高いといえます。

長男がいくら口頭で「いらない」といっていても、心変わりをして権利を主張する可能性は十分考えられ、遺産分割協議で揉めるリスクもあります。そうなえれば、山本さんが希望している「二男に全財産を相続させる」という希望は実現できなくなってしまいます。

筆者からも、約束だけは不安がありますから、遺言で分割を決めておくことは必要とお伝えしました。また、遺言書を作成し、長男が生前に遺留分放棄の手続き(裁判所『遺留分放棄の許可』参照)をしておけば、山本さんの意思をさらに確実に実現することができます。

筆者が説明したところ、山本さんは納得した表情で「遺言書を作成し、長男には手続きをするよう勧めます」と、はっきりと口にしました。

いま、山本さんは諸々の手続きを進めている最中です。

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

曽根 惠子

株式会社夢相続代表取締役

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】