変化が生じている「若者の就職観」

新型コロナウイルスの到来によって、学生の中で企業を見る目線に変化が生じているように思います。

現在も大手企業に就職を求める安定志向の学生は全体の30%強いますが、学生の中には、新たに「規模や企業名だけで選んではいけない」「リスクイベントがあっても生き残る企業でないといけない」「この先の世の中で必要とされるビジネスをしている会社(これから伸びる会社)の視点で見なければいけない」という意識が生まれています。株で例えるなら、高値で安定している株よりも、グロース株(成長株)を見つけようと学生が考えるようになり、そういう企業が注目を集めている、ということになります。

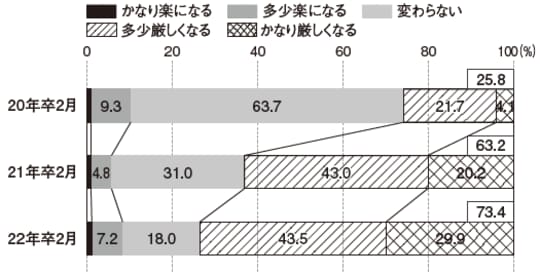

また、就職活動についてのアンケート調査では、「先輩よりも今年の就職活動は厳しくなる(多少+かなり)」と考えている人の割合が、20年卒のときから22年卒の間に約3倍に増えています。厳しくなると思う理由の回答には、企業の採用意欲の低下や景気悪化などの懸念だけではなく、選考基準が厳しくなると捉えている人もいます。

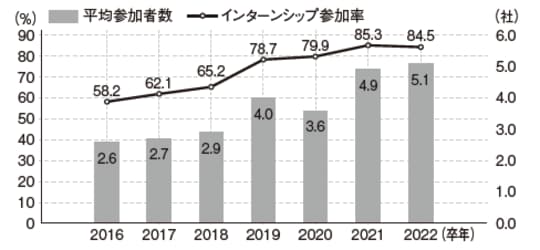

このような環境になると、学生の就職活動における行動量が増加します。具体的には、エントリーする社数や選考を受ける社数が増えます。また、就職活動への動き出しも早くなり、就職活動が本格化する前のインターンシップへの参加も積極的になります。

インターンシップは、平たく言えば「企業が就業体験の場と機会を提供し、そこに学生が参加できる制度」のことです。学生にとっても自分の人生を投資する先である企業を選ぶ際に、実際に仕事をしてみて判断できるためニーズが高まっています。今では、就活生の約85%がインターンシップに参加し、一人当たり5社も経験をしています。

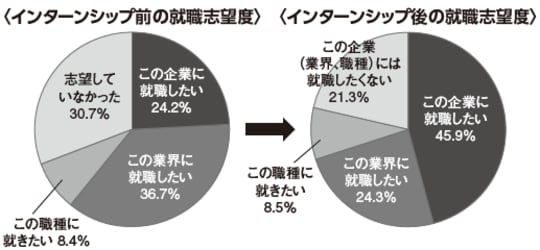

そして、インターンシップの参加前後で、その企業への就職志望度がどう変化したかを調査した結果では、インターンシップ参加前は「この企業に就職したい」は4分の1未満ですが(24.2%)、参加後は45.9%へと、20ポイント以上増えています。実際に企業と接点をもつことで、就職先として意識したり、志望する度合いが高まったりしたと考えられています。

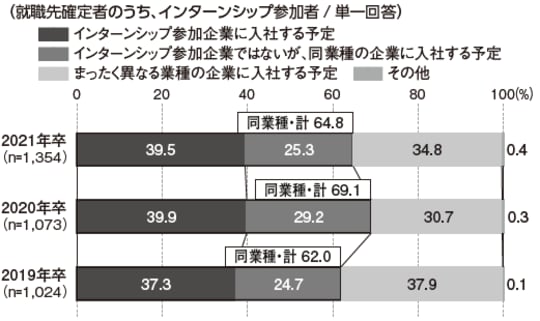

また、インターンシップを経験した企業の選考を80%を超える人が受け、インターンシップに参加した企業に入社する確率は約40%あります。つまり、10人のインターンシップを受け入れると4人採用できる可能性があるので、これからの大卒の採用活動において、インターンシップの活用は必要不可欠と言っても過言ではありません。