過疎地域の実家の不動産を、妻子の重荷にしたくない

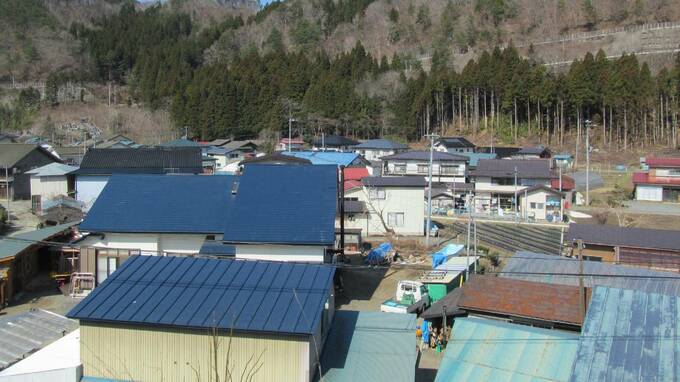

今回の相談者は、40代の加藤さんです。2年前に亡くなった実父の、東北にある実家の不動産の相続について悩んでいると、筆者の事務所を訪れました。

加藤さんの父親の相続人は、加藤さんと妹の2人だけです。加藤さんの母親は健在ですが、父親と離婚しているため相続人ではありません。

父親の財産である自宅の土地建物は調整区域にあり、価格は460万円程度。ほかにも田畑や雑種地など500万円程度あり、合計1000万円弱です。預金は500万円ありましたが、こちらは妹と等分にしました。相続税の申告は不要な額でした。

加藤さんは東京の大学に進学し、そのまま就職・結婚して自宅も購入しており、生活の拠点はすでに東京にあります。今後、実家に戻って暮らす予定もありません。

相続した父親の財産を処分したいのですが、売却は困難ではないかと考えています。しかし、このまま放置してしまうと、いずれ自分の妻や子どもが相続することになり、負担をかけることになります。そのような事態は絶対避けたいと考えています。

「母親に贈与して、相続放棄するのはどうでしょう?」

「ひとつ方法を考えたのです。相続した父の実家の不動産を実母に贈与し、将来、母の相続時に相続放棄すれば、問題なくいらない土地を棄てられるのではないでしょうか?」

じつは、加藤さんの母親と離婚した父親は中学校の同級生で、実家は同じ町内です。離婚したあとも行き来があることから、加藤さんが事情を話したところ、母親は、費用を負担すれば協力するといってくれていますが、果たして実務的に可能なのかどうか意見を聞きたいということでした。

加藤さんの質問をまとめると、

①贈与税、手数料等といった費用はどのくらいか

②母親名義となった不動産の固定資産税を加藤さんが払い続けても問題ないか

③万一母親が亡くなった際「相続放棄」によって完全に手から離れるのか

という3点でした。

贈与しても、税金等で数十万円の持ち出しに

筆者は、税理士とともに打ち合わせに参加しました。税理士は加藤さんに、下記のような説明を行いました。

「お父様のご実家の土地・建物の評価は460万円なので、贈与税の基礎控除110万円を超えたぶんに贈与税が課税されます。税率は20%のため、贈与税は45万円となります」

★計算式★

(460万円 - 110万円)× 0.2 - 25万円※ = 45万円

※400万円以下の基礎控除後の課税価格

さらに、名義変更の費用と不動産取得税がかかります。母親の名義になると固定資産税の請求は母親に行きますが、母親の代わりに払うことは問題ありません。

よって、贈与はできますが、贈与税と名義替えの費用や不動産取得税等で数十万円の出費が必要になります。

相続放棄の手続きはできても、管理責任は残ってしまう

加藤さんが思い描いた通り、母親の相続時に相続放棄はできますが、子どもが放棄すると、母親のきょうだいが法定相続人となり、そちらも放棄の手続きが必要になるため、親族の方々を巻き込むことになります。また、もし母親に金融資産があっても相続できなくなるため、納得できる結果になるか不安が残りますし、費用と手間もかかります。

しかし、いちばんの問題は、相続人全員が相続放棄の手続きをしたあとも、不動産が国に帰属するまでは管理責任が生じることです。

放棄すれば自動的に国のものなるのではなく、相続人代表が家庭裁判所に「財産管理人」の選任申し立てをして弁護士等に費用を払い、財産管理をしつつ国に帰属する手続きをしますが、地方の不動産は換金できるところでないと引き取ってもらいにくいため、ずっと弁護士に管理費用を払うことになりかねません。なお、申し立て費用は100万円以上かかります。

負債だけ残った場合の相続放棄は比較的簡単なのですが、不動産の放棄はあまり現実的ではないといえるのです。

近隣への売却や贈与も選択肢…とにかく早く手放す!

家庭裁判所で相続放棄の手続きができたとしても、国が引き取ってくれるまでは管理責任が残るため、関係ないと言えません。したがって、いまのうちに処分したほうがいいのです。

売れるものならできるだけ早く売るのが望ましいため、不動産会社に依頼するなどアクションを起こすこともあわせて提案しました。地元の親族や近隣の方への売却や贈与も合わせて検討し、早めの対応が重要です。

※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。

曽根 惠子

株式会社夢相続代表取締役

公認不動産コンサルティングマスター

相続対策専門士

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp) 認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】