【関連記事】自社の経営に取り込め!最新「儲かるビジネスモデル」を学ぶ

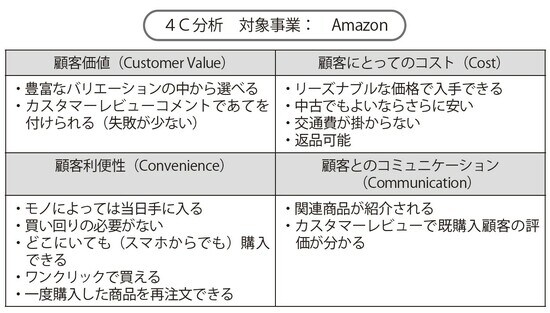

4C分析で顧客側に立って見る

マーケティングミックスの4Pが、どちらかというと提供者側からみた視点であるのに対して、顧客側からみた視点として4C分析というものがあります。

4Cとは、(1)Customer Value(顧客価値)、(2)Cost(顧客にとってのコスト)、(3)Convenience(顧客利便性)、(4)Communication(顧客とのコミュニケーション)の4つです。

Amazonを例に取って見てみましょう。

(1)Customer Value(顧客価値)

顧客にとってAmazonのサービスの価値とは何でしょうか。利用者側の視点から言うと、まず本だけでなく、音楽・映画、パソコン関連製品や家電製品、日用品、食品、時計、楽器等いろいろな商品が揃っています。元々のAmazonのコンセプトがeverything storeということでしたので、Amazonで何でも揃うように商品ラインナップを増やしてきました。

さらに、同じ商品群でも豊富なバリエーションの中から選べるというのがあります。パソコンショップに行っても、置く棚に限りがあるので、お目当ての商品がないことがあります。そうした場合は、最近では、Amazonで探すようにしています。

またAmazonでは、カスタマーレビューコメントが付いているので、失敗する可能性のある商品を避けることができます。

(2)Cost(顧客にとってのコスト)

顧客にとってのコストで、第一は商品そのものの値段です。新商品でも一番安い価格に近い価格で入手できます。中古品を厭わなければ、中古品はさらに安く買えます。顧客コストの一つが交通費です。

遠方に行けば、その分の交通費が掛かりますが、自宅のパソコンやスマホから注文すれば、買い回りの交通費が掛かりません。返品も可能なので、開封して失敗だった場合、その分丸々損するということはありません。

(3)Convenience(顧客利便性)

顧客にとっての利便性ということでいうと、注文した翌日に入手できることやモノによっては当日入手できます。買い回りの必要がないのも時間節約になり助かります。注文履歴のあるものは、再注文が簡単です。

(4)Communication(顧客とのコミュニケーション)

顧客とのコミュニケーションということでいうと、注文した商品の配送状況や配達をメールなどで知らせてくれます。Alexaを使えば黄色いお知らせマークで音声で知らせてくれます。また、注文する時にあわせ買いの紹介があって重宝する時があります。

このように見てくると、Amazonは、4Cの観点からよく練られたサービスを提供しているのがよく分ります。

4C分析で顧客の痒いところに手が届くようにする