『資産形成ゴールドオンライン』は複数の企業と提携して情報を提供しており、当サイトを経由して申込みがあった場合、各企業から報酬が発生することがあります。しかし、提携の有無などが本ページ内のサービスの評価や掲載順位に関して影響を及ぼすことはありません(提携会社一覧)。

SBI証券は、2023年9月30日発注分より国内株式の売買手数料が無料になる「ゼロ革命」をスタート。

2つの手数料プラン「スタンダードプラン」もしくは「アクティブプラン」のどちらかを選び、電子交付設定等の条件を満たすと、国内株式(現物・信用・単元未満株)の売買手数料が0円になります。

本記事では、SBI証券で日本株を売買するにあたり、

「『スタンダードプラン』と『アクティブプラン』はどっちを選んでおいたほうがいい?」

「手数料が無料になる条件は?」

「現在のコースを確認して手数料を無料にするには?」

のような疑問をお持ちの方に、SBI証券の手数料を無料に切り替えて国内株式をお得に売買する方法をお伝えします。

手数料が無料になることにデメリットはないので、この記事を参考にして早めに設定しておきましょう。

\ 「ゼロ革命」で取引手数料無料/

はじめに: SBI証券の2種類の「手数料プラン」を比較

SBI証券における国内株式取引の売買手数料プランは、次の2種類があります。

- スタンダードプラン

- アクティブプラン

「ゼロ革命」(国内株式売買手数料の無料化)が始まりましたが、3つの目のプランとして「手数料無料プラン」が新設されたわけではありません。

手数料を無料にするなら「スタンダード」と「アクティブ」のどっちを選んでも同じですが、口座開設後の初期設定でどちらかの手数料プランを選択する必要があるので、ポイントを押さえておきましょう。

■SBI証券の2つの「手数料プラン」

| 手数料プラン | 特徴 |

|---|---|

| スタンダード プラン |

・1注文の約定代金に対して手数料がかかる ・手数料(現物取引):55円~1,070円(税込) ・手数料(信用取引):99円~385円(税込) |

| アクティブ プラン |

・1日の約定金額の合計に対して手数料がかかる ・1日の約定代金の合計が100万円以下なら手数料無料 |

どちらを選ぶかは、約定金額や取引スタイルによって次のような目安があります。

- スタンダードプラン:取引回数が少ない人、株価が1万円を超えるような株を買う人

- アクティブプラン:1日の約定代金が100万円以下の人、年に数回しか売買しない人

ただし、あとから変更できるうえ、手数料を無料に切り替えればどっちを選んでも同じなので、深く考えなくて大丈夫です。これまでの取引経験から、日本株をどれくらい売買して、今後はどうするつもりかで判断しましょう。

株式取引に初めてチャレンジする方は、1日の約定代金が100万円以下なら無料になる「アクティブプラン」を選んでおけば問題ありません。

■「約定(やくじょう)」とは

「約定」は株式の注文が成立することをいい、そのときの金額のことを「約定代金」といいます。たとえば、SBIホールディングス(銘柄コード:8473)の株式を3,000円で200株買ったときの約定代金は、3,000円×200株=600,000円となります。

\ SBIグループ全体の口座数が1,300万を突破/

1. SBI証券の「ゼロ革命」とは?

SBI証券の「ゼロ革命」は、インターネット取引の国内株式売買手数料を約定代金にかかわらず無料にするもの。

対象商品は日本株の現物取引と信用取引、単元未満株取引(S株)における全銘柄で、各種書類の交付を郵送から電子交付に切り替えると売買手数料が0円になります。わかりやすく言うと、「郵送代などのコスト削減の見返りとして手数料をタダにしますよ」ということです。

1.1. SBI証券の「ゼロ革命」における手数料体系

「ゼロ革命」における手数料体系を確認しておきます。

■「ゼロ革命」における手数料体系

| ゼロ革命 | 国内株式売買手数料 | |

|---|---|---|

| 現物取引 | 信用取引 | |

| 約定代金にかかわらず | 0円 | |

これまでSBI証券では、25歳以下に限り国内株式(現物)の手数料を無料にしたり、アクティブプランで1日の約定代金が100万円以下の条件付きで無料にしたりしてきました。しかし、ゼロ革命で年齢や約定代金に関係なく手数料が無料になったので、すべての人におすすめです。

1.2. SBI証券の「ゼロ革命」のメリット

繰り返しになりますが、ゼロ革命のメリットは、国内株式(現物・信用・S株)の売買手数料が約定代金にかかわらず無料になること。

現物取引の場合、「スタンダードプラン」は最低55円、「アクティブプラン」は1,238円(1日の約定代金の合計が100~200万円)かかっていた売買手数料が、ゼロ革命なら無料になります。

楽天証券で国内株取引手数料が無料になる「ゼロコース」では、単元未満株取引(かぶミニ®)の売買手数料は無料になりますが、リアルタイム取引の場合は0.22%のスプレッドコストがかかります。

しかし、SBI証券の「ゼロ革命」では単元未満株(S株)の手数料は一切かからないので、単元未満株を頻繁に取引する方には、SBI証券のほうがおすすめです。

1.3. SBI証券の「ゼロ革命」のデメリット(注意点)

手数料が無料になることにデメリットはありませんが、次の3点に注意しましょう。

それぞれ簡単に解説します。

デメリット①:信用取引では金利がかかる

ゼロ革命では、信用取引の「売買手数料」はかかりませんが、「金利」はかかります。

信用取引を簡単に解説すると、入金額の約3.3倍の取引ができる株式取引のこと。借金をして取引をすることになるので、お金を貸してくれた“お礼”として金利が発生し、別途諸費用(貸株料・逆日歩など)を支払う必要があります。

そのため、SBI証券で手数料を無料にする設定をしても、信用取引の手数料は完全無料ではない点に注意しましょう。

ただし、信用取引を始めるには証券会社の審査を受ける必要があり、投資経験などが問われます。初心者がいきなり信用取引をすることはできないので、頭の片隅に入れておくだけで大丈夫です。

デメリット②:国内株式手数料マイレージは対象外になる

SBI証券には、様々な局面においてポイントが貯まる「SBI証券ポイントサービス」があります。

「国内株式手数料マイレージ」もその1つで、スタンダードプラン(現物取引)手数料及び現物PTS取引手数料の月間の合計手数料(税抜)の1.1%相当のポイントが貯まります。しかし、手数料が無料になると、そもそも手数料が発生しないので、ポイントも当然付与されません。

ただし、ポイントはあくまでも“おまけ”で、手数料が無料になるほうがメリットは大きいので問題ありません。

デメリット③:電話による注文は手数料がかかる

ゼロ革命による手数料無料化はインターネット取引のみに適用され、電話注文は対象外です。

ただし、ネット証券を利用していて電話注文をする人は少ないはずなので、デメリットに感じる必要はありません。

\ 国内株式個人取引シェアNo.1/

2章と3章では「スタンダードプラン」と「アクティブプラン」について解説しますが、すでにSBI証券の口座を持っていてどちらかの手数料プランを設定している人は読み飛ばして、4章に進んでください。

2. SBI証券の「スタンダードプラン」は1注文の約定代金に対して手数料がかかる

「スタンダードプラン」は、1注文の約定代金に対して手数料がかかるプランです。

■「スタンダードプラン」の手数料体系

| 1注文の約定代金 | 手数料(税込) |

|---|---|

| 5万円まで | 55円 |

| 10万円まで | 99円 |

| 20万円まで | 115円 |

| 50万円まで | 275円 |

| 100万円まで | 535円 |

| 150万円まで | 640円 |

| 3,000万円まで | 1,013円 |

| 3,000万円超 | 1,070円 |

デメリット②でお伝えしたように、スタンダードプランは現物取引のみ、国内株式手数料マイレージで月間の合計手数料(税抜)の1.1%のポイントが付与されるのが特長です。

ちなみに、SBI証券では「Vポイント」「Pontaポイント」「dポイント」「JALのマイル」「PayPayポイント」から貯める(メイン)ポイントを選ぶことができます。

しかも、三井住友カードもしくはOliveフレキシブルペイによるクレカ積立ではVポイントが貯まるので、メインポイントをVポイントに設定しておけば、国内株式手数料マイレージとクレカ積立時の両方でVポイントを獲得できます。

■お知らせ

VポイントはTポイントと2024年4月22日に統合し、「青と黄色のVポイント」にリニューアル。これに伴い、SBI証券でメインポイントを(統合前の)Vポイントに設定している方は、「青と黄色のVポイント」に変更する必要があります。

なお、Tポイントをメインポイントに設定していた方は手続き不要です(参照:『Tポイント・Vポイントの統合に伴うお手続きのご案内』)。

\ 貯められるポイントの選択肢は5種類/

3. SBI証券の「アクティブプラン」は1日の約定代金の合計に対して手数料がかかる

「アクティブプラン」は、1日の約定代金の合計に対して手数料がかかるプランです。

2章の「スタンダードプラン」は、1注文の約定代金に対して手数料がかかりました。同じ約定代金でも、「1注文あたり」と「1日の合計」の違いにご注意ください。

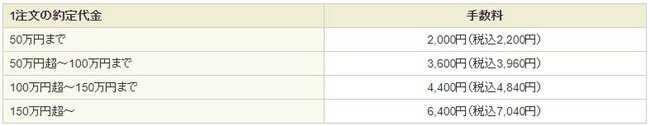

■「アクティブプラン」の手数料体系

| 1日の約定代金 (現物取引) |

手数料(税込) |

|---|---|

| 100万円まで | 0円 |

| 200万円まで | 1,238円 |

| 300万円まで | 1,691円 |

| 400万円まで | 1,986円 |

| 500万円まで | 2,281円 |

| 以降100万円増加ごとに | 295円ずつ増加 |

イメージしやすいように1日の約定代金が500万円までの手数料を載せましたが、300万円以降は295円(税込)ずつ増加します。

アクティブプランの最大の特長は、1日の約定代金が100万円までの場合は手数料が無料になること。上場している約4,100銘柄のうち約98%が100万円以下で買えるので、ゼロ革命がなくても、アクティブプランならほとんどの銘柄を手数料無料で購入できます。

さらに、上級者向けのトレードになりますが、1日のなかで「現物取引」「制度信用取引」「一般信用取引」を使い分けて各取引の1日の約定代金を100万円以内に収めれば、1日の合計約定代金300万円まで手数料無料で取引することも可能です。

■「アクティブプラン」の手数料はいつ引かれる?

アクティブプランは、その日の取引が終了しないと1日の約定代金の合計がわからず、手数料も決まりません。そのため、発注の段階で、想定される約定代金の1つ上のテーブルの手数料がいったん拘束されます。

そして、取引終了後に1日の手数料が精算され、多く徴収されていた場合は返金、足りない場合は追加徴収される形となっています。なお、確定後の手数料は、翌朝に「約定履歴」から確認できます。

4. 手数料が無料になる条件とプランの確認・変更方法

本章では、現在の手数料プランを確認し、無料に切り替える方法を実際のPC画面を使って紹介します。

一度設定すれば変更しない限り有効なので、機会損失にならないように、早めに設定しておきましょう。

4.1. 手数料が無料になる条件

SBI証券のインターネットコースで国内株式の売買手数料を無料にするには、次の3種類の報告書の受取方法を「郵送」から「電子交付」に切り替える必要があります。

■「電子交付設定」が必要な書類

- 円貨建のお取引・米株信用取引の各種報告書

- 特定口座年間取引報告書

- 米株信用を除く外貨建取引の各種報告書

わかりやすく言うと、「自分でSBI証券のサイトにログインして取引報告書をPDFで確認するので、郵送は不要です」と意思表示をすることで手数料無料が適用されるのです。

書類を紙で保管したい場合はサイトから印刷することもできるので、特別な理由がない限り、電子交付に切り替えて手数料が無料になる設定にすることをおすすめします。

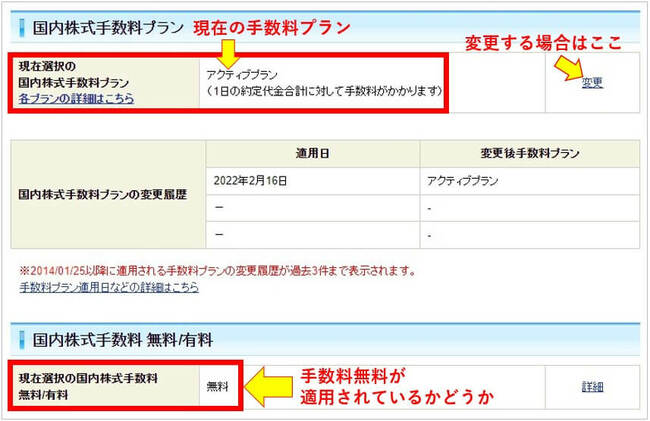

4.2. 現在の手数料プランの確認方法

以前から各種報告書の受取方法を電子交付にしている人は、手数料無料を適用するにあたり、改めて電子交付に切り替える必要はありません。

しかし、手数料が本当に無料になるのか心配な人もいるはずなので、現在の手数料プラン(「スタンダードプラン」もしくは「アクティブプラン」)を確認し、手数料無料が適用されているかどうかを調べる方法を紹介します。

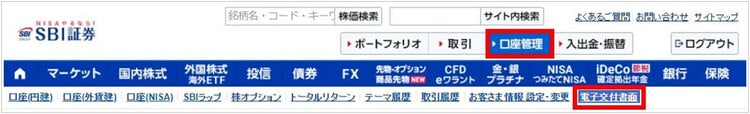

確認するには、SBI証券のWEBサイトにログイン後、>「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「国内株式手数料プラン」の順に進んでください。

手数料プランを確認することなく、手数料無料が適用されているかどうかを知りたい場合は、「国内株式手数料 無料/有料」を選択します。

すると、「国内株式手数料プラン」の項目に現在設定しているプランが表示されます。変更する場合は、右側の「変更」から手続きをします。

ちなみに、変更は1日1回まで可能で、前営業日の23時29分までに変更手続きをすると、翌営業日は変更後の手数料プランで取引できます。

手数料無料が適用されているかどうかは、すぐ下の「国内株式手数料 無料/有料」で確認できます。筆者の場合は以前から電子交付にしていたので、何の手続きをすることなく「無料」になっていました。

4.3. 手数料無料を適用する方法

まだ電子交付設定にしてない場合は、SBI証券のWEBサイトにログイン後、「口座管理」> 「電子交付書面」の順に進んでください。

「電子交付サービス(電子交付書面閲覧サービス)」の画面が表示されたら、「電子交付に変更」に切り替えます。

次の画像のように、「指定交付方法」の表示が「郵送」から「電子交付」にすべて変わったら完了です。

なお、どれか1つを電子交付にしても手数料無料にはなりません。必ず3つとも電子交付に切り替えてください。

\ 国内株式個人取引シェアNo.1/

5. 主要ネット証券の「国内株式」の手数料を比較

本章では、手数料競争が激化するなか、SBI証券と主要ネット証券の国内株式手数料(現物取引)を比較します。比較するのは、1注文の約定代金で手数料が決まる手数料体系です。

■主要ネット証券4社の「国内株式」手数料

| 1注文の 約定代金 |

|

|

|

|

|---|---|---|---|---|

| 5万円まで | 無料 | 無料 | 55円 | 55円 |

| 10万円まで | 99円 | 99円 | ||

| 20万円まで | 115円 | 115円 | ||

| 50万円まで | 275円 | 275円 | ||

| 100万円まで | 535円 | 535円 | ||

| 150万円まで | 640円 | 約定代金 ×0.099%(税込) +99円 【上限4,059円】 |

||

| 3,000万円まで | 1,013円 | |||

| 3,000万円超 | 1,070円 |

※松井証券は1注文ごとの手数料体系がないので除外

楽天証券も2023年10月より国内株式売買手数料を無料にしており、日本株を取引する場合は、SBI証券と楽天証券のどちらかが有力な候補です。

貯めているポイントの種類や取引画面の使いやすさでメイン口座を決めてもいいですし、2つの口座を開設して、商品ごとに使い分けるのも有効です。

\楽天ポイントをお得に貯めるなら/

6. SBI証券におけるその他7つのサービスの手数料

ここまでは、SBI証券における国内株式(現物取引)の手数料を中心に解説してきました。この章では、SBI証券のその他7つのサービスの手数料を紹介します。

6.1.「新NISA」はすべて無料

新NISAは、2024年から旧NISA制度が拡充される形でスタートした制度です。

SBI証券の新NISA口座(つみたて投資枠・成長投資枠)では、投資信託、国内株式、米国株式、海外ETFの売買手数料はすべて無料となっています。

そのため、SBI証券なら低コストで資産形成に取り組めます。

6.2.「投資信託」は買付・売却ともに手数料無料

SBI証券は2,566本(2024年10月1日時点)の投資信託を扱っており、買付・売却手数料ともに手数料無料です。

ただし、信託報酬(投資信託の運用や管理にかかるコスト)は金融機関に関係なく発生するので、指数に連動するように設計された低コストのインデックスファンドを選ぶことをおすすめします。

6.3.「iDeCo」の運営管理手数料は無料

iDeCo(イデコ)は「個人型確定拠出年金」といい、20歳~原則60歳まで(2022年5月からは一定の条件を満たせば65歳まで)毎月決まった額(5,000円以上1,000円単位)を積み立てて運用し、その成果を60歳以降に受け取る「私的年金制度」です。

国の制度なので、金融機関に関係なく発生する手数料が決まっており、企業努力で差別化しにくいのが特徴です。

そのような背景のなかでも、SBI証券では自社で決められる数少ない手数料であるiDeCoの「運営管理手数料」を無料にしています。

運営管理手数料は高いところでは毎月440円かかるので、SBI証券でiDeCoを始めると年間5,280円(=毎月440円×12ヵ月)のコスト削減につながります。

6.4.「IPO」に当選した場合の買付手数料は無料

直近3年間のIPO(新規公開株式)を調べると、1年間で新規上場する株式会社は100社前後あり、そのうちSBI証券では全体の約97%のIPO銘柄の抽選に参加できます。

当選した場合の買付手数料はゼロ革命に関係なく無料ですが、売却手数料はかかります。そのため、電子交付に切り替えて、売り・買いともに手数料が0円になるようにしましょう。

6.5.「PTS取引」はナイトセッションのみ手数料無料

SBI証券におけるPTS取引(私設取引)の国内株式取引手数料は、ナイトセッション(16時30分~23時59分)の場合はゼロ革命の条件を達成していなくても無料です。

一方、デイタイムセッション(8時20分~16時)の手数料はゼロ革命の対象外ですが、従来のスタンダードプランとアクティブプランより5%安い手数料で取引できます。

SBI証券のPTS取引の手数料

6.6.「信用取引」もゼロ革命なら手数料無料

SBI証券の信用取引の手数料体系は、次のようになっています。

■SBI証券の「信用取引」の手数料体系

| スタンダードプラン | アクティブプラン | ||

|---|---|---|---|

| 1注文の約定代金 | 手数料(税込) | 1日の約定代金 | 手数料(税込) |

| 10万円まで | 99円 | 100万円まで | 0円 |

| 20万円まで | 148円 | ||

| 50万円まで | 198円 | 200万円まで | 880円 |

| 50万円超 | 385円 | 以降100万円増加ごとに | 440円ずつ増加 |

現物取引と同様、信用取引のアクティブプランでも、1日の約定代金が100万円までなら手数料が無料になります。

そのうえ、あまり知られていませんが、国内上場のETF、ETN、REIT(不動産上場投資信託)、インフラファンドを信用取引で買う場合は、プランに関係なく手数料無料になります。

ただし、ゼロ革命で手数料が無料になるように設定すれば、信用取引の別途諸費用(金利・貸株料等)を除いて売買手数料は無料になるので、頭の片隅に入れておくだけで大丈夫です。

6.7.「米国株取引(ETFを含む)」の手数料は0円より

SBI証券では、2024年10月4日時点で5,154銘柄の米国株式を購入できます(銘柄一覧は公式サイト「米国株式取扱銘柄一覧」で確認できます)。

基本手数料は約定代金の0.495%ですが、約定代金によって、最低0円から最大22米ドルと決められています。

■SBI証券の「米国株式」の手数料

| 約定代金 | 手数料(税込) |

|---|---|

| 2.02米ドル以下 | 0円 |

| 2.02米ドル超~ 4,444.45米ドル未満 |

約定代金の0.495% |

| 4,444.45米ドル以上 | 22米ドル |

しかし、「米国株に興味はあるけれど、個別銘柄はわからない」という人も多いと思います。そのような米国株取引の初心者におすすめなのが、米国ETF(上場投資信託)です。

SBI証券では、次の10本の米国ETFを手数料無料で購入できます(=「SBI ETFセレクション」)。

SBI証券なら「米国株式・ETF定期買付サービス」もあるので、米国ETFに興味がある方は、手数料無料の銘柄から少額で始めることをおすすめします。

\ どの商品も低コストで取引可能/

7. よくある質問

最後に、SBI証券の手数料無料化に関するよくある質問に5つ回答します。本文と重複する内容もありますが、復習のためにお役立てください。

Q1. SBI証券の手数料無料化はいつからですか?

SBI証券における国内株式売買手数料の無料化「ゼロ革命」は、2023年9月30日発注分より始まっています。

Q2. なぜSBI証券は手数料の無料化を実現できるのですか?

SBI証券は収益に対して国内株式取引の手数料が占める割合が他社と比べて低く、信用取引の金利収入や先物・オプション取引、SBIラップ、FX取引の売買手数料など、収益源が多様化されていることが理由として考えられます。

Q3. SBI証券で手数料が無料になる商品・取引を教えてください。

国内上場株式(ETF/ETN/REIT等)の現物取引と信用取引、単元未満株(S株)取引が対象です。ただし、信用取引は別途諸費用(金利・貸株料等)がかかり、完全無料ではありません。

Q4. SBI証券で手数料が無料になる条件を教えてください。

インターネットコースまたはインターネットコース(プランC)の利用者で、SBI証券が指定する3つの報告書の受取方法を「電子交付」に設定変更することが条件です。

Q5. SBI証券の手数料が無料にならないときの対処法は?

電子交付に切り替えたはずなのに日本株の売買手数料がかかっていた場合は、「4.2. 現在の手数料プランの確認方法」を参考にして、国内株式手数料が「無料」になっていることを確認してください。

「有料」になっていた場合は、「4.3. 手数料無料を適用する方法」を参考にして切り替えましょう。

8. まとめ

この記事では、SBI証券の国内株式の手数料プランについて、「ゼロ革命」を中心に解説しました。

SBI証券は以前から「証券投資の大衆化」を目標に掲げており、ゼロ革命の実現で誰にでも気軽に投資ができるネット証券になりました。

「貯蓄から投資へ」の流れのなか、SBI証券で資産形成の第一歩を踏み出しましょう。

\資産形成を始めるなら/

グループ全体の口座数が1,200万を突破し、個人投資家に人気のSBI証券。SGO編集部では、SBI証券の社員に独占取材をして、同社の魅力をたっぷり伺いました。

2023年9月30日発注分から実施している「国内株式売買手数料の無料化」についても言及しているので、『【SBI証券社員インタビュー】「貯蓄から投資へ」の流れを受けて、オンライン総合証券が取り組んでいること』からぜひご覧ください。