【WEBセミナー 開催】

数ヵ月待ちが当たり前?

社会問題化する「初診待機問題」を解決する

「発達支援教室」×「児童精神科クリニック」

嫌がることには「遊び」の要素を取り入れる

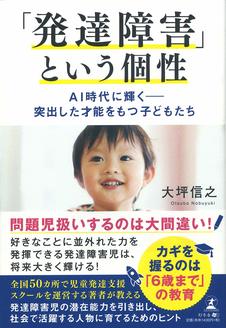

発達障害の子どもは、すばらしい才能を持っている一方で、できないことも多くあります。子どもがやりたくないと感じていることを強要する必要はありません。

とはいえ、社会で暮らしていくうえで、どうしてもできるようになる必要があるならば、「楽しい」「やりたい」と思える工夫をすることが大切です。子どもは遊びの要素を取り入れることで、やりたくないことでも目を輝かせて取り組めるようになります。

たとえば、「あ」という文字について学ぶとします。ノートに「あ」という字を書きながら「これが『あ』という字だよ。さあ、書いてごらん」と鉛筆を渡して教え込もうとすると、子どもは文字を覚えることに苦痛を感じます。

逆に、「好きだ、学びたい」と判断すれば、子どもは強制しなくても自分からやろうとします。理屈ではなく、好きか嫌いかです。

つまり、子どもに面白くないと思われる教え方をしてしまうと、そのこと自体を嫌いにしてしまい、より習得が難しくなってしまうのです。一方、子どもがもっと学びたいと思えるようなアプローチができれば、いつのまにかスムーズに習得できてしまいます。

子どものやる気を引き出すポイントは?

子どものやる気を引き出すポイントは、さまざまな遊びの要素を取り入れてみることです。すると遊んでいるうちに、自然と身についていきます。

ひらがなを使って魚釣りゲームのような遊びをしてみると、子どもたちは身を乗り出してこの「ひらがな釣り」という遊びに夢中になります。その最中に、「あ」が釣れたら大人が「『あ』が釣れたね。これは『あ』だね」というように「あ」という音をたくさん聞かせるようにします。すると「あ」という文字の形と、「あ」という音声が結びついて、これは「あ」という音を表す文字なのだ、ということをいつの間にか学んでいくのです。

子どもたちは同じ遊びばかりではすぐに飽きてしまいます。魚釣りの次はパズルというように、手を替え品を替え、ひらがなに触れさせます。ひらがなの書かれたパズルを使って遊ぶときにも、同じです。パズルに書かれたひらがなを見ながら、なるべくその文字の音を聞かせるように話しかけます。

注目のセミナー情報

【資産運用】5月8日(水)開催

米国株式投資に新たな選択肢

知られざる有望企業の発掘機会が多数存在

「USマイクロキャップ株式ファンド」の魅力

【国内不動産】5月16日(木)開催

東京23区×新築×RC造のデザイナーズマンションで

〈5.5%超の利回り・1億円超の売却益〉を実現

物件開発のプロが伝授する「土地選び」の極意