地方創生2.0と官民連携

石破内閣の重要政策である「地方創生2.0」※1は、国内人口減少を前提とし、「楽しく、安心・安全に暮らせる持続可能な社会」を目指している。特にその要点として、各地域が固有の社会課題に対応することによる、官民連携を通じた投資拡大や関係人口の増加による経済・社会改革の推進が掲げられている。

官民連携を民間セクターの視点で見ると、日本経済団体連合会(経団連)は、その企業行動憲章で「イノベーションを通じた持続可能な経済成長と社会課題の解決」の方針を掲げており、個別企業でもサステナビリティに関する経営方針と企業理念との関連付けが進められている。特に2020年以降は、SX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)※2の方針に沿って、経済的利益と社会的利益の両立を目指す「共有価値(Creating Shared Value, CSV)」創出が重視されるようになっている。

こうした中で、公益社団法人日本マーケティング協会は2024年1月にマーケティングの定義を34年ぶりに刷新し、マーケティング活動の持続可能性に対する関与を強化することを表明した。本稿では、この定義を分析し、地方創生や官民連携における民間企業の役割、社会との価値共創の在り方について考察する。

※2 経済産業省は、2021年5月に「サステナブルな企業価値創造のための長期経営・長期投資に資する対話研究会(SX研究会)」を発足させ、2022年8月に「伊藤レポート3.0(SX版伊藤レポート)」「価値協創ガイダンス2.0」を公表した。

官民連携の重要性

2024年12月、石破内閣の重要政策である「地方創生2.0」の基本的な考え方として、「楽しく、安心・安全に暮らせる持続可能な社会の実現」というビジョンが示された。従来の地方創生政策と比べて強調されているのは、人口減少を当面の前提としている点と、産官学をはじめとするマルチステークホルダーによる関係人口増加を進めながら、若者や女性の視点を踏まえた地域再生を目指す方向性である。

地方経済の活性化では、地域固有の資源活用や、新たに地域と関わる人々が、単なる観光訪問や居住にとどまらず、地域課題の解決や価値創造に貢献する「関係人口の増加」が求められる。

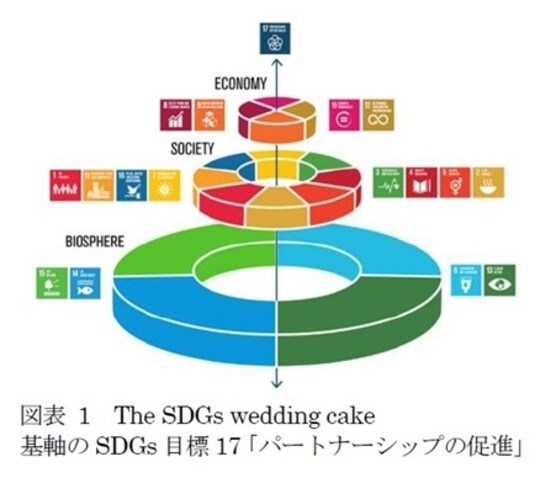

サステナビリティの視点では、SDGs目標17のターゲット※3として「多様なステークホルダー間のパートナーシップの促進」が掲げられており、経済・社会・環境それぞれの基軸として、政府や地方自治体と、企業、市民社会、学術機関などが協力し、SDGs目標の達成に向けて知識や資源を共有することが推奨されている。

特に、地方創生SDGsでは、地方自治体がコーディネーターとして、民間セクターの多様な主体と連携しながら、自らを起点としたエコシステムを形成した上で、官民連携による事業を通して、地域課題の解決を図ることが求められている※4。

※4 村上凜人, 川久保俊, 村上周三, 若林凌雅, & 山本倖大. (2021). 地方創生SDGsローカル指標の特性把握及び自治体の取組・成果評価. 日本建築学会関東支部研究報告集, 91, 157-160.