要介護認定がない場合は寄与分がもらえない?

寄与分が認められるためには、被相続人が病気・老化で療養看護を必要とする状態でなければいけません。健康的な被相続人の世話をしても、寄与分は認められないので注意しましょう。

寄与分が認められる目安は「要介護2」以上の状態と言われています。要介護2は主に次のような状態の要介護者が該当します。

・歩行や起き上がりが自分一人でできない場合が多い

・食事、着替えは自分で行うのがやや難しい

・排泄は一部援助が必要

被相続人が要介護認定を受けなければ、必ずしも寄与分が認められないわけではありません。ただし、少なくとも要介護2以上に相当する状態であるという立証は必要となります。

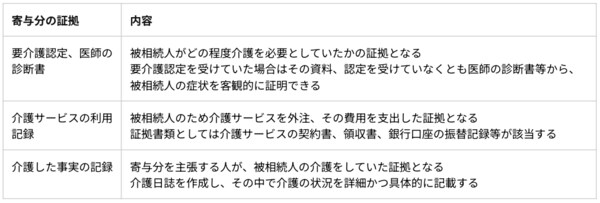

療養看護型の寄与分の主張にはどんな証拠が必要?

介護の寄与分を主張するために必要な証拠は、主に下の表2にある3つがあげられます。

療養看護型の寄与分の計算方法……相場はどれくらい?

療養看護型の寄与分の計算には「報酬相当額」「日数」「裁量割合(裁判所が裁量で判断する割合)」を考慮します。計算式は次の通りです。

報酬相当額(日当)×日数×裁量割合

報酬相当額(日当)は基本的に介護保険の介護報酬基準を参考として計算します。日当の相場は6,000円〜9,000円程度です。

裁量割合は法定相続人による介護か、そうでない者(法定相続人以外の人)による介護かにより、報酬額を調整する配慮から、寄与分の算定で利用されます。裁量割合は概ね0.5〜0.8程度です。

例えば被相続人の配偶者が介護しているなら扶養義務は当然とされ、裁量割合は低く判断される可能性もあるのです。

次のケースを取り上げ、寄与分を計算してみます。

【事例】被相続人の配偶者が2年間(730日)にわたり、被相続人を毎日介護した。裁判所はこの2年間に特別の寄与があり、報酬相当額7,000円、裁量割合は0.5を相当とした。

報酬相当額7,000円×730日×裁量割合0.5=255万5,000円

被相続人の配偶者の寄与分は255万円となります。