「通貨に対する信用」で変わる通貨の価値

ハイパーインフレの事例を見ていると、もう一つのインフレの特徴に気が付きます。それは、通貨の発行量が増大するとともに、通貨の価値が落ちていくことです。通貨の価値が落ちるとは、通貨の信用がなくなることです。

実際問題として、たった一日で物価が倍になる、つまり価値が半分になるような通貨を手元に持っておきたいと思うでしょうか。誰もそうは思わないはずです。

すぐに価値が落ちてしまうものであれば、使えるうちにさっさと使って手放してしまいたいと考えるのが当然です。ハイパーインフレが進行中の通貨は、トランプのババ抜きにおけるババ(ジョーカー)であり、腐りやすい生鮮食品のようなものです。

こうして、誰も欲しがらないような通貨は、その価値がどんどん落ちて、ますますインフレが進行していきます。行き着く先は、ジンバブエ・ドル紙幣のようなただの紙屑でしょう。

お金の価値とは、いつでも誰にでも受け取ってもらえるという交換価値であって、硬貨や紙幣そのものには本質的な価値はないからです。

円安による「輸出競争力」の復活を目指す日本政府

ここで思考実験をしてみましょう。現在、各国はそれぞれ通貨の発行権を持っています。そこで、例えば日本政府が橋や道路をどんどんつくりたいとして、お金を大量に印刷して使ったとします。

最初はまるで打ち出の小槌のように使えたのですが、供給を増やして、市中に出回る通貨の量を拡大させているのですから、そのうち需要と供給の関係からインフレが起こります。みんながお金を持ってどんどん買い物をすると、モノが不足して価格が上がってしまうからです。

そうなると、次には通貨の価値が下がっていきます。それまで、例えばアメリカではiPhoneが1台500ドルで、日本では1台5万円で買えたとします。為替レートが1ドル=100円だとすると、アメリカと日本のiPhoneの価格は同一になります。

しかし、日本でインフレが進行したために1台あたりの価格が10万円になったとしましょう。為替レートが同一のままなら、日本でiPhoneを1台買う価格で、アメリカでは2台のiPhoneが買えることになります。

10万円は1000ドルですから、1台500ドルのiPhoneが2台買えるのです。そうなると、必ずアメリカでiPhoneを買ってきて、それを日本で売って儲けようと考える人が出てきます。市場経済とはそういうものだからです。

ところが、現実はそうはうまくいきません。日本でインフレが進行するということは、通貨の価値が下がることを意味するので、日本円をアメリカ・ドルに替える人が続出します。

つまり円がどんどん売られてドルが買われるので、円安が進行します。結局1ドル=200円くらいの円安に落ちつくので、アメリカと日本とのiPhoneの価格差はなくなってしまいます。

ここから分かるように、円安とは日本円という通貨の価値が低くなることを意味します。それまで100円で1ドルと交換できていたものが、200円払わなければ1ドルと交換してもらえなくなったのですから、円が安くなった状態といえるでしょう。

円という通貨に信用がなくなり、みんなが円を売って他の通貨に替え始めると円安が進行します。

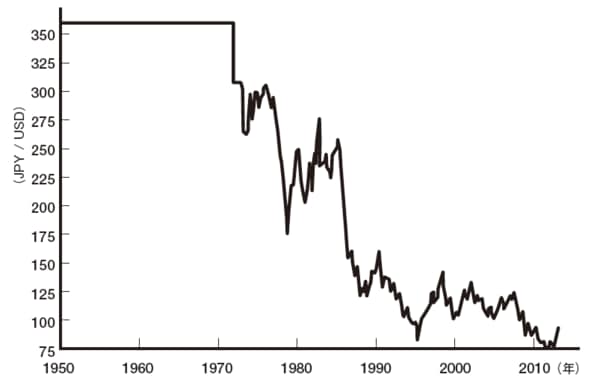

[図表]戦後の円ドル為替相場推移

逆に、円高とは円の価値が高くなることです。1ドル=100円だったものが、1ドル=50円になると、円高が進行したといいます。同じ100円でも、以前は1ドルとしか交換してもらえなかったのに、1ドル=50円になれば、100円が2ドルと交換してもらえるようになるからです。

多くの人が他の通貨よりも日本円を持ちたがって交換すると、円高が進行します。円高とは円の価値が高くなることで、自国通貨の価値が高まることは本来、歓迎すべきことなのです。

しかし、日本のメディアではいつも円高が忌避され、円安が歓迎されています。なぜならば円高になると日本からの輸出品の価格も高くなってしまうために、海外で日本製品が売れなくなるといわれているからです。

かつて日本は自動車や家電製品などの輸出産業が盛んで、貿易黒字を積み上げていました。しかし、あまりにも円高が進行したために、日本からの輸出品の価格が高止まりして売れなくなってしまいました。

例えば、かつてのように1ドル=150円の時代であれば150万円の車を現地価格1万ドルで売ることができます。しかし、1ドル=75円の円高になってしまえば、150万円の車の現地価格が2万ドルになってしまいます。いくら性能がよくても、価格が2倍になってしまえば、なかなか買ってはもらえません。

一方、円安になれば、日本からの輸出品の現地価格も安くなります。そうすれば中国や韓国の製品と比べても価格競争力ができて、再び売れるようになるだろうと考えられているわけです。

日本政府がインフレ目標を設定し、日本円の価値を落として円安を進行させようとしている理由の一つには、輸出競争力を復活させようとのもくろみもあるわけです。