気候変動問題への関心が高まるなか、台風や豪雨の被害が相次いでいます。しかし年間を通じた降水量で捉えたとき、どう評価できるのでしょうか。ニッセイ基礎研究所 篠原拓也氏の解説です。

1―はじめに

気候変動問題への注目度が高まりつつある。毎年、全国のあちこちで、台風や線状降水帯などによる豪雨が発生し、河川の氾濫や土砂災害が引き起こされている。堤防が決壊して、住宅地や田畑などの生活空間が浸水してしまった様子が、テレビのニュース等で報じられることも多い。

しかし、時折集中豪雨に見舞われたとしても、年間を通じた降水量が変化するとは言い切れない。それでは、気候変動が降水に与える影響は、どのようなものと捉えたらよいだろうか。

本稿では、近年の降水の状況について、データ等を見ながらまとめてみることとしたい。

2―日本の降水の推移

まず、日本の様子から見ていこう。

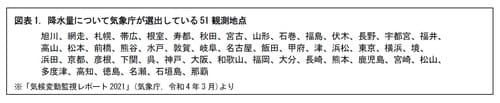

1.51地点の観測データをもとに降水の推移を把握

降水に限らず、気象データを扱うときには、どの観測地点のデータを参照するかが重要となる。日本全体の状況を見る場合には、北海道から九州・沖縄まで、全国をまんべんなく取り上げる必要がある。気象庁では、観測データの均質性が長期間継続している51観測地点を選出している。この51地点をもとに見ていくこととする。

2.降水量には大きな変化の傾向は見られない

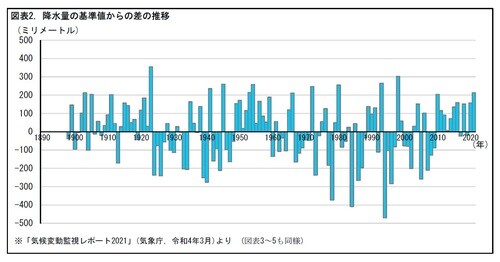

これらの地点について、過去からの降水の推移を見ていく。気象庁は、降水量の基準値を1991~2020年の30年の平均値とした上で、地点ごとに各年の降水量と基準値の差をとり、それを51地点で平均したデータを公表している。それを棒グラフにすると、次の通りとなる。基準値よりも降水量が多かった年は上側、少なかった年は下側に棒グラフが伸びている。

過去120年以上もの推移によれば、降水量には年ごとの変動はあるものの、大きな変化の傾向は見られないことがわかる。ただし、2010年代以降は、基準値よりも多雨の年が続いている。2021年は1898年の統計開始以来、10番目に降水量が多い年となっている。

3.多雨や乾燥といった極端な降水の頻度は増加傾向にある

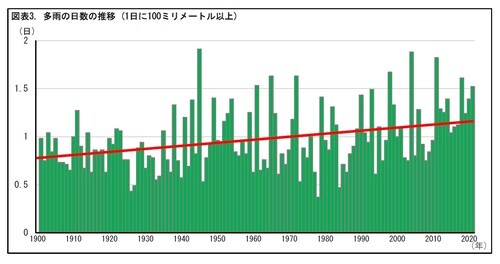

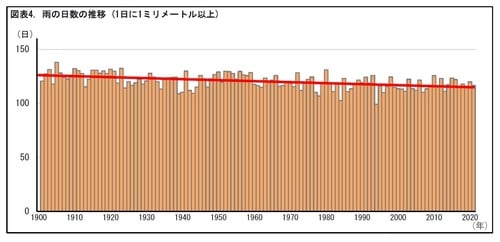

年間の降水量には大きな変化が見られない一方で、最近、豪雨の発生が増えているのではと感じられる。そこで次に、極端な降水について見ていく。1日に100ミリメートル以上の降水があった日を多雨、1日に1ミリメートル以上の降水があった日を雨の日として、それぞれの日数の推移をみる。これらの日数の、51地点の平均のデータが気象庁から公表されている。棒グラフで表示すると、次の通りとなる(赤線は、線形近似を行った直線)。

1日100ミリメートル以上の日数は増加傾向、1ミリメートル以上の日数は緩やかな低下傾向となっている。多雨の日が増える一方で、雨の日自体は減っている。その分、降水のない(正確には雨量が1日1ミリメートル未満)の日が増えていることとなる。つまり、降水量は変化していないが、多雨や乾燥といった極端な降水の頻度は増加傾向にあると見ることができる。

※本記事記載のデータは各種の情報源からニッセイ基礎研究所が入手・加工したものであり、その正確性と安全性を保証するものではありません。また、本記事は情報提供が目的であり、記載の意見や予測は、いかなる契約の締結や解約を勧誘するものではありません。

※本記事は、ニッセイ基礎研究所が2022年11月15日に公開したレポートを転載したものです。

【参考資料】

“Climate Change 2021 : The Physical Science Basis – Summary for Policymakers”(IPCC AR6 WG1)

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/

「IPCC AR6 WG1報告書 政策決定者向け要約(SPM)暫定訳(2022年5月12日版)」(気象庁)

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/ipcc/ar6/index.html

“Climate Change 2013 : The Physical Science Basis – Summary for Policymakers”(IPCC AR5 WG1)

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/

“Climate Change 2022 : Impacts, Adaptation and Vulnerability – Summary for Policymakers”(IPCC AR6 WG2)

https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-ii/

「気候変動監視レポート2021」(気象庁, 令和4年3月)

https://www.jma.go.jp/jma/press/2203/29a/ccmr2021.html

「一般気象学〔第2版補訂版〕」小倉義光著(東京大学出版会, 2016年)

「絵でわかる地球温暖化」渡部雅浩著(講談社, 2018年)

「雨が降る仕組み」(仙台管区気象台)

https://www.jma-net.go.jp/sendai/knowledge/kyouiku/yoho/ame.pdf

「雨のメカニズム」(“リカのマメ知識”ホームページ, 教育出版, 2002年)

https://www.kyoiku-shuppan.co.jp/docs/pages/rika/rika_s/column/bean/rain.html

「異常気象、世界の干ばつ被害1.8兆円 発電・食糧に打撃」(日本経済新聞, 2022年9月5日)

「富める者はますます富み、貧しき者はますます貧しくなる」(《おぐらおさむ(巨椋修)の不登校・ひきこもり・ニートを考える》(巨椋修通信ホームページ), 2012年11月16日記事)

https://fhn.hatenablog.com/entry/20121116/1353000374