【関連記事】高学歴でも「仕事ができない社員」に共通する、意外な口癖

「生産性を高める人事」に活用できるデータの例

日本企業の人事に必要とされているのは、経験と勘に基づいた支援でなく、データに基づいた科学的な支援です。

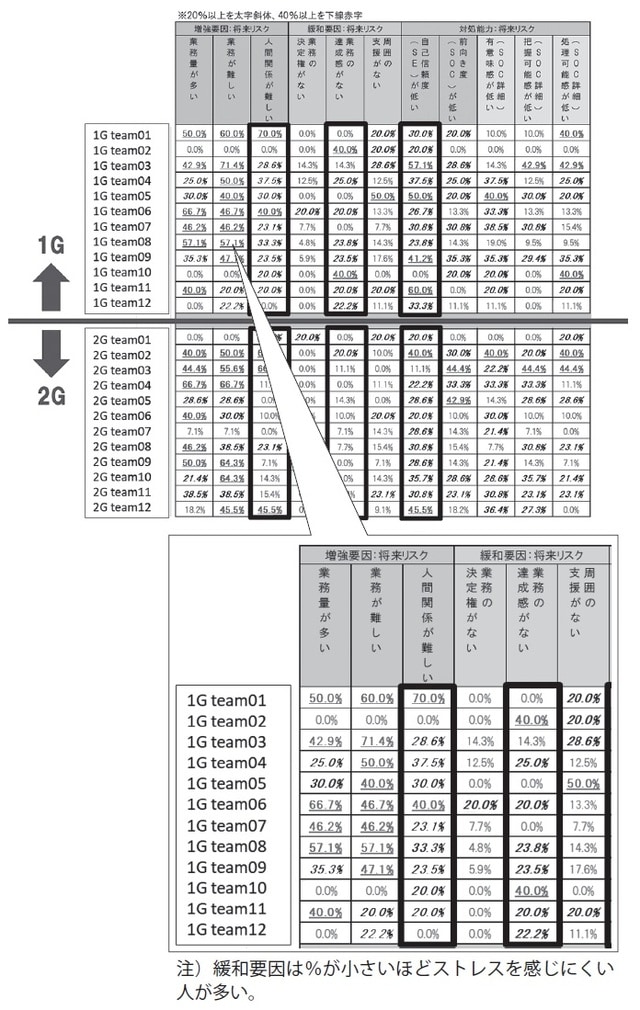

データを人事に活用することについてイメージしてもらうため、ストレスチェッカーから得られたデータの活用例を示します。図表は、ストレスチェックの結果、2つの製造グループを対象に、それぞれのメンバーが今後メンタル疾患になるリスクがどれだけあるのか、その原因は何かを分析するためのものです。

図表には「増強要因」「緩和要因」「対処能力」の3つがあります。1つ目の「増強要因」は、ストレスを強める要因、いわゆるマイナスの要素で、こちらが強いとうつ傾向になりやすくなります。2つ目の「緩和要因」はプラスの要素で、こちらが強いとストレスを感じにくく頑張ることができます。例えば、増強要因が強く、緩和要因が弱い場合、メンタル疾患で休職や離職する人が多く出る傾向があります。

一方、増強要因と緩和要因の両方が強い場合、マイナス要因も強いですが、実は多少辛くても頑張れる「活性化」された職場になります。仕事は大変ですが、やりがいのある職場ということです。ストレスはないほうがよいのではなく、適度にありつつ、それを緩和する要因も同時に存在することで、活気とやりがいのある職場に生まれ変わるのです。

3つ目の「対処能力」は、ストレスに対処するための能力のことです。これらは、パフォーマンスを測定する指標でもあります。パフォーマンスすなわち業務遂行能力が高い人は、遂行能力を維持する感覚が優れているため、結果的にストレスに対処することも上手なのです。

両グループとも「業務の多さ、難しさ」は同等だが…

2つのグループの増強要因を比較すると、「業務量が多い」と感じている人や「業務が難しい」と感じている人はだいたい同じ割合になっています。実際、両グループは、ブランドは違うものの同じような機能・構造をもつ製品を作っています。

ところが「人間関係が難しい」を見ると、明らかな違いがあります。

グループ1のほとんどのチームで20%以上の人が「人間関係が難しい」と答えているのに対して、グループ2では半分以下のチームしか当てはまりません。

緩和要因は、「業務の決定権がない」と感じている人や「周囲の支援がない」と感じている人が、どちらもそれほどいません。これは、やらされ感や孤立感を感じている人が少ないということです。ですが「業務の達成感がない」という項目に関しては、その差がはっきりしています。グループ2で達成感がないと感じる人が20%以上を占めているのは12チーム中わずか1チームですが、グループ1では12チーム中8チームもあります。

つまりグループ1では、増強要因がすべての項目で悪く、緩和要因は1項目(達成感)が悪くなっています。グループ2では増強要因すべての項目のうち2つが悪く、緩和要因はすべての項目で割合が低く良い結果です。増強要因が強くストレスフルで、緩和要因の働きが弱い職場(グループ1)はメンタル疾患になりやすいといえます。

また、パフォーマンスを示す対処能力を比較すると、「自己信頼度(SE)が低い」では両グループとも20%を超えていますが、グループ1ではパフォーマンスが落ちた人が40%以上を占めている危険なチームが4つもあります。自己信頼度は、自分の能力を信じる力です。分かりやすくいえば、「自分は仕事ができると思っている」ということです。

どちらのグループも業務量が多く、業務が難しいと感じる人も多い状態が長く続いているため、自己信頼度が低くなる傾向にあるのですが、同じような条件でも緩和要因が悪くパフォーマンスの落ち込み度合いが高いグループ1のほうが、メンタル疾患になるリスクが高いということが、このデータから分かります。

「グループ長のパフォーマンス性」に決定的な違い

グループ1とグループ2では、同じような業務をしており、同じように忙しく、同じように難しい仕事をしています。私たちはその2つのグループの違いを明確にするため、まずそれぞれのチームリーダーについて分析しましたが、はっきりした違いは認められませんでした。次にグループ長を比較したところ、グループ1のグループ長よりもグループ2のグループ長のほうがハイパフォーマーだということが分かったのです。これはデータから明確に区別がつきました。

その違いは、グループ長のキャラクターにも表れていました。グループ2のグループ長は、親分肌で人望があり、ストレスフルな職場環境であっても部下が感じるストレスを抑えつつ、やりがいを感じさせるマネジメント上手のハイパフォーマーでした。

勘と経験頼みの「根拠なき人事」で生産性が低下

グループ長がハイパフォーマーであれば、その職場は活性化される傾向がありますし、ローパフォーマーであれば、その職場は活気がない傾向があることが分かっています。

しかし、従来の日本の人事では、パフォーマンスのデータに基づいて、グループ長を選抜するといったことは行われません。この会社でも前任者の推挙といった、まさに勘と経験に基づく根拠によってグループ長が決められてきました。

おそらく日本中でこのような人事が行われていると思われます。根拠のない人事でその地位についたグループ長が、メンバーを苦しめています。なかには自分がリーダーにふさわしくないという自覚から、大きなストレスを抱え、達成感のない毎日を送っているリーダーもいます。勘と根拠に基づく人事がグループ長やメンバーといった立場と関係なく、多くの人を苦しめているわけです。

このようなことを1日も早くやめ、あらゆる企業が人材のパフォーマンスを高めていく施策を採らないと、日本経済はますます弱くなっていくと思います。

梅本 哲

株式会社医療産業研究所 代表取締役

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】