リーマンショックに学んだ定量保全から兆候保全

「リーマン・ショックの前まで、現場はイケイケどんどんだった。危機感がなかった。危機感がなかったから、危機管理なんて考えていなかった。だから、僕はリーマン・ショックの時の教訓はちゃんと残しておかなきゃならないと思っている。耳に痛い話を語るのが僕の仕事だから。

リーマン・ショックの前の危機といえば阪神大震災でしょう。震災のあった1995年からリーマン・ショックまでは10年以上も時間が空いていたから、危機を知らない社員が増えていた。それもまた問題だった」

当時、河合満は61歳。理事兼本社工場の工場長だった。

とにかく売り上げは伸びる一方だったから、多少、利益率が悪くなってもそれを指摘する人間はいなかった。また、河合が会議で指摘しても、その声はかき消された。

河合は言う。

「急成長している時に、危機の種は蒔かれていたんだ。そして、赤字になって、みんなパニックになった。対処といえばとにかく出金(でがね)を抑えること、それと止められるラインを止めることだった。

業績は急回復した。だが、黒字になったからといって、危機管理に成功したわけではない」

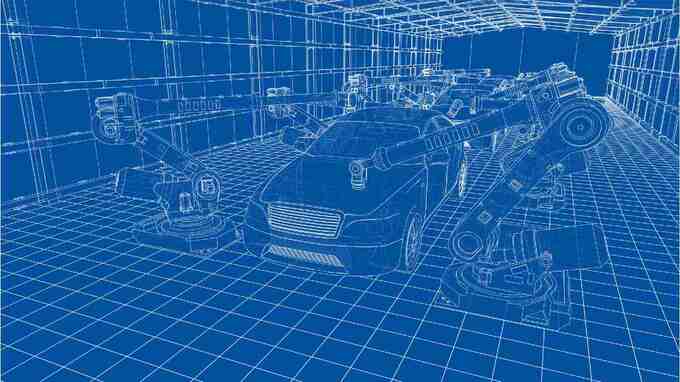

なぜかといえば、それは急回復させるために、設備と機械の計画保全を先送りしたからだった。計画保全とは壊れていない機械、寿命が来たわけではない設備を先々のことを考えて定期的にオーバーホールすることだ。

本来はそこまでやらなくてもいいことだけれど、トヨタの現場では高い可動率を維持するために外注保全費にも定期的に予算を使っていた。ところが、リーマン・ショックの時は繰り延べたのである。

「あの時は、計画保全を先延ばしにした。だがリーマン・ショックから3年経った時、設備、機械の修理が増えた。しかも、突発で症状が出たから、専門家に突貫で直してもらうことになる。そうなると、修理費も高くつく。設備、機械はちょっと摩耗した時に変えればいいんだ。その方がかえって安い。だが、いい勉強になった。以後、我々は設備、機械の修理を先延ばししたことはない。

ただし、その後、うちは定量保全から兆候保全に変わってきている。定量とは生産量に応じて、生産量が多い時期には1か月に1回、少ない時期には2か月に1回などと、期限を決めてやること。これが定量保全。だが、リーマン・ショックの後の大修理からは兆候管理にして、故障する兆候が見えたものから順次、直したり、交換したりすることにした。さまざまなところにセンサーをつけたんです。

『電圧がちょっと高めに出てきた、どこかが摩耗して負荷がかかっているんだな。じゃあ、早めに換えよう』。

時期を待たずに故障の兆候が出たら換える。すると大修理が少なくなる。ただ、兆候を知るためにセンサーをつけるポイントが問題だ。どこでもいいわけじゃない。匠の保全マンが、ここだという場所に取り付けないとセンサーの役割を果たさない。リーマン・ショックは危機管理で成功ではなかった。だが、いろいろ教えてもらった。

あの時の反省として、今回の新型コロナ危機では『修理の金はケチるな』と社長も番頭も言ってくれた。現場にしてみればありがたい話ですよ」

野地秩嘉

ノンフィクション作家