超高齢化社会となった日本。認知症対策のほか、遺言書では定められない部分までもきめ細かくカバーできるとして「家族信託」が注目を集めています。どのようなことができるのか、具体的な事例を用いて活用法を解説するとともに、仕組みをわかりやすく整理していきます。今回は、障害のある子の生活支援について見ていきます。※本記事は、『税理士が提案できる家族信託 検討・設計・運営の基礎実務』(税務経理協会)より抜粋・再編集したものです。

\1月10日(土)-12日(月)限定配信/

税務調査を録音することはできるか?

相続税の「税務調査」の実態と対処方法

親亡き後、障害のある子の暮らしを守るには?

家族信託は、家族内での財産の引継ぎにおける以下のような場面で活用されています。

□ 自分自身が高齢となり不動産の管理が難しくなったので、管理を任せたい。

□ 自分が認知症などの理由で自らの意思の行使で財産の管理ができないようになったら不動産の管理をする人がいなくなる。

□ 自分が亡くなった後、妻は不動産の管理ができないため、今から管理を誰かに任せたい。

□ 子どもが浪費家であったり病気等の理由で財産管理が難しい。自分が亡くなった後に子供の生活が心配なので財産を誰かに任せたい。

□ ある特定の財産を、相続人の長男に渡して守ってもらいたい。

□ 不動産の相続で、相続人が共有することを防ぎたい。

□ 代々承継してきた財産を、血のつながった親族に承継させたい。

□ 高齢となり株式を持っていても、議決権の行使ができなくなると会社が動かなくなる。

□ 後継者に株式を渡したいが、まだ若いのでもうしばらくの間、議決権は自身でもっていたい。

□ 血のつながった親族で株式を承継していきたい。

障害を持つ子の、親亡き後の支援として利用するケース

両親が元気なうちは自分たちで管理できる財産でも、高齢になると管理ができなくなります。そこで、元気なうちは障害者の子の面倒はみるものの、財産管理ができなくなった時には次世代の家族に財産管理を委託して、障害者の子が安心して生活できるような環境を作ります。

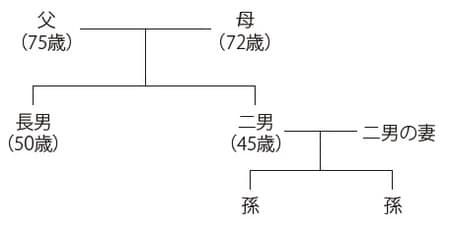

【1】家族構成

○相談者は父で都内に賃貸アパートを2棟保有している。

○2人の子供のうち長男が重い障害を持っている。

○長男は今後も施設で生活することになると考えている。

○長男が自分で財産管理することができないことを心配している。

○相談者が所有する財産のうちどの財産を相続させるのがよいのか悩んでいる。

○次男家族は父と母と別に住まいを持って生活をしている。

【2】父の財産内容

(1)資産

①不動産:土地と賃貸アパートA 約1億円

土地と賃貸アパートB 約1億円

自宅(築15年)約5,000万円

②預金 :銀行預金2,000万円

③その他:生命保険金 終身保険3,000万円

(2)債務

銀行借入金 :1億円

預かり保証金:500万円

【3】相談内容

賃貸アパートは2棟とあり、それぞれ築年数は異なっていますが、一括借り上げ契約を締結しています。相談者、妻ともに健康であり認識力もまったく問題ありません。障害を持つ長男の今後の生活基盤が心配なので、将来も不動産収入から生活費を捻出して欲しいと希望しています。

注目の執筆者の書下ろし!記事連動企画

【地主の資産防衛戦略】

「収益は地主本人に」「土地は子へ」渡す仕組み…

権利の異なる2つの受益権をもつ「受益権複層化信託」の活用術

>>>2026年1月8日(木)配信

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!

>>カメハメハ倶楽部<<

税理士法人おおたか 特別顧問

税理士・公認会計士

大手監査法人を経て、平成元年に成田公認会計士事務所、平成23年に税理士法人おおたかを設立。事業承継をはじめ、株式公開や公益法人サポートなど、手掛ける業務は幅広い。著書『事業承継・自社株対策の実践と手法』『新事業承継税制ハンドブック』『Q&A事業承継・自社株対策の実践と手法』等多数。JP税務戦略研究会顧問。

税理士法人おおたか

東京都中央区日本橋馬喰町1-1-2 ゼニットビル6F

TEL:03-5640-6450

HP:http://www.ootaka.or.jp/

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載認知症対策&資産承継の最適解がわかる「家族信託」活用術

一般社団法人民事信託活用支援機構 理事

株式会社継志舎 代表取締役

外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て、本機構の立ち上げに参画。金融機関での経験を活かし、企業オーナー等の資産承継対策の信託実務を取り組む。会計事務所と連携した企業オーナーや資産家への金融サービスの提供業務にも経験が豊富である。著書に『信託を活用した ケース別 相続・贈与・事業承継対策』(共著・日本法令)『「危ない」民事信託の見分け方』(共著・日本法令)がある。

株式会社継志舎

東京都中央区日本橋兜町11-10 兜町中央ビル402

TEL:03(5542)1233

HP:http://keishisha.com/

著者登壇セミナー:https://kamehameha.jp/speakerslist?speakersid=153

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載認知症対策&資産承継の最適解がわかる「家族信託」活用術