「そろそろガスの本社に戻すと言っていたぞ」

もう三月も半ばというのに、駅前のビルの谷間を乾いた風がひゅうっと吹き抜ける。まだ、肌をひやりとさせる冷たい風だった。

「遠州(えんしゅう)のからっ風だな」

涼太(りょうた)は、呟きながら駅に向かう親子の後ろ姿に頭を下げた。

「ありがとうございました」

隣では、オレンジ色の店の幟(のぼり)がパタパタと風にはためいている。よく見ると白抜きのゴシック文字で『住まいのことなら、本瓦斯(ガス)不動産』と書いてある。

そろそろ昼過ぎだが、今日初めての成約である。

東京から学生用のアパートを借りにきた母と息子が駅に向かい角を曲がったのを目にすると、涼太は、隣でまだ頭を下げている酒井店長の方を向いて、

「お疲れ様でした」

と声をかけた。

『学生用アパート斡旋』の看板を立てた、この駅前の店には、この時期、飛び込みでお客が入ってくれる。一DKでは、家賃見合いの報酬は少ないが、やはり成約は嬉しい。

「じゃ、鰻でも食べに行くか。奢ってやるよ」

いつもは牛丼かカレーで割り勘なのに、今日の酒井店長は、やけに気前がいい。少しゴマ塩になりかけている短く刈った頭は、日焼けした中年顔に妙にマッチして、凛々しく見える。

「あれ、今日は何かあるんですか?」

「まあね」

軽く話題をそらすと、店長は、さっさと駅ビルの端っこにある馴染(なじ)みの鰻屋に足を向けた。

浜松は、鰻の養殖で有名だが、当地の鰻の焼き方は関東風と関西風が混在している。酒井店長の行きつけの店は、関西風でこってりとしたタレで、ぱりっと歯ごたえがある鰻を出す。もともと涼太は、関東風の柔らかくふっくらと焼いた鰻が好きだったが、酒井店長に毎日昼ご飯をお付き合いしたお蔭で、鰻の好みもすっかり感化されてしまった。

「お前、もう、うちの店にきて三年だよね」

「ええ、そうなります」

鰻が焼きあがるまで時間がかかるせいか、手持ち無沙汰の酒井店長が急に改まった様子で話しだした。

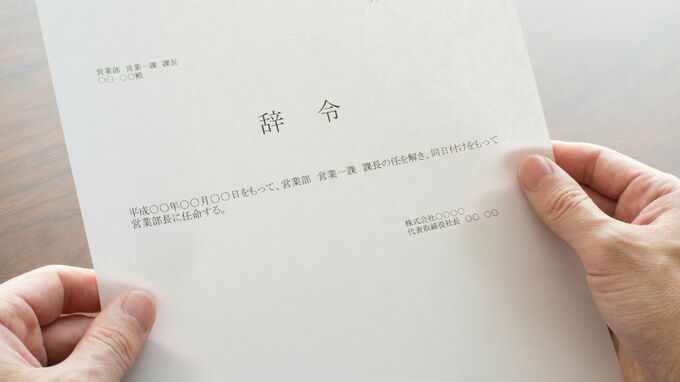

「昨日、不動産の本店から電話があって、そろそろガスの本社に戻すと言っていたぞ」

「え、それって異動の内示ですか?」

「まあね。四月一日付けだから、あと二週間ちょっとだ。今日あたり人事から電話が入るかもな」

ふううん、と頷いて、ちょっと嬉しいけど、やっぱり不安だな、と自分で胸のうちを確かめた。

「人事の川崎だけど、佐々木涼太君かな?」

佐々木涼太が静岡県浜松市に本社を置く本州瓦斯に入ったのは、今から四年前である。本州瓦斯は、地元では「本瓦斯(ほんガス)」と呼ばれ親しまれている。三月に大きな地震と津波が東北地方を襲った年の入社で、ひどく落ち着かない入社式だったのを覚えている。同期は二十人あまりと、社員五百人の会社にしては多く採用した年だったが、導入研修もそこそこに、郊外のガス販売の営業店に配属となり、お客さん回りを一から学んだ。

あっという間に一年経って、次に配属されたのが、グループ会社の本州瓦斯不動産の浜松駅前支店である。駅前支店というと聞こえはいいが、駅前のデパートの裏にあるペンシルビル(鉛筆の形をした細長い建物)の一階と二階を間借りした小さい店だ。一階は応接フロア、二階は事務フロアと称しているが、応接フロアもお客さんが三組も入れば、いっぱいになる。涼太のほかには、酒井店長と二人のアルバイト事務員の計四人で切り盛りしていた。

午後の仕事を始めると、この日は、ひっきりなしに親子連れが訪れて、涼太の運転する車で浜松の山の手にある大学周辺のアパートを物色していった。夕方六時近くに最後のお客さんを見送ると、涼太は、どっと疲れを感じた。駅に向かって歩く母親の黒いコートと並んだ息子のモスグリーンのダウンジャケットの背中を見て、突然かつての自分の姿を思い出した。

自分も八年ほど前に、東京の私鉄沿線の駅前の不動産屋を母親と訪ねた。都心の私立大学への入学を決めて、最寄りの地下鉄駅に乗り入れている私鉄の駅の一つに降り立った。これから広い都会に住むのだというワクワクする期待と僅かばかりの緊張感を今でも思い出す。当時は、都心の地理などまったく不案内で、不動産屋に進められるまま、駅近くのパチンコ屋の向かいにある古びたアパートの二階に住むことを決めた。

その四年後、就職活動は、東京の大手商社や銀行を中心に回ったのだが、いい線まで行ったものの、最終面接で内定の通知はもらえなかった。そもそも就職氷河期だったし、友達と情報交換したら、彼らとは就職に関する情報量が違った。

集団面接で頻出する入社志望動機や大学時代に熱心に取り組んだことといった話題はもちろん、ありきたりの日常会話でも、彼らは自分をアピールする周到な準備ができていた。

「四年間、東京で過ごしたものの、結局、自分は田舎者だったということか。つまるところ、縁がなかった」

と自分を納得させて、地元の浜松の企業を受けて、本州瓦斯に拾ってもらった。帰ってきた息子を迎える両親は喜んだが、何か物足りなさが残り、それが自分の胸のうちに沈殿物となって溜まっているのを感じて今日まできている。

内定者の集まりで教えてもらったが、本州瓦斯というのは、明治・大正時代に創業した浜松を主な供給エリアとする遠州瓦斯と静岡の西側から焼津・藤枝あたりを地盤としていた駿州(すんしゅう)瓦斯などいくつかの中小ガス会社が大同合併してできた会社で、遠州と駿州を足したから本州となったらしい。なんで静岡県の西半分のガス会社が、いきなり『本州』という格段に立派な名前を付けられたのかよくわからない。もっとも、やはり戦時中に大同合併でできた東海中部から関西に跨る電力会社が本州電力と称したから、それにあやかったという説もあった。

学生の後ろ姿にデジャヴ(既視感)を見たせいか、一抹の懐かしさと寂しさを抱えて涼太が席に戻ると電話が鳴った。

「人事の川崎だけど、佐々木涼太君かな?」

ああ、来た。

少し上ずった声で、はいと答えると、

「四月一日付けで、本社の関連事業部に異動を命じます。グループ会社の面倒をみる仕事だ。よろしく」

事務的な口調のまま、あっという間に電話は切れた。

急いで後ろに控える酒井店長に人事から電話があったと報告した。

「面倒をみるって言われたの? ま、言いかえれば、手助けするってことだけどね」

店長は、屈託なく笑って言った。

「だって、うちもそうだけど、どの関連会社だって、人をくれ、金をくれ、資材をくれって、みんな関連事業部に泣きついてくるからね。若くて一番言いやすいやつに言うから、涼太、お前、格好の標的だぜ」

店長は笑いながら、送別会の日取りを確かめようと手帳をめくりだした。

酒井店長は、市内では最も羽振りのよい不動産会社から請われて転職してきた腕利きの営業マンである。すぐに実績をあげて、だいぶ以前からこの駅前支店ともう一つ、鍛冶町(かじまち)という繁華街の支店の二つを掛け持ちで任されている。二つの店長と合わせて本店営業部次長の肩書も持っており、本瓦斯本社の関連事業部の仕事ぶりは、かなり熟知しているようだった。