アメリカの投資物件探しは「不動産業者選び」から

アメリカの不動産を購入しようと考える日本人の目的は、大半が投資、ないしは税効果狙いです。なかには「将来的に西海岸に移住したいから居住用の物件を紹介して」と問い合わせてくるケースもありますが、居住目的の人は、長くアメリカに駐在した経験があったり、お子さんがアメリカ在住だったりと、現地に縁のある人が大半です。土地勘のない日本人がいきなり「Zillow」や「REDFIN」をチェックして、「あの物件が欲しい」と不動産業者に足を運ぶケースはまれといっていいでしょう。

では、アメリカの不動産に投資する人たちは、どのようにして投資先を見つけ、購入し、賃貸して、売却すればいいのでしょうか? 今回からは、具体的な手順を紹介したいと思います。

\参加無料/

【オープンハウスのアメリカ不動産投資セミナー】

まず、購入方法について。アメリカの物件を扱っている不動産業者に対して「投資に適した物件はないか?」と問い合わせることが、アメリカ不動産投資の第一歩となります。

日本国内の不動産業者のなかにも、近年はアメリカ不動産を扱う業者は増えてきています。ただし、不動産業者にはそれぞれ得意とするエリアがあります。日本人のなかで人気の高いカリフォルニア州の物件を中心に扱う業者もあれば、シェールガス・オイルの生産で成長著しいテキサス州の物件を扱う業者もあります。実は、アメリカの不動産を扱うには、各州の不動産委員会が実施している不動産ブローカーライセンスの試験に合格しなければなりません。そのライセンスは、〝その州〞でのみ有効なものです。そのため、不動産業者は自ずとエリアに特化して物件を扱うかたちとなるのです。日本に当てはめると、宅建業の業者免許が「知事」免許か「大臣」免許かの違いに似ています。オープンハウスを例にあげると、カリフォルニア州、テキサス州、オハイオ州に拠点を持ち、物件情報の収集にあたっています。

このような不動産業者を選ぶ際には、情報量などよりも、どれだけ綿密なコスト計算を行ってくれるか、という点を重視したほうがいいでしょう。物件情報は、第10回で紹介した不動産取引のライセンスを持った業者だけがアクセスできる「MLS」に詳述されています。その点で、アメリカの不動産を扱う業者による情報量には大差がありません。問題はその情報をもとに、顧客に対してどのような「ソリューション提案」ができるかです。

物件価格によって変動する「タイトル保険料」

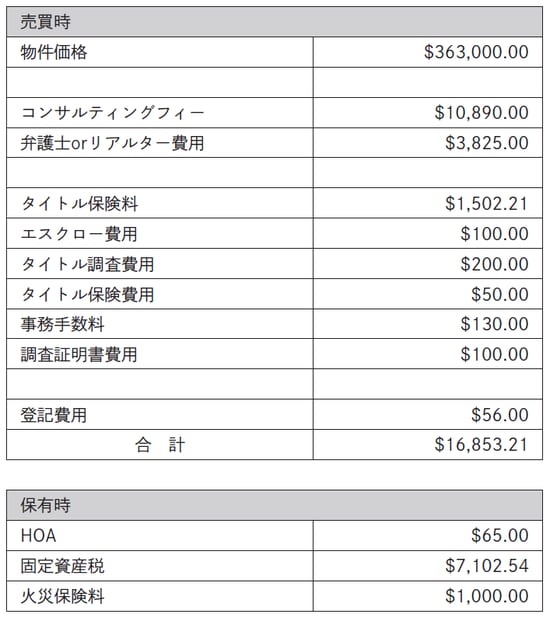

アメリカの不動産を購入する際には、日本にはない、さまざまなコストが発生します。購入の段階で、物件の購入費以外に発生するコストを、オープンハウスが発行している明細をもとに列記すると下記図表のようになります。

[図表]購入にかかるコストの例

コンサルティングフィーは購入手続き全般のサポート費用で、オープンハウスでは3%をいただいています。タイトル保険料は前述のとおり、不動産の名義に関わるタイトル(権原)の瑕疵により生じた損失を補償する保険であるため、物件価格によって変動します。エスクロー費用はその名のとおり、エスクローを利用するのに支払うコストです。タイトル調査費用は、取引する物件の権利関係がどのようになっているのか調査するのにかかる費用です。「タイトル保険費用」というのは、実際に該当不動産の所有権を移転させる際に発生する費用になります。

\参加無料/

【オープンハウスのアメリカ不動産投資セミナー】

このほか、実際に保有している間は「HOA(Home Owners Association)」という日本でいうところの管理費・町内会費に相当するコストが毎年50〜100ドル。固定資産税が物件価格の2〜2.5%。火災保険料がこの例では1000ドルかかります。

日本の場合、物件を仲介する不動産業者は売り主と買い主から3%の仲介手数料を徴収するのが一般的ですが、アメリカの場合は売り主側と買い主側のエージェントで分配する仲介手数料を売り主が支払います。ただし、なかには不動産業者が自ら仕入れてリフォームし、それを個人向けに売り出しているケースもあります。オープンハウスが顧客に紹介しているアメリカの不動産も、こうした自社物件であるものが大半です。

このように1つ1つ発生するコストを明らかにせず、「エスクロー関連費用」などと記載して請求する業者もなかにはあります。これでは一体、何にどれだけのコストが発生したのかわかりません。仮に、大雑把な明細を提示された際には、その詳細を尋ねることです。そのうえで、他の不動産業者の明細と比較してみるといいでしょう。

また、第13回で述べたとおり日本では「表面利回り」で物件の収益性を判断しがちですが、アメリカでは「表面利回り」の算出は行いません。すべて、実質利回りをベースに物件の価値を判断します。そのためには、発生するコストをすべて明らかにして利回りをはじき出さなくてはいけません。だからこそ、細かな明細を開示しない不動産業者は、パートナーとして不適切といっていいでしょう。