現時点では不確定な部分もありますが、厚生労働省は2026年度をめどに「共通算定モジュール(※1)」を本格的に提供開始する予定です。これに伴い、保険医療機関から審査支払機関への診療報酬の請求にかかる間接コストの縮小を目指す動きもあり、レセプト(※2)にかかる一連の実務が大きく変わっていくでしょう。本記事では、2024年度診療報酬改定と医療業界のDXについて、日本レセプト学会理事長であり就実短期大学教授の大友達也氏と、同学会学会長であり東京医療保健大学教授の瀬戸僚馬氏が解説します。※1:診療報酬やその改定に関する作業を大幅に効率化し、医療機関やベンダの負担軽減に向けて、各ベンダが共通のものとして活用できる、診療報酬算定・患者の窓口負担金計算を行うための電子計算プログラムのこと。※2:医療機関が保険者に提出する月ごとの診療報酬明細書のこと。

「レセプトチェック」ツール導入時のポイント

やや専門的な細かい内容となりますが、ここで病院の実務者向けに2点補足したいと思います。

将来的なクラウド化も見越した選定を行う

1つ目は「レセプトチェック」を行うための製品を選定する際には、クラウド対応のものをお薦めしたいということです。昨今では「レセプトチェック」も高度化が進み、AIを活用する前提のクラウドサービスも増えています。

しかしセキュリティ上の理由等から院内データをクラウドで扱うことが難しい場合も多く、その際にはオンプレミスの環境を構築することになりますが、中長期的な視点に立って将来的なクラウド化も見越した選定をしておくのが無難といえます。

医師事務作業補助者による「症状詳記」の代行について

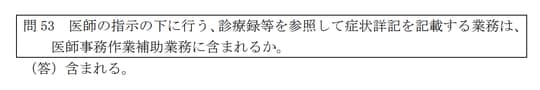

2つ目は2024年の疑義解釈(事務連絡 令和6年3月28日付 厚生労働省保険局医療課発「疑義解釈資料の送付について(その1)」問53)において医師事務作業補助者が「症状詳記」を代行できると明記されたことについてです。

「症状詳記」はあまり一般に知られない用語ですが、傷病名や請求項目だけなく、診療行為の背景として症状や治療経過等を詳しく説明したもので、診療報酬の請求に必要な場合があります。「レセプトチェック」でも「症状詳記」の記載の有無や適切さはしばしば精査の対象となる重要項目となります。

ポイントになるのは、当該の事務連絡の記載は単なる医師事務作業補助者へのタスクシフトだと捉えるべきではないということです。

「症状詳記」の記載を前倒しできることにより、ある1人の患者さんが「症状詳記の記載が必要なほどの重篤な状態」だいうことをすべてのスタッフ間で共有し、今後の方向性も含めて主体的に考えられる可能性を開くものといえるでしょう。

《最新のDX動向・人気記事・セミナー情報をお届け!》

≫≫≫DXナビ メルマガ登録はこちら

就実短期大学教授

【経歴】

北海道大学大学院後期博士課程満期退学 教育学修士。安田女子大学現代ビジネス学部准教授を経て、2019年4月に就実短期大学生活実践科学科教授に就任。2017年より日本レセプト学会の理事長として活動している。

ほかに、一般財団法人能力開発推進協会 理事長、Sweden Medicare Institute researcher、株式会社キャリカレ 顧問、株式会社ケアネット 顧問、株式会社アイトラスティ 顧問、岡山県医師会医療秘書運営委員。

【主な業績】

(論文)

大友達也、黒野伸子:医療系事務職員に必要な社会人基礎力とその養成(第3報)、医学教育、50(Suppl.) 204-204、2019年7月

大友達也、黒野伸子:古代における疾病観、医療観について、日本医史学雑誌、65(2) 255-255、2019年6月

大友達也:健康自己管理に関する地域差の考察 宮城県と広島県の比較、日本医療福祉学会全国学術大会学術報告論文集、2018年度 9-18、2018年9月

(学術発表)

Otomo, Tatsuya, Nobuko Kurono: Characteristics of Health Self-management: Analysis of Hiroshima and Sendai cities. The 5rd World Congress of Medical Insurance and Health Care, 2023年11月10日

Otomo, Tatsuya, Nobuko Kurono: Research on Effectiveness of Algorithm Medical Cost Calculation Method in "Ohtomo Calculation Method" ASIAN COMMUNITY INSTITUTE(ACI)・JAPAN MEDICAL BENEFIT ASSOCIATION(JMBA) Co-sponsored International Research Conference, 2019年8月19日

(著書)

大友達也(共著):制度改定読解法への誘い、日本レセプト学会学術出版会 2024年4月

大友達也(共著):改定読解の理論と演習、日本レセプト学会学術出版会 2023年11月

大友達也(共著):レセプト管理論、同友館、2021年4月

大友達也(共著):医科 レセプト論1・2、財団法人日本能力開発推進協会、2018年4月

大友達也(編著):医師事務作業補助者実務能力認定試験公式テキスト1・3(全国医療福祉教育協会)、2016年4月

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載医療機関の働き方改革・DXを叶える最新ソリューションとは?

東京医療保健大学教授

医療情報システムや情報デバイスの活用を通じた病院業務の可視化とワークフロー再構築、とくに職種間及び施設間の役割分担の見直しが関心領域。

2023年5月には医療機関向けサービス比較サイト「コトセラ」( https://www.cotocellar.com/ )のウェビナーに登壇して好評を博した。

【経歴】

津久井赤十字病院での臨床、杏林大学医学部付属病院での情報システム担当を経て、2009年より東京医療保健大学医療保健学部医療情報学科助教。2011年、講師。2016年、准教授。2020年、教授に就任。

第13回日本医療情報学会看護学術大会大会長(2012年8月)、日本医療マネジメント学会第18回東京支部学術集会長(2018年2月)、第17回日本医療秘書学会学術大会長(2020年2月)。日本クリニカルパス学会理事(2021年4月~)、日本レセプト学会理事(2022年4月~)

【主な業績】

(論文)

瀬戸僚馬:電子パスの課題や問題点~診療記録としての品質保証と活用を中心に~, 日本クリニカルパス学会誌, 2016; 18(1): 67-71

瀬戸僚馬:医師事務作業補助者の継続教育内容に関する日英比較, 医療秘書教育全協誌 2015; 15(1): 23-34

Seto R, Inoue R, Tsumura H. Clinical documentation improvement for outpatients by implementing electronic medical records, Stud Health Technol Inform. 2014;201:102-7

瀬戸僚馬:医師事務作業補助者の医療安全に対する責任範囲, 医療秘書教育全協誌 2014; 14(1): 22-32

(著書)

瀬戸僚馬(編者代表):電子カルテの看護記録, 日総研出版, 2017.

瀬戸僚馬(編著):医療経営士テキスト 中級シリーズ 第4巻 医療ITシステム 第2版. 日本医療企画 2016 東京.

瀬戸僚馬 編:医師事務作業補助・実践入門BOOK.東京:医学通信社 2013.

瀬戸僚馬 編:医師事務作業補助マネジメントBOOK-システム構築から運用管理、教育・指導まで 完全活用マニュアル,医学通信社,2012 東京.

瀬戸僚馬 編:師長のための看護助手・医療クラーク協働ハンドブック,日総研出版,2012.10,名古屋.

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載医療機関の働き方改革・DXを叶える最新ソリューションとは?