年齢が上がるに連れて、「今の会社」を続けたくなる仕組み

このような理屈からすると、これから元を取ろうという45歳くらいが、最も勤続意向が強くなるはずだ。もちろん理由はほかにもある。恵まれた給与だけでなく、せっかく獲得した役職ポストや肩書きも失いたくないだろうし、年齢とともに転職して新しい環境に馴染むのも難しくなる。

いずれにしても年齢とともに転職が割に合わなくなり、仕事に対しても保守的になるのは自然である。リスクを冒してまで挑戦しようという意識が薄れてくるのだ。

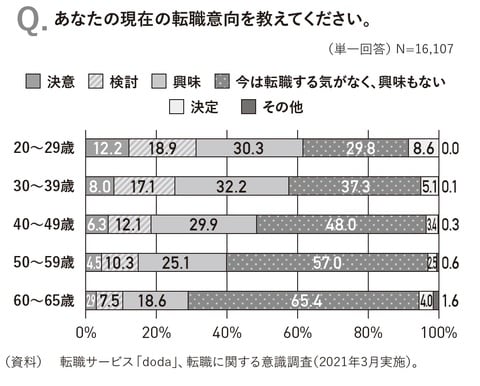

それはキャリアに対する意識からも見て取れる。パーソル総合研究所が2021年3月に行った調査の結果を見ると、年齢とともに転職意向が低下していく傾向がはっきりと表れている(図表2)。

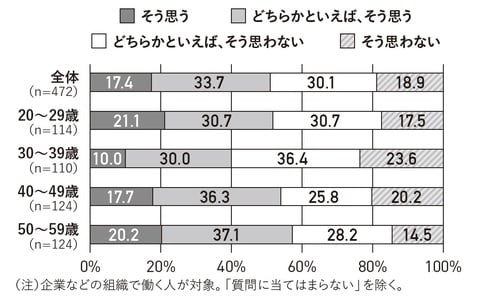

また「2022年ウェブ調査」の結果を見ると、「自ら転職や独立をしないほうが得だと思いますか?」という質問に対し、「そう思う」「どちらかといえば、そう思う」と回答した人の割合は、40代から高くなる傾向がある(図表3)。

損得勘定から、現在の職場に留まろうとしている様子がうかがえる。

それだけではない。年功制そのものが崩壊すれば、長年会社に預けてきた「貯金」が引き出せなくなる。デフォルト(債務不履行)と同じだ。

だからこそミドル層は管理職の削減につながる組織のフラット化やスリム化にも、日本的雇用慣行の見直しそのものにも強く反対するのである。

さらに大きな問題は、彼らの多くが中間管理職として仕事や人事の権限を握っているところにある。部下の失敗は自分の責任であり、将来のキャリアにも影響する。

若手の新しい提案やチャレンジに対し、何かと理由をつけて拒否したり、「待った」をかけたりする管理職がしばしばやり玉にあげられるが、単に年を取れば保守的になるという理由だけでなく、背後には自分自身の損得勘定が働いている場合が少なくない。

「働かないオジサン」が生まれたのは、年功序列制度が原因

デジタル社会の到来により、経験や熟練の価値が相対的に低下したいま、年功制の合理的根拠は薄らいでいる。そのなかで中高年は給与や地位に見合った貢献をしていないのではないかという認識が広がっている。

そこへもってきて自分自身がリスクを恐れ、挑戦を避けるだけでなく、若手の頭を押さえるような行動をとると、彼らに対する風当たりはいっそう強くなる。

「働かないオジサン」問題が取りざたされるようになったのには、こうした時代背景があると考えられる。いずれにしても「働かないオジサン」問題は大部分が制度の産物だといえよう。