今回は、金融円滑化法が中小企業に与えた影響を見ていきます。※本連載は、松村総合法律事務所の弁護士、松村正哲氏、税理士法人髙野総合会計事務所シニアパートナーの小宮孝之氏、株式会社ストライク代表取締役の荒井邦彦氏の共著『よくわかる中小企業の継ぎ方、売り方、たたみ方』(ウェッジ)の中から一部を抜粋し、会社経営の「卒業」を主なテーマとして、事業承継 or 廃業の判断基準などをご紹介します。

中小企業の約1割が金融円滑化法を利用

前回述べた「リスケ」の申込み件数等は、貸付条件の変更等を申し込んだ企業数をそのまま意味するものではなく、中小企業から各金融機関に対する個別の申込みの件数をそのまま累積したものです。1社が複数の金融機関に申し込んでいるケースや、再変更の申込みをしているケースもあり、企業数としては重複しています。

そのため、金融円滑化法を利用した実際の中小企業者数は、金融庁によれば、30万~40万社とされています。経済産業省の集計によれば、中小企業、小規模事業者は約400万者程度存在するとされておりますので、中小企業の約1割が金融円滑化法を利用して支払猶予を受けたことになります。

また、そのうち特に事業再生・転廃業が必要な事業者は5万~6万社とされています。

金融円滑化法の施行の翌年から倒産企業数は減少

金融円滑化法の施行により、確かに、企業の倒産件数は目に見えて減少しました。金融円滑化法が施行されたのは、2009年12月4日ですが、その前後の全国の倒産企業の推移を見てみましょう。

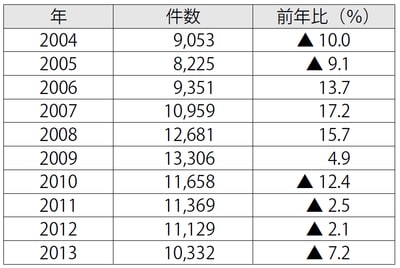

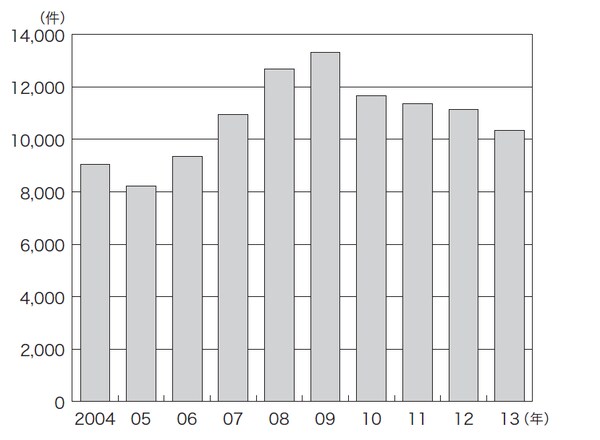

【図表 全国企業倒産集計 2013年報 年別件数推移】

2005年が直近10年ではボトムで、8225件となっています。それ以降徐々に年を追うごとに件数が増加し、リーマンショックの翌年の2009年が1万3306件でピークとなっています。そして、金融円滑化法施行の翌年である2010年から倒産件数が減少に転じ、その後毎年徐々に件数が減少して、2013年には1万332件まで減少しています。

このように、2008年秋のリーマンショックにより翌年の倒産件数がピークに達したものの、2009年の金融円滑化法の施行により、倒産件数が大きく減少し、その後は年々件数が減少していることが分かります。

このデータからも、金融円滑化法が倒産件数の減少に大きな効果を発揮したのは間違いなく、この辺りが、金融円滑化法が「平成の徳政令」といわれるゆえんです。

松村総合法律事務所

弁護士

国内有数の大手法律事務所のパートナー弁護士を経て、2015年、「最高のリーガルサービスを、リーズナブルな価格でご提供する」を事務所の理念として、松村総合法律事務所を開設。

事業承継、M&A、事業再生を主要な業務としつつ、企業法務全般を取り扱う。

2008年~2012年、駿河台大学法務研究科非常勤講師(倒産法)を務める。

主要な受賞歴として、Chambers Global 2006、及びChambers Global 2005-06において、Corporate/M&Aの分野で高い評価を得る。

多数の会社更生、民事再生等の案件も手がけており、三光汽船のDIP型会社更生事件では、法律家アドバイザーを務めた。

主な著書・論文に、『中小企業の継ぎ方、売り方、たたみ方』(ウェッジ)、『事業再生の迅速化』、『倒産法全書 上巻・下巻』(いずれも商事法務)、『論点体型 会社法4 株式会社Ⅳ(定款変更・事業譲渡・解散・清算)、持分会社』(第一法規)、『総特集 条件緩和企業の債権管理・回収』(『ターンアラウンドマネージャー』銀行研修社)他、多数。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載事業承継、M&A、廃業・・・会社経営からの「卒業」

税理士法人髙野総合会計事務所 シニアパートナー

公認会計士・税理士

法人の会計税務コンサルティングに精通しているFAS部門に所属。事業再生やM&A、移転価格税制、税務会計コンサルティング全般のほか、中小企業の事業承継、経営コンサルティングなど幅広いジャンルのサポートを行っている。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載事業承継、M&A、廃業・・・会社経営からの「卒業」

株式会社ストライク 代表取締役

公認会計士・税理士

1997年にM&A仲介・助言専門会社、株式会社ストライクを設立し、代表取締役に就任。インターネット上に日本初のM&A市場「SMART」を設立し、数多くの中小企業のM&Aを仲介するほか、企業評価やデューディリジェンスに携わる。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載事業承継、M&A、廃業・・・会社経営からの「卒業」