3月に入り、昨年から続いていたインフレはピークは過ぎたように思えますが、日本国内では食用油やお菓子など、未ださまざまな商品の値上げが続いています。ではそもそも、なぜ値上げ(インフレ)が起こるのでしょうか。今回は、ヨーロッパの歴史をもとに、物価(インフレ率)の変遷と変化の要因について東京海上アセットマネジメント株式会社参与兼チーフストラテジストの平山賢一氏が解説します。

エネルギー価格の上昇は「製品価格」にも影響

3.「エネルギー要因」

最後に、「エネルギー要因」です。18世紀後半の産業革命以降、あらゆる産業は、動力源として石炭や石油といった化石エネルギーに強く依存するようになりました。これにともない、物価全体の動向を左右するのは、19世紀以降、「人口要因」から「エネルギー要因」にシフトしたといえます。

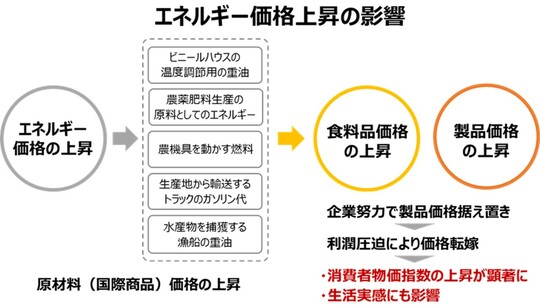

私たち生活者にとって、エネルギー価格の上昇は、ガソリンや灯油の値上がりといった直接的な影響にとどまらず、さまざまなモノの値上がりにつながるのが厄介な点です。

エネルギー価格が上昇すると、原材料価格が上がります。メーカーにとっては原価の上昇(利益の低下)を意味しますが、顧客や消費者をつなぎとめるため、はじめは企業努力で価格を維持しようとします。しかし、しだいに利益が圧迫され、価格に転嫁せざるを得なくなります。

こうして物価全体、すなわち消費者物価指数(CPI)の上昇が顕著になると、「モノの値段が上がっている」と生活者が実感するようになります。

インフレ率のピーク時には、エネルギー価格が上昇している

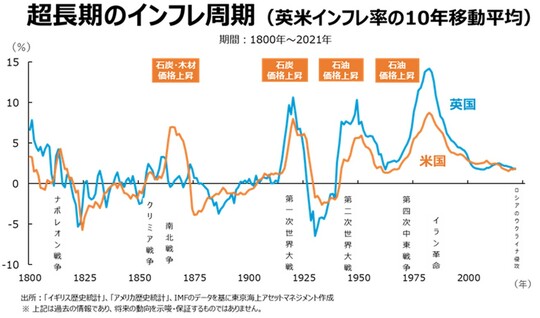

実際に、19世紀以降の英国・米国のインフレ率とエネルギー価格の動向についてみていきましょう。

英国と米国でずれが生じるものの、インフレ率のピークは、1810年前後、1864年前後、1918年前後、1949年前後、1980年前後です。インフレ率のピークから次のピークまでの期間は54年、54年、31年、31年と、数十年単位で循環を繰り返していることがわかります。

注目すべきは、「インフレ率のピーク時にはエネルギー価格が上昇している」という点です。これは、産業の動力源が石炭・木材から石油に変わっても共通してみられる事象です。

\設立10年 会員数13,000名突破!/

富裕層が資産家であり続けるための無料会員組織

カメハメハ倶楽部とは?

東京海上アセットマネジメント株式会社 参与

チーフストラテジスト

博士(経済学)

埼玉大学大学院・人文社会科学研究科修了。30年超にわたって運用業務に従事。ファンドマネジャー、運用戦略部長、執行役員 運用本部長などを経て、2022年4月から現職。

ファンドマネジャーとして活動するなかで、行動ファイナンスや心理学の重要性にいち早く着目。国際経済分析、金融・財政史などの研究者(経済学博士)としても活動する。証券経済学会賞(2020年)などを受賞。

日銀政策に切り込んだ話題作『日銀ETF問題《最大株主化》の実態とその出口戦略』など著作多数。テレビ出演やビジネス誌への寄稿など、メディアを通じた情報発信も手掛ける。

東洋大学非常勤講師、学習院女子大学非常勤講師、一橋大学大学院非常勤講師、早稲田大学エクステンションセンター「これからの時代の資産運用講座」講師を歴任するなど、教育活動にも積極的に取り組む。

2022年5月より、投資家の皆さまに資産形成をより身近なものに感じていただくための「ハートで感じる資産形成」シリーズをYouTube公式チャンネルで配信中。

平山賢一の「ハートで感じる資産形成」

東京海上アセットマネジメント公式HP

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載【東京海上アセットマネジメント】「デフレ国家・日本」終焉か…激動のマーケットで資産を守るには