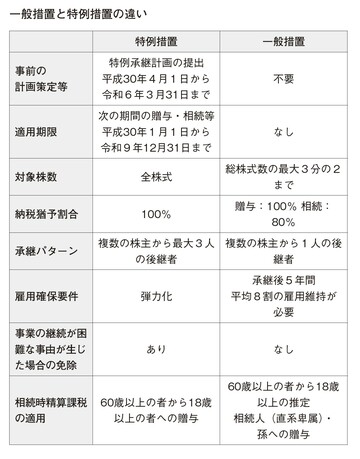

一般措置と特例措置の「5つの違い」

1.特例措置は「期間限定」

特例措置の適用を受けるには、2018年(平成30年)4月1日から2024年(令和6年)3月31日までに、「特例承継計画」という書類を提出しなければなりません。

そして対象となる相続・贈与は、2018年(平成30年)1月1日から2027(令和9)年12月31日までに行う必要があります。一方で一般措置は、「特例承継計画」のような事前の計画策定等は不要で、適用期限もありません。

「特例承継計画」とは、後継者名や事業承継の予定時期、承継時までの経営見通し等が記載されたものを指します。この書類は、認定経営革新等支援機関(税務や金融等に関する専門知識や中小企業支援の実務経験を一定以上有する個人や法人等で、経済産業省の認定を受けた機関のこと)の指導および助言を受けたものでなければならないことには、ご留意いただければと思います。

2.特例措置は「100%」が対象となる

一般措置の対象株式が「総株式数の最大3分の2まで」であるのに対し、特例措置は「全株式」が対象と、その範囲が広くなります。

3.特例措置は、「贈与税・相続税がともに100%」猶予される

一般措置の場合、贈与税は100%猶予対象となりますが、相続税は80%までしか猶予されません。しかし特例措置であれば、いずれも100%が猶予対象となります。

4.特例措置は「後継者最大3人」が対象となる

一般措置では、対象となる後継者は1人ですが、特例措置では後継者3人までが対象となります。

5.特例措置は「親族外承継における相続時精算課税」も適用される

一般措置では、推定相続人(直系卑属)・孫に限られていましたが、特例措置は推定相続人・孫以外の者であっても、相続時精算課税の適用を受けられるようになりました※。

※ ただし、適用を受けるためには一定の要件を満たす必要があります

「相続時精算課税」とは、簡単にいえば、贈与のときは贈与税が最大2500万円非課税になるが、相続のときに、非課税にした分を精算して課税するという制度です。つまり贈与のときは税金が安くなるものの、相続のときにその分課税されるので、「節税」というよりも「税金の支払いを先送りにできる制度」と捉えればいいでしょう。

なお、相続時精算課税を利用すると、生前贈与の年間110万円までの基礎控除(暦年贈与)が使えなくなるので、どちらを利用すべきかについては慎重に判断する必要があります。