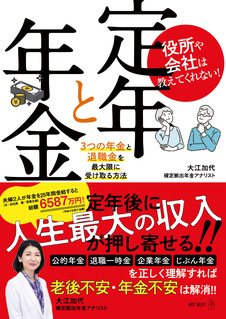

定年後の「お金の三分法」で収入と支出を紐づけしよう

◆老後のお金は使わないと意味がない

令和4年版の「高齢社会白書」によると、世帯主が60歳以上の世帯の貯蓄現在高の中央値は1555万円で、全世帯の1.5倍もあるそうです。

しかも、年齢が上がるほど貯蓄残高は増える傾向にあります。世帯主が65歳以上では、4000万円以上の貯蓄がある世帯が17.3%にのぼります。

高齢者は「老後のお金が心配だ」といいながら、お金を貯め込み、結局死ぬまで使わない人が多いのです。これは、自分がいつまで生きるかわからないので、いくらお金を準備していいかわからないために起こることです。

老後のお金の使い方を考えたとき、まず知っておきたいのは「老後にどんなお金が必要か」ということです。

老後に必要な支出の種類はおおむね次の3つに分けられます。

1. 日常生活費

2. 自己実現費・一時出費

3. 将来の不確定支出

それぞれがどのような支出か見ていきましょう。

1つめの「日常生活費」は、食費、光熱費、通信費、社会保険料、税金など、生活するうえで必ず発生する費用です。

定年前の準備として「お金の見える化」を挙げましたが、これらの支出は家計簿をつければ把握できます。そして、老後の日常生活費は、現役時代の7割程度が目安です。

2つめの「自己実現費・一時出費」は、簡単にいうと人生を充実させるための支出です。

たとえば、趣味や旅行に使うお金や、自宅のリフォーム、車の買い替え、子どもへの結婚資金の援助、孫へのプレゼントなどなど。あれば楽しいけれど、なくても生きていけることに使うお金です。

3つめの「将来の不確定出費」というのは、医療費、介護費、高齢者施設への入居といった発生するかどうかわからない支出です。また、発生しても「いくらぐらいかかるのか」がよくわかりません。

◆3つの支出は財源とセットで考える

これらの支出はそれぞれ性質が異なることに気づきませんか?

1. は「死ぬまで必要なお金」、2. は「あってもなくても困らないお金」、3. は「必要になるかどうかわからないお金」です。