あなたにオススメのセミナー

3―育休取得期間~男性は2週間未満が過半数だが産業による温度差も、男女ともやや長期化傾向

1.全体の状況~男性は2週間未満が過半数、女性は1年前後が約6割、男女ともやや長期化傾向

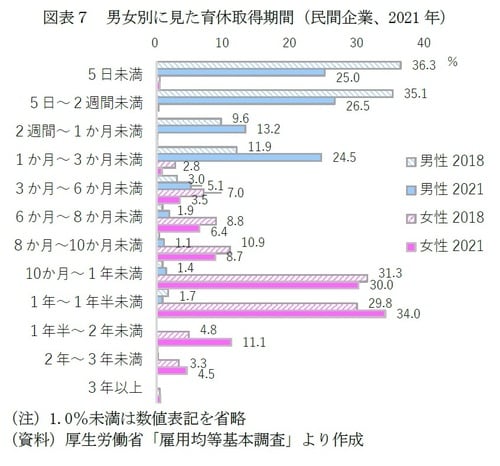

育休取得期間について見ると、男性では2週間前後に、女性では1年半前後に集中しており、男女の育休取得期間には取得率と同様に大きな隔たりがある(図表7)。

2021年では、男性で最も多いのは「5日~2週間未満」(26.5%)であり、次いで僅差で「5日未満」(25.0%)、「1ヵ月~3ヵ月未満」(24.5%)と続く。なお、男性では2週間未満(51.5%)が過半数を占める。

一方、女性で最も多いのは「1年~1年半未満」(34.0%)であり、次いで僅差で「10ヵ月~1年未満」(30.0%)、「1年半~2年未満」(11.1%)と続く。なお、女性では1年前後(10ヵ月から1年半:64.0%)が約6割を占める。

2018年と2021年を比べると、男女とも育休取得期間は長期化している様子がうかがえる。男性では2018年でも2週間未満(71.4%)が約7割を占めるが、2021年では約2割減り(▲19.9%pt)、その分、「1ヵ月~3ヵ月未満」(+12.6%pt)を中心に増えたことで、1ヵ月前後にもピークができるようになっている。

一方、女性では男性ほど大きな変化はなく、2018年でも1年前後(61.1%)が約6割を占めるものの、最多の期間が「10ヵ月~1年未満」から「1年~1年半未満」へとうつり、「1年半~2年未満」(+6.3%pt)などが増えたことで、全体的にやや長期化している。

2.産業別の状況~男性は金融・保険や複合サービスで5日未満、医療・福祉や情報通信、研究で月単位

(1) 男性の育休取得期間

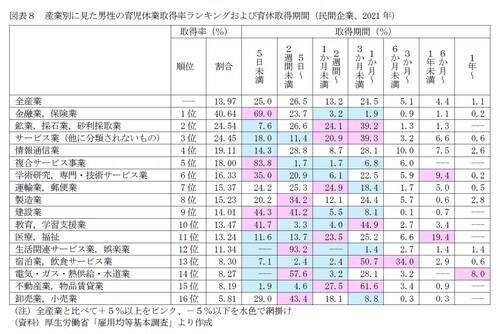

産業別に2021年の男性の育休取得期間を見ると、いずれの産業でも全産業と同様、女性と比べて短期間だが、集中する期間の違いから、おおむね4つに分類できる(図表8)。

まず、(1)最も短期間の傾向が強く、「5日未満」に集中している産業は「複合サービス事業」(「5日未満」が83.8%)や「金融業,保険業」(同69.0%)であり、「5日~2週間未満」をあわせた2週間未満は、どちらも約9割を占める(「複合サービス事業」:85.5%、「金融業,保険業」:92.7%)。

また、(2)次に短期間の傾向が強く、「5日~2週間未満」に集中、あるいは2週間未満に集中(「5日未満」と「5日~2週間未満」が同程度に多い)している産業は「生活関連サービス業」(2週間未満が93.2%)や「建設業」(同85.5%)、「卸売業,小売業」(同72.4%)、「運輸業,郵便業」(同49.5%)である。

また、(3)2週間未満と1ヵ月以上の2つにピークを持ち、短期間の取得者とあわせて月単位の育休取得者も多い産業は「電気・ガス・熱供給・水道業」(2週間未満が57.6%、「1ヵ月~3ヵ月未満」が28.1%)や「学術研究,専門・技術サービス業」(同55.9%、同22.5%)、「製造業」(同54.4%、同24.4%)、「教育,学習支援業」(同45.0%、同44.9%)、「情報通信業」(同43.1%、同28.1%)、「医療,福祉」(同25.3%、25.2%)である。なお、「医療,福祉」(「6ヵ月~1年未満」が19.4%)や「学術研究,専門・技術サービス業」(同9.4%)では「6ヵ月~1年未満」にもピークがある。また、女性並みに半年以上取得する割合が高いのは「医療,福祉」(6ヵ月以上が19.4%)や「情報通信業」(10.1%)、「学術研究,専門・技術サービス業」(9.6%)である。

そして、(4)1ヵ月以上にピークを持ち、月単位で育休を取得する傾向が強い産業は「不動産業,物品賃貸業」(「1ヵ月~3ヵ月未満」が61.6%)や「宿泊業,飲食サービス業」(同50.7%)、「サービス業(他に分類されないもの)」(同39.3%)、「鉱業,採石業,砂利採取業」(同39.2%)である。

育休取得期間と育休取得率の傾向をあわせてみると、「金融業,保険業」のように育休取得率が高い産業が必ずしも取得期間が長いわけではないが、「サービス業(他に分類されないもの)」のように育休取得率が高く、取得期間も比較的長い産業もある。一方、「不動産業,物品賃貸業」のように育休取得率が低くても取得期間は比較的長い産業もあれば、「生活関連サービス業,娯楽業」のように育休取得期間が低く、取得期間が短い産業もあり、現在のところ、男性の育休取得状況は産業によって様々である。この背景には、前節で述べたような、戦略的な男性の育休取得促進環境の有無のほか、雇用形態や組織風土の違いに加えて、女性並みに取得する割合の高い産業の特徴を見ると、裁量労働など業務における個人の裁量の幅が比較的大きいといった影響もあげられる。

なお、男性の育休得率が高い産業でも、大半は夏季休暇や年末年始休暇程度の休業にとどまる様子を見ると、「産後パパ育休制度」の「男女とも仕事と育児を両立できるように」との趣旨に沿うような状況には遠く距離があるように見える。しかし、たとえ取得期間が短くても、家庭における男女の役割分担や働き方における価値観の変容を促す「はじめの一歩」としての意義はあるだろう。

また、男性の育休取得期間が女性と比べて短い背景には、育児休業給付金には上限額が定められており*9、通常勤務時と比べて収入が減少する世帯もあることや、育児休業制度が柔軟な形に整備されても、評価制度が従来と変わらないのであれば、数ヵ月の休業が、その後のキャリアへ与える影響が不透明であることもあげられる。

なお、日本能率協会総合研究所「厚生労働省委託事業 令和2年度 仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業 仕事と育児等の両立支援に関するアンケート調査報告書(労働者調査)」によると、男性正社員が育休を利用しなかった理由の首位は圧倒的に「収入を減らしたくなかったから」(41.4%)であり、次いで「職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、または会社や上司、職場の育児休業取得への理解がなかったから」(27.3%)、「自分にしかできない仕事や担当している仕事があったから」(21.7%)、「会社で育児休業制度が整備されていなかったから」(21.3%)、「残業が多い等、業務が繁忙であったから」(20.3%)、「昇給や昇格など、今後のキャリア形成に 悪影響がありそうだと思ったから」(14.6%)などが続く。

*9:厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」(令和4年10月)によると、育児休業中は「育児休業給付金」(育休開始から180日までは育児休業開始前賃金の67%(支給上限額305,319円、賃金月額の上限額455,700円)、180日を超えると50%(支給上限額227,850円)の支給に加えて、今回の改正によって「産後パパ育休制度」での休業では「出生時育児休業給付金」(休業28日で育児休業開始前賃金の67%、支給上限額284,964円)が支給されるようになった。なお、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によると、育児休業給付の賃金月額の上限額以上の賃金を得ている男性労働者は30歳代の約8%(ただし、所定内給与額での算出によるもの)。