養育費の取り決めができない構造的な理由は「父親」にあり

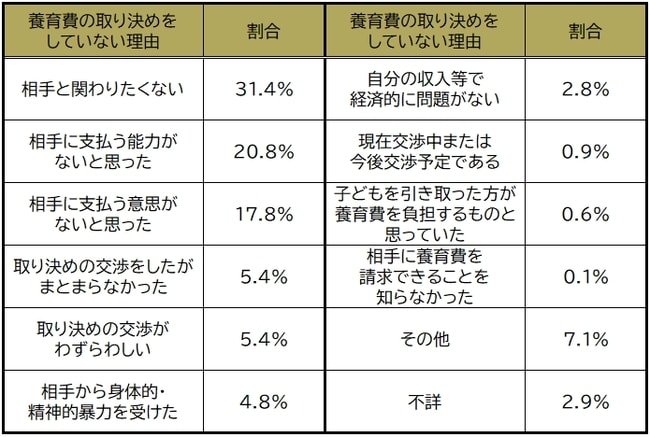

まず、養育費の取り決めをしていない理由に着目してみましょう(【図表4】)。

最も多いのが「相手と関わりたくない」で31.4%、ついで「相手に支払う能力がないと思った」が20.8%、「相手に支払う意思がないと思った」が17.8%となっています。

これに対し、母親が最初から養育費を請求する必要性自体を感じていないケース、すなわち、「自分の収入等で経済的に問題がない」は2.8%にとどまっています。

このことからすれば、ほとんどの母親が、できれば父親に何らかの形で養育費を負担してほしいと考えているのに、「相手」すなわち父親に関連する何らかの事情が障害となって請求できなくなっているという現状がうかがわれます。

本来、「相手と関わりたくない」「相手に支払う能力・意思がないと思った」といった理由は、法的に父親の養育費を免れさせる理由にはならないはずです。

この点をとらえ、「子どものために、ちゃんと請求すべきだ」と安易にいうのは簡単です。しかし、これを母親だけの落ち度とするのはあまりに酷です。

父親の側でも、総じて親としての法的義務が十分に自覚されていないということは論をまちません。

次に、養育費の取り決めがあったとしてもその履行義務が守られていない点については、厚生労働省の調査では直接は触れられていませんが、履行義務を確保する法的制度があっても、十分に活用されていないことがうかがわれます。

いずれにしても、法律上は父親に養育費の負担義務が定められているにもかかわらず、実際にその負担義務をきちんと履行させるシステムが十分に機能していないのは明らかです。

たとえば、以下のような法制度について、十分に周知徹底されているといえるでしょうか。

・離婚後も養育費の請求をすることができる

・父親の毎月の給与等に強制的にかかっていける制度がある

厚生労働省や各地方公共団体は、これらの制度を有効に機能させるため、「養育費相談支援センター」を設置し専門の相談員を配置するなど、養育費に関する啓発活動やサポート活動を行っています。

しかし、その性質上、もっぱら母親を対象としたものとならざるをえず、父親に対する啓発活動に直接結びつくものとはいえません。また、一省庁や各地方公共団体の取り組みには限界があります。

また、「親になってから」ではなく、親になる前の段階で、十分に親の法的義務について周知徹底することが求められています。

たとえば、義務教育の段階で、親による子どもの養育義務の内容や、それが片方の親のみに負わせられるものでないこと、また、履行確保のための法的手段等があることとその中身についての正確な知識・情報を教える時間をカリキュラムに組み込むなど、今からでも実現可能なことはたくさんあると考えられます。

\3月20日(金)-22日(日)限定配信/

調査官は重加算税をかけたがる

相続税の「税務調査」の実態と対処法

カメハメハ倶楽部セミナー・イベント

【2/17開催】日本株長期上昇トレンドの到来!

スパークスだからこそできる「中小型株・超小型株」投資

【2/18開催】

金利上昇、人口減少、税制改正…利回りだけで判断するのは危険

“元メガバンカー×不動産鑑定士”がシミュレーションをもとに考察

「これからの不動産投資」

【2/18開催】

認知症となった80代賃貸不動産オーナー

家族は預金を引き出せず…修繕遅れで物件価値が激減⇒一族全体の問題に!

『高齢化社会における「家族信託」の重要性』とは