【関連記事】「5人にひとり」が認知症に…予備軍の「ちょっとしたサイン」

脳の画像だけを見て、すべて“分かったかのような”医師

近年、認知症診療における画像検査はさまざまなものが登場してきました。従来のCTやMRIで脳の萎縮や形態の異常を調べる検査のほか、血流や代謝の低下を検出したり、アルツハイマー型認知症で蓄積されるアミロイドβの量や分布を画像化したりする検査も、注目されています。

外からは見えない脳内を映し出し、異常箇所も画像で目視できるので、一見、説得力が高いように受け取られがちです。また、医師としても“客観的事実”があるので説明しやすいといえます。

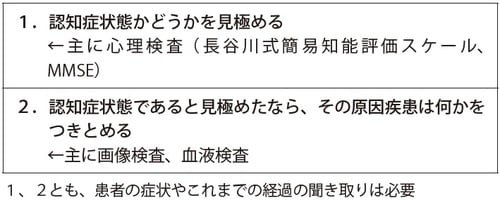

しかし、画像検査もまた、それだけでは正しい診断のよりどころとはなりません。なぜなら、画像検査は認知症診断ステップの2([図表]参照)に位置し、原因疾患をつきとめるうえで有用な検査ではあるものの、あくまで診断の補助であり、1から10まですべて分かるものではないからです。

一方で、画像だけ見てあたかもすべて分かったかのような態度をとる画像マニアな医師がいるのも事実です。

さらにいうならば、画像検査は「読影力」、つまり得られた画像データのどこにどんな異常があるかを正確に読み取り、そこからどのような疾患が想定されるのかを正しく導き出す力が求められます。異常があるのに見落としたり、異常の場所や範囲、深さを読み間違えたりしては、どんなに精巧な検査機器を用いたとしても誤診に至ってしまいます。

そしてこの読影力も外からはなかなか分かりません。もちろん、よく勉強している医師や検査技師の方もいるとは思いますが、少なくとも高度な機器を導入していることは、正しい診断まで結び付けられるほどの読影力をもっているかどうかの判断基準にはなりません。