【関連記事】精神科外来が「5分で診察終了」せざるを得ない恐ろしい理由【医師が解説】

精神疾患患者「監禁」「強制入院」の歴史を経て…

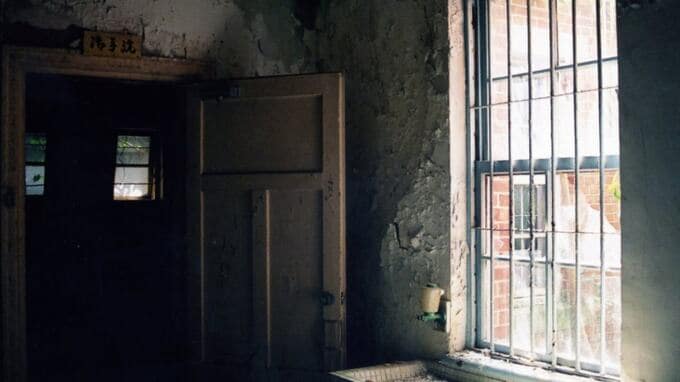

日本に限った話ではありませんが、精神疾患の患者を治療したり、自立や社会復帰を促すという考え方は比較的最近になってから主流となった考え方であり、歴史を振り返ると精神疾患の患者は長い間、監禁や隔離に近い形で社会から引き離されてきました。

日本では、1950年に制定された精神衛生法でようやく私宅監置が禁止されましたが、精神病院への入院を強制できる仕組みが創設されたこともあって精神病院の設立が相次ぎ、病床数が急増しました。

その後、長きにわたって入院患者が増えていきましたが、看護師が入院患者をリンチして死亡させるという「宇都宮病院事件(1984年)」などの不祥事が続いたことをきっかけに、1987年に精神保健法に改正されました。

精神保健法では、精神障害者の人権を守り、自立と社会経済活動への参加促進がうたわれたほか、デイケアなどの地域医療の取り組みも盛り込まれた点が画期的だったといえます。そして2004年には厚生労働省が、「入院医療中心から地域生活中心へ」とうたう精神保健医療福祉の改革ビジョンが示されました。

入院一辺倒を脱し、精神疾患の患者を地域医療でケアしていくという考え方は欧米では一足先に主流になっていましたが、こうした経緯を経てようやく日本でも、自宅で過ごして通院しながら社会のサポートを受けるという方向に変わってきたことはご承知のとおりです。

精神疾患の患者が最終的に目指すゴールは、その疾患を治すことだけではなく、自立と社会復帰であるということは援助者の共通認識です。

自宅で過ごす患者が社会とつながりをもちながら、自立して生きていくというゴールにたどり着くまでの道のりは長く、精神科医だけでサポートするには限界があります。

精神科デイケアやナイトケア、訪問看護、調剤薬局、就労移行支援事業所、そして地域活動支援センターなど、さまざまな地域の医療福祉を支えるリソースが協力してサポートしていくことが不可欠です。