【関連記事】歯科医院は「スリッパをやめる」だけでも患者が増える

「ネット上の評価」が集患数を左右する時代へ

現在の医療界では、オンライン化・デジタル化への波が起きています。これにうまく対応できれば、収入を伸ばすことができます。

昨今、お店を選ぶときにレビューサイトをチェックする消費者が増えています。

例えば、ある地域でイタリアンレストランに行きたいときは「食べログ」のランキングをチェックし、星の多い順に店の情報を確認するわけです。

地図サービスの「Googleマップ」や店舗予約サービスの「EPARK」などには、医療機関に対するレビューや口コミ情報が掲載されています。

こうした評価は現在のところ、クリニックの集患にさほど影響していません。それより友人・知人などからのリアルな口コミ情報のほうが、集患数への影響力は圧倒的に強いといえます。

ただし、ネット上の悪評をそのままにしておくのは良くありません。特に若い世代の人は、新たなクリニックを探すときにネット検索するケースが増えています。

そのため、レビューサイトの評価があまりに低いと、「このクリニック、大丈夫か?」と感じて来院を避けてしまうのです。

悪評には「長文の高評価」を書き込んで対抗

一方、こうしたレビューサイトには、極端な悪評が書き込まれることが珍しくありません。満足のいく診察を受けても、多くの患者は当たり前のことだととらえ、わざわざ書き込もうとはしません。ですが、医師やスタッフのちょっとした一言や、診療待ちの時間の長さなどに不満を覚え、怒りを原動力に悪評を書き込む人は意外と多いものです。

もちろん、公序良俗に反していない限り、他人が書いた悪評を削除することはできません。そこでクリニック側にできるのは、新たな書き込みを追加し、悪評を目立たなくすることです。この種のレビューサイトでは、古い書き込みより新しい書き込みのほうが、短い書き込みより長い書き込みのほうが上位に表示されやすいため、自院に関する良い評価を、長文で書き込みましょう。

そして、根拠のない誹謗中傷を書き込まれた場合は、Googleなどの運営会社に申し出ましょう。私も1度だけGoogleに、他者の書き込みの削除を求めたことがあります。そのときは、翌日には削除されて事なきを得ました。

なお、私の院の場合は、ネガティブな評価が1に対し、ポジティブな評価が5くらいの割合でついています。患者の利便性を高め、診療後に安心してもらえるようなやり方を普段から心掛けていたら、悪評を怖がる必要はありません。

今後、オンライン診療システムがさらに普及すると、「オンライン診療システムポータルサイト」の重要性が増していきます。多くの患者がポータルサイトにアクセスし、そこから自分に合った医療機関を選ぶようになるのです。

オンライン診療の普及で「選ばれるクリニック」が激変

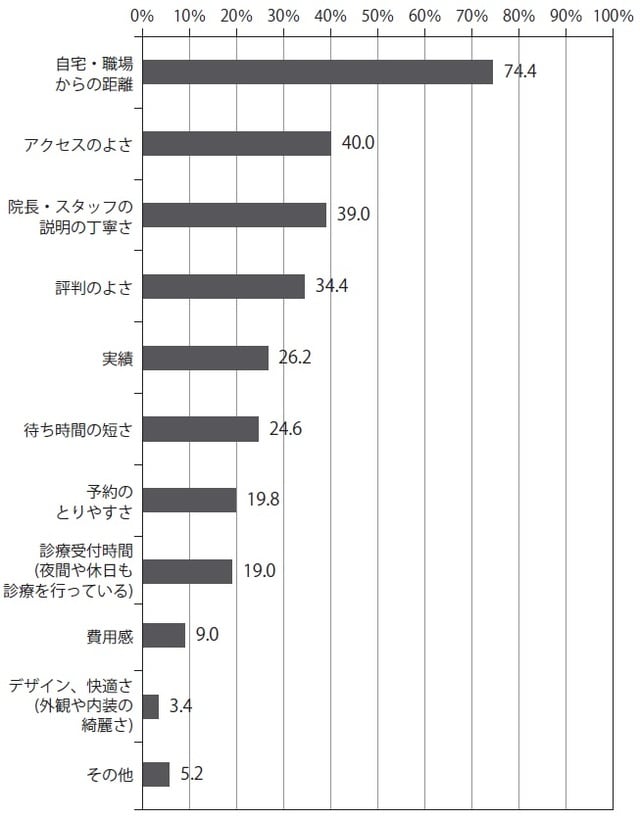

ウェブマーケティング会社幻冬舎ウェブマが行った医療機関に関する意識調査によれば、患者が医療機関を選ぶときに最も重視しているのは自宅・職場からの距離で、次いでアクセスの良さでした【図表】。

ただし、オンライン診療の場合は多少事情が変わってくるはずです。

もちろん、オンライン診療を受けたあとは外来でも診察を受ける可能性が高いため、自宅・職場からの距離やアクセスの善し悪しは大事になるのですが、それ以上に、医師やクリニックの評判が重視されるのでないかと私は予測しています。「この医師は信頼できそうだ」「このクリニックなら病気を治してもらえそうだ」と多くの人に感じてもらえるほど、患者数は増えるわけです。

そこで重要になるのが「セルフブランディング」です。

セルフブランディングとはその名のとおり、自分自身(=self)のブランド化(=Branding)です。自らを「ほかの医師・クリニックとは異なる、特別な価値をもった存在」として位置づけ、それを患者になり得る人々に伝えることを指します。特定の分野で自らが培ってきた知識や経験、自院の特徴やポリシーなどを分かりやすく伝えることで、ほかの医師・医療機関ではなく、自分自身を選んでもらうことが大切です。そのためには、いくつかのメディアを利用しなければなりません。

手っ取り早いのは「ポータルサイトへの有料登録」

まず取りかかるべきはネットメディアです。最低限開設すべきなのがホームページですが、ホームページを訪れるのはクリニック名で検索した人に限られるため、その影響力は限られています。

そこで、医療機関の検索サイトや医療ポータルサイトにお金を支払って登録する手は有力です。

医療機関にとって、ポータルサイトに登録するメリットはいくつもあります。ほとんどのポータルサイトはGoogleに有料広告を出していますし、ポータルサイト自身が積極的にSEO対策(Search Engine Optimizationの略。検索エンジンの上位に表示されるようにさまざまな最適化対策を施すこと)を行っているため、患者がネット検索する際に上位に表示されやすいのです。

そして、ポータルサイトに有料登録しておけばサイト上での露出が増えるため、結果的に、患者からの検索に引っかかりやすくなります。

競合の少ない地方クリニックの場合、「診療科名×地域」という検索キーワードを入力すれば、検索上位に自院が表示される可能性は高いでしょう。私の院も、「小児科×新宮市」で検索すると一番上に表示されます。

一方、競争の激しい都市部のクリニックは、検索上位に表示するためのハードルがかなり高いものです。そこで、多くの人の目に触れやすいポータルサイトは、都市部のクリニックほど大きな恩恵をもたらします。

鈴木 幹啓

すずきこどもクリニック院長

【関連記事】

■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】

■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】

■「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】