超高齢社会になった日本…国民医療費は限界寸前

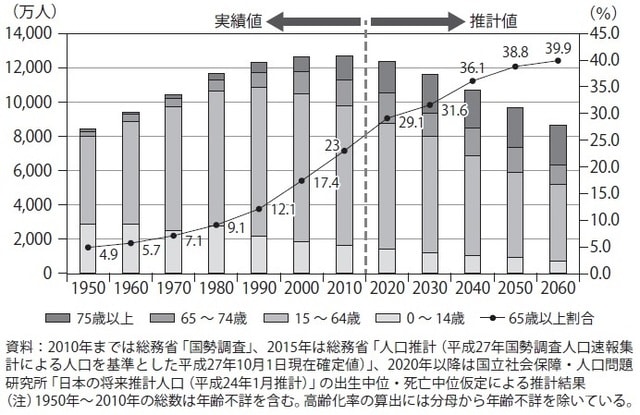

1970年、日本は高齢化社会に突入しました。一般的に高齢者とは65歳以上を指し、全人口に占める高齢者の割合が7%を超えると高齢化社会、14%以上で高齢社会、21%以上で超高齢社会と呼びます。2020年時点で高齢化率は29%に達していますから、現在の日本は超高齢社会といえます(図表1)。

今後も高齢者の増加は止まりません。その根拠はさまざまですが、例えばこれまで死に至る病とされていた癌などの病が、医療技術の進歩によって克服されたことなどが挙げられます。実際に、1993~1996年における癌患者の5年相対生存率は53.2%でしたが、2009~2011年には64.1%に改善されました(全国がん罹患モニタリング集計2009-2011年生存率報告「国立研究開発法人国立がん研究センターがん対策情報センター、2020」による)。さらに、ゲノム解析や再生医療といった最先端技術の研究が進めば、人々はいっそう長生きできるようになります。

このように長寿社会になったことは喜ばしいことですが、その反面、高齢者が増えることで、医療費の増大が社会問題となっています。なぜなら高齢者は若い世代に比べ病気にかかりやすいことや、医療費の公費負担が大きいためです。

厚生労働省の将来予測によれば、2018年度に45.3兆円だった国民医療費は、2030年度には63.2~63.5兆円、2040年度には78.1兆円~80.2兆円にまで膨れ上がるとされています(現状の年齢別受療率・利用率を基に機械的に計算した将来の患者数や利用者数に基づいて算出した予測)。

国庫負担を約4分の1とすると、2018年度の国庫負担額は約11兆円、2030年度は約16兆円、2040年度は約20兆円にも上る計算です。2018年度の一般会計歳出総額は97.7兆円だったことを考え合わせると、日本の国家予算における医療費の負担は、すでに限界に近づいています。

同時に、少子化の進行により、高齢者の医療費を支える生産年齢(15歳~64歳)人口は減少の一途を辿っており、総人口も2008年をピークに減少しています(平成24年総務省「国勢調査」)。2065年には高齢者一人に対しての現役世代は1.3人の比率になるといわれており、政府は、医療費を抑えることに必死です。

高齢者の増加でクリニックのニーズがより高まるように思われますが、そうではありません。クリニックの経営は追い詰められています。なぜなら、日本政府はこれ以上医療費が増大し国庫を圧迫しないように、今後も診療報酬のマイナス改定を続けると予想されるからです。

〈オンライン診療に新たな革命/ラディアル型オンライン診療システムとは?〉

イシャチョク®プラットフォーム

ダウンロード資料はコチラ>>

コロナ禍の「受診控え」がクリニック経営を圧迫

診療報酬のマイナス改定に苦しむクリニックにさらなる追い打ちをかけているのが、コロナ禍による患者の「受診控え」です。

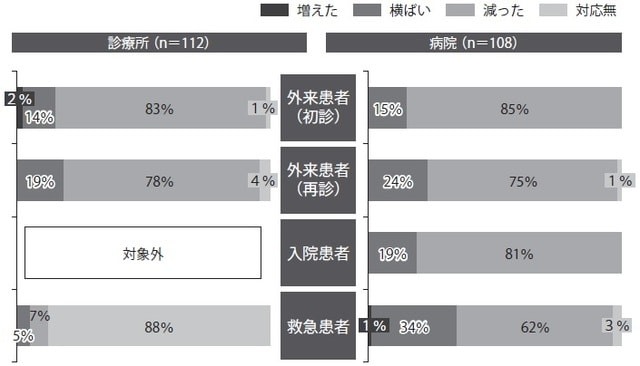

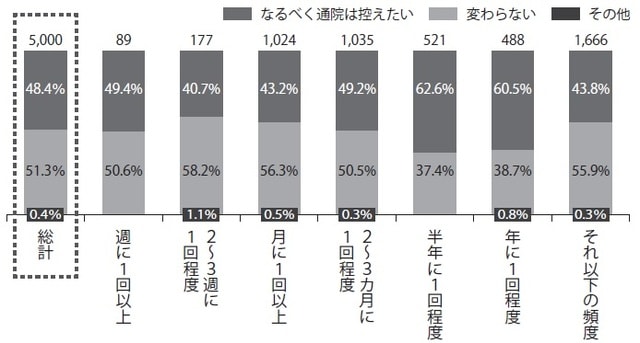

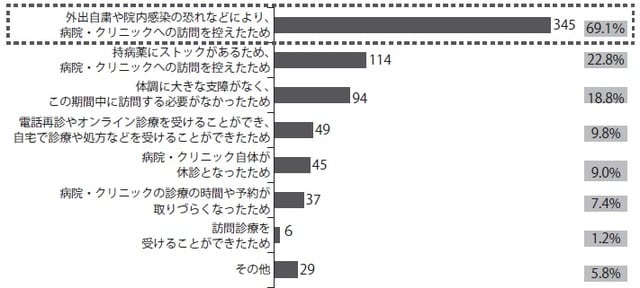

医療ポータルサイト運営のエムスリーの調査によれば、都内開業医の約2割で外来患者が半減したといいます。また、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社が、医師と5000人の患者を対象に行った「『コロナ禍での国内医療機関への通院状況・オンライン診療の活用状況』に関するアンケート調査結果」でも、約80%の医師が、新型コロナウイルスの影響で外来患者や入院患者が減少したと感じています(図表3)。

実際に多くの患者は、医療機関で新型コロナウイルスに感染することを恐れています。前述の「『コロナ禍での国内医療機関への通院状況・オンライン診療の活用状況』に関するアンケート調査結果」によれば、48%の患者が「なるべく通院は控えたい」と考えているようです(図表4)。

〈オンライン診療に新たな革命/ラディアル型オンライン診療システムとは?〉

イシャチョク®プラットフォーム

ダウンロード資料はコチラ>>

減少割合:頻度が減った患者÷定期的な通院患者

さらに、コロナ禍をきっかけにマスク着用や手洗いの励行、外出自粛などの「新しい生活様式」が定着したことで、インフルエンザ等の感染者数が激減しています。良いことではありますが、クリニック経営にとっては痛手です。

実際に、国立感染症研究所によると、2017-2018年シーズンのインフルエンザ累積推計受診患者数は約2249万人、2018-2019年シーズンは約1201万人、2019-2020年シーズンは約729万人でした。ところが2020-2021年シーズンは、1月までの暫定データではありますが、約78万人でした。直近の数年間に比べ、明らかに少ないレベルにとどまっているのです。

新型コロナウイルスのワクチン接種が始まり、明るい未来が到来するように思われますが、ウイルスが完全に収束するにはまだ時間がかかるでしょう。少なくとも向こう1年のスパンでは、患者の受診控えは変わらないのではないかと、私は考えています。

「受診を控えたい患者」はコロナ以前から存在

新型コロナウイルス感染拡大により、多くの患者が「受診控え」をしましたが、実はコロナ禍以前から、「通院を減らしたい」という患者は、一定数存在していました。

患者が医療機関への通院を減らしたいと考える理由としては、通院に伴う負担の多さが考えられます。

医療機関を受診するとき、患者は往復に交通費を支払わなければなりません。また、病院での待ち時間、診察・治療を受ける時間、医療機関までの往復には時間がかかります。

これらの「時間的負担」に加え、医療機関に足を運ぶという「肉体的・精神的負担」も伴います。

そのため、本音では「負担になるからなるべく病院に行きたくない」と思っている患者は多いのです。

長期処方が定着すれば、開業医の収入は3分の1に減少

コロナ禍での受診控えと相まって、多くのクリニックで「長期処方患者」が増えています。

例えば、受診控えは、慢性疾患による定期受診患者たちにとって、長期処方の大義名分となっています。

その動きは「なるべく病院に行きたくない」というそのほか多くの患者の本音と合致し、医薬品の長期処方を希望する患者が増加しているのです。

実際に、2020年5月に日本医師会が全国のクリニックを対象に行ったアンケートによると、前年同期と比較して長期処方の患者が「増えた」クリニックは約70%に上ります。

私のクリニックでも、それまで1ヵ月に1度のペースで診察し、薬を処方していた患者から「今後は3ヵ月間隔で受診したい」と依頼されるようになりました。

1ヵ月に1度診察していた患者が3ヵ月に1度の診察ペースに変われば、当然のことながら、その患者から得られる診療報酬も3分の1に減ります。極論、全患者が同じことを言い出せば、開業医の収入も3分の1になってしまうわけです。

もちろん、すべての患者が長期処方になることはありません。しかし、仮に3分の1の患者が1ヵ月ペースから3ヵ月ペースに切り替わったら、クリニックの収益は以前の9分の7、すなわち22%減ということになります。人件費や賃料などの固定費を削ることは難しいため、収益が2割も下がったら、多くのクリニックは赤字へと転落してしまうに違いありません。

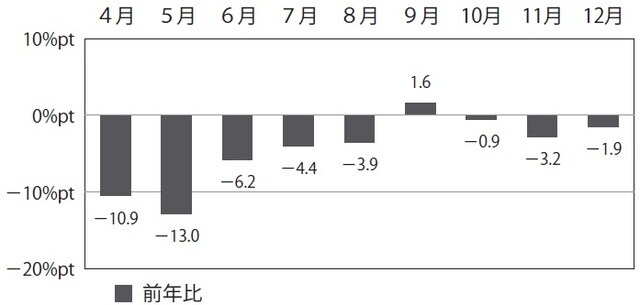

実際に、新型コロナウイルスの感染拡大が始まった2020年春以降に医療機関の経営環境が苦しくなっているデータがあります。一般社団法人日本病院会、公益社団法人全日本病院協会、一般社団法人日本医療法人協会が合同で行った「新型コロナウイルス感染拡大による病院経営状況の調査」によれば、2020年4~12月における医療機関の経営指標は軒並み悪化。「外来診療収入」は同4.3%減、「健診・人間ドック等収入」は同15.8%減で、医業収益全体で見ると5.1%減となりました。なかでも厳しかったのが5月で、医業収益は前年同月より13.0%も減っています(図表6)。

ここに、長期処方が定着してしまえば、クリニックの赤字は続く一方です。開業医の未来は、決して楽観視できるものではありません。現実をしっかりと見つめ、減りつつある患者数をもう一度伸ばす取り組みが必要なのです。

鈴木 幹啓

すずきこどもクリニック院長

〈オンライン診療に新たな革命/ラディアル型オンライン診療システムとは?〉

イシャチョク®プラットフォーム

ダウンロード資料はコチラ>>