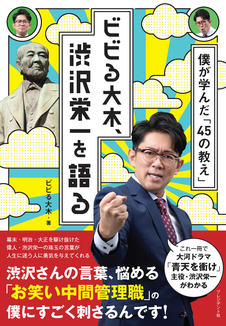

【関連記事】「変わらないでいるためには…」ビビる大木が深く共感した、“郷ひろみの一言”

「教えられるのではなく、奪う」事業承継の本質

およそ新創の事業は一直線に無難に進み行かるべきものではない。あるいは躓(つまず)き、あるいは悩み、種々の困難を経(へ)、辛苦を嘗(な)めて、はじめて成功を見るものである。

【『渋沢栄一訓言集』実業と経済】

■絶対教えねぇ、奪え!

父から息子への一流職人の“技の継承”(どんなに技の継承ができても、「味」の承継は無理と言われています)は、その名店にとって担い手と味が変わるという点では、新規事業に近い苦労が伴うものです。

渋沢さんがおっしゃるように、無難に進むことはありません。いや、むしろ無難に進んではいけないものです。困難の連続を乗り越えて、初めて「有難き」という言葉が生まれるのは、漢字を見ていてもわかります。

代が替わり、なお先代同様に店が繁盛するというのは、企業の新規事業以上に大変なことでした。

僕はそのことを、あるテレビ番組に出演してほんの少しわかったような気がしました。「ああこういう職人がいるんだな」と思ったからです。

事前に、当代一流の天ぷら職人の店でロケをすることを、制作スタッフから聞かされていました。少し下町っぽい銀座の路地の一角に店はありました。予約が全然取れない店で、カウンターで天ぷらをいただきます。

店には60歳ぐらいの大将がいました。いたって普通の若い職人もいました。若い子は修業中の息子さんだそうです。

「大将は息子さんに教えているんですか?」と聞きますと、「教えねえよ」とつれない言葉が返ってきました。「何で教えないんですか? 跡取りだったら教えなきゃダメじゃないですか」と僕がたたみかけると、「いや教えねえ。俺が勝手に譲るのではなく、こいつが俺からそれを奪わなきゃダメだろ」と言うのです。

「この店を、もうおまえに任せると、俺に思わせるぐらいに、こいつが俺から奪わなきゃダメだ。だから、教えないんだよ」厳しい修業だなと思いましたが、そのぐらい厳しくしないと、跡を継いでもお客様がついて来ないなと思いました。「教えるじゃなくて、だから奪う」、大将の話を聞いていると、これこそ間違いのない継承方法だと思いました。