多くの企業が本格的にDXの検討を始めるのはいつ?

「アフターコロナ」の最初の3年間のプランのひとつとして、企業ブランドの向上、ユーザーとの定期的なつながりの形成、そして売上げの安定性という3つの重要な目的から、すべての業界でサブスクリプションを経営戦略に導入することが必須になるだろう。そして、その後3〜5年の間に行わなければならないのが、デジタル・トランスフォーメーション(DX)である。

DXとは、ビジネスモデルをフェイス・トゥ・フェイスなどリアル重視の従来型から、デジタルを組み込んだモデルへと転換(トランスフォーム)することを指す。近年では、ITベンチャー企業で既存業界のDXを成し遂げて急成長する企業が多くなってきている。

DXも「ウィズコロナ」前後から話題となりつつある概念であるが、多くの企業のDXはBPR(ビジネス・プロセス・リエンジニアリング)の延長線上としてシステム導入による効率化や省人化がメインであり、経営戦略としてDXに成功した企業はほとんど聞かない。

実際に多くの企業が本格的にDXの検討を始めるのは、「ウィズコロナ」で思うような事業ができなかったことを踏まえ、「アフターコロナ」からであると考えられる。

なぜなら、「ウィズコロナ」によって、ウェブ会議などのオンラインを中心とした活動が定着したことによって、ユーザーは多くの課題や面倒ごとをインターネットもしくは人を介さずに解決するようになり、不必要なリアルでの消費・接触行動を避けるようになるからである。

中国から見えるDXの拡大プロセス

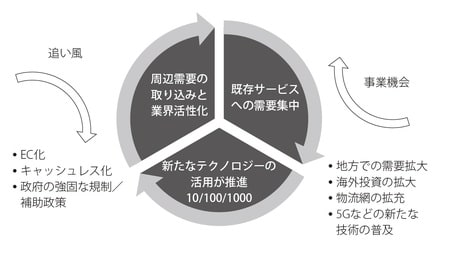

読者の中には、DXがどのように自社、そして自社を取り巻く環境をも変えてしまうのかについて悩んでいる人も多いだろう。これについては、既に中国で見られる3つの拡大プロセスが参考になる。

1つ目は、既存サービスへの需要集中である。中国ではアリババのタオバオや天ティエンマオ猫のT-mall、生鮮食品ECの叮咚買菜(ティンドンマイツァイ)など、多くのECサービスの需要が元日から3月の女王の日までに40%近く増加している。

アリババは閉店中の飲食店や工場などから人材をシェアリングするサービスを始めたが、現状のままのオペレーションでは人手が足りなくなることが予測できる。すると2つ目に、新しいテクノロジーを活用したDXが登場する。図に記載した10/100/1000とは、中国流のDXを成功させる秘訣である。

やり方は、毎週10人のユーザーに対してアンケートを送り、ニーズや課題を把握する。次に100人のウェイボー(中国版ツイッター)の投稿を確認して、匿名ユーザーの意見を把握する。そして、最後の千人に対してベータ版のサービスをローンチするものである。

たとえばアリババは、ユーザーアンケートからコロナ禍で注文が殺到しており、注文ができない、近くまで届けてくれれば取りに行くというニーズを把握し、AIを活用して地域ごとに特定の集合宅配ボックスまで荷物を送付し、そこから各家庭が集荷して自宅まで持って帰るオペレーションを、まだ特定のエリア限定だがスタートしたと発表している。