ここからはこれを前提に、いくつかのワクチン開発が成功して「ウィズコロナ」が明け、いよいよ本格的な「アフターコロナ」の時代に入った場合に、企業はどのような経営戦略を採り得るべきなのかについて、解説を行っていく。

「アフターコロナ」後の3年でどう差をつけるか?

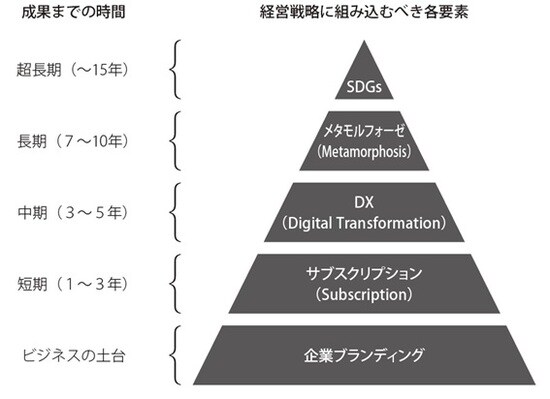

図表1を見ていただきたい。今後「アフターコロナ」の世界で企業が対応しなければならない経営戦略の要素を時間軸とともに記載した。個々の内容については、既にご存知の内容も多いかもしれない。しかし、おそらく多くの人が、言葉の意味はわかるものの、これらの経営戦略の要素1つ1つについてどのように実行したらよいのか悩んでいることだろう。

実際、「これは手をつけたが、これはまだ手をつけられていない」「IT業界だけの話だと思っていた」「何か『アフターコロナ』に向けて中期経営計画に盛り込まなければならないがどうしたらいいか」という相談が私のもとによく寄せられる。そこで本連載では、これらについて多数の事例を含めて解説するとともに、実行に移すために、いつまでにどれをやるべきなのか、どのようにやるのかという期限と事例をセットで提示する。

これを本連載では、それぞれの頭文字を取って「SDMS(エス・ディー・エム・ズ)フレームワーク」と呼ぶことにする。

ここで「アフターコロナ」における企業経営者(および政策担当者)のマインドセットについて解説をしておきたい。

「『アフターコロナ』後の3年でどう差をつけるか」ということこそ、「アフターコロナ」において企業経営者(政策担当者)がまず持つべきマインドセットである。それはなぜか。

コロナウイルスの影響で、リーマンショック後の10年で大きくついた米中企業との差が、ゼロにまで戻ってきた。この機会に経営戦略を改めてゼロベースで見直さなければ、再び次の10年も差をつけられるどころか、さらに差が開いてしまうと考えているからである。

実際、アメリカやヨーロッパで大手企業の倒産やレイオフが急増している。アメリカでは、大手百貨店のJCペニーやニーマン・マーカス、ファッション企業のJクルーといった業界トップクラスの企業が米連邦破産法11条(チャプターイレブン)を申請した。

欧米だけではない。中国の大手映画製作・配給会社のワンダ・メディアも2020年4月28日に従業員の30%にものぼる大規模なリストラを発表している。このマーケットは、これまで日本企業が上位に組み込めていなかったが、中国の巨大な映画市場はTOHOシネマズなどの大手映画会社が狙うべき巨大なマーケットである。

他の業界でも、これまで差をつけられていたグローバル企業に追いつく千載一遇のチャンスは、当面「アフターコロナ」後の3年だけであると考えられる。国内でも、「ウィズコロナ」においてはどこの企業も一律で業務縮小やリストラを行っている。今こそ、業界ナンバーワン企業に追いつく、またとない機会である。

しかしながら、「アフターコロナ」で何をどうしたらよいか、本当に世の中は変わるのか、と悩んでいる人も多い。だが、「アフターコロナ」に向けた経営者のマインドセットとしては、これまで導入できていなかった、ベストプラクティスを学んで取り入れられる数少ない機会になる。「アフターコロナ」後の3年の間で、優先順位の高いものはすべて片を付けるマインドセットを持っていただきたい。

「ビジョン」「実効策」を1枚の紙にまとめる

こうしたマインドセットの次に、企業経営者(政策担当者)が「アフターコロナ」の時代に持つべきなのは、今後の方向性を明確に示したビジョンと実行策である。

必ず自社で「今後どうするべきなのか」、そしてそれ以上に「何をしてはならないのか」について社内で共有できるように、具体的なビジョンを1枚の紙にまとめるとともに、具体的にどのような施策を行うのか、それを誰が責任者としてまとめるのか、いつまでに行うのかというレベルにまで具体化して定めてほしい。つまり、ステークホルダー向けの明確な地図(方向性とその施策)と、どこまでできたのかというチェックリスト(計画とスケジュール)を持っていただきたいのである。

方向性が曖昧なままでは株主も従業員も、その他取引先などのステークホルダーも不安になるだけである。特に、昨今は日本でも投資家の力が強くなってきている。暫定的なもので構わないので、中期経営計画やアナリスト向けIRミーティング、社員向けの説明会などで今後のビジョンを明確に示し、徐々に修正するほうがよい。

経営戦略は、大量生産からマーケティング、SNSへ

最初に少しだけ経営戦略とマーケティングの歴史の話をする。これまで企業はどのような競争優位の源泉で勝つことができたのか、そしてそれが「アフターコロナ」でどう変化するのかという話である。

まず1960年代から80年代までのモノが足りない時代、資本力こそが企業における最大の競争優位の源泉であった。個人のニーズはシンプルで、大量生産を行う資本が重要であった。フォードのT型フォードは黒色1色のみ、モデルも1つだけというシンプルさで、とにかく安い自動車を大量に販売した。鉄道を引く、鉱山を掘って鉄鋼を作る、機械を作る、アメリカ全土に瞬く間に商品を並べるなど、高度経済成長期は世界的に資本がある企業が基本的に強かった。

しかし、80年代から経済が高度化し、顧客のニーズが多様化し始めると、資本力だけでは勝敗が決まらなくなった。顧客のニーズに合った商品を作れるのか、大量のマス広告で自社を知ってもらえるのかどうかといったマーケティングが重要になり、この時代に企業の競争優位の源泉は製品開発力、そしてマーケティングへと移っていった。

製品開発力は一朝一夕では身につかないし、顧客のニーズも1日ではわからない。そのため、細かい作業をする努力を積み重ねることができる日本企業がこの時代には強かった。

次に90年代から2000年代になると、インターネットの時代になる。インターネットによって、これまで断片的にしか情報を持ち得なかった個人が情報を持てるようになった。自主的にどの商品を購入するかを調べて決められるようになったのである。すると、これまで以上にユーザーのニーズが多様化、細分化されていった。

そこで企業は、これまで以上にユーザーの意見を聞き、ユーザーの課題(ユーザーペイン)を解決する商品を作れるかが重要になった。そして、それらの製品を圧倒的なマーケティングで拡散できるかが勝負の分かれ目になった。アマゾンやグーグルなどは、これまで使いにくいと思われていた商品やサービスを大きく改善させることで、世界的な企業を構築した。この時代には、企業は自社の範囲を超え、他社とコラボレーションすることが当たり前になった。

さらに2010年代、フェイスブックやツイッターなどのSNSが普及し、ユーザー同士、企業とユーザーとがつながりを持つ時代になった。ユーザーはSNSとインターネット上で自身がほしい、共感できる商品を探せるようになり、インターネット広告の市場が急激に拡大し、これまで強いメディアだったマスメディアの価値が減退した。そしてSNSが一瞬のうちに大ヒットを生み、それだけで企業が成立するほどのメディアパワーを持つようになったのである。

2010年代、企業の競争優位の源泉は、特にB2C市場でユーザーのシーズやウォンツを捉えられるかに変わった。そして、自社の強みに特化することが経営戦略上重要になった。