「積極運用」「消極運用」…それぞれの手法をおさらい

前回の記事『「投資信託」を選ぶ際に欠かせない3つの着眼点とは?』において、投資信託はリスク、リターン、コストがポイントと述べましたが、ここではそれらの観点から株式投資信託の運用の「積極運用・アクティブ運用」と「消極運用・パッシブ運用」について説明します。「消極運用・パッシブ運用」については、コストが安価で投資結果も比較的良いという点を詳しく述べたいと思います。

●積極運用・アクティブ運用

積極運用とは、運用担当者、つまり、投資信託の運用内容を考えて決める人、具体的には投資信託委託会社のファンド・マネージャーが考えた独自の運用方法に従って運用を行う手法です。効率的市場仮説*がかなり妥当な説としても、投資家の全員が即座に同じ情報を共有でき、また、常に瞬時に投資の判断を下せるわけではないでしょう。ですから、投資の専門家による積極運用で良い成績が得られる可能性はあります。

* 効率的市場仮説:金融商品はすべての利用可能な情報を織り込んで今現在の市場価格がついており、割安、割高の銘柄を見つけたり、良い売買タイミングを計ったりすることは難しいという考え方で、株式市場が効率的であればあるほど株価を予測することは困難になるとされます。この仮説は2013年にノーベル経済学賞を受賞したユージン・ファーマ氏によって明確化されました。

また、そうした情報が徐々に価格に織り込まれるのであれば、価格変動にトレンド、1つの流れ、傾向が発生することも考えられます。ファンド・マネージャーは、このようなトレンドなどを読むことにかけては一日の長がありますので、積極運用による運用が良い結果を生む可能性は、やはりあるといえるでしょう。

●消極運用・パッシブ運用

これに対して消極運用とは、市場全体の動きを表す指標・インデックスと同様の運用を目指すものです。日本の株式でいえば、東証株価指数や日経平均株価に連動するような運用をするものです。

効率的市場仮説によれば、あらゆる情報は瞬時に市場に行き渡り、割安や割高の株式、そして金融商品を見つけることはできないとされます。そして、すべての投資家が同じ情報を共有していると考えます。

そう考えると、投資家は共通の投資判断を行い、結果として共通のポートフォリオ、分散投資の内容を保有するはずです。そうしないと市場の需要と供給がバランスしないからです。やや難しい話となりましたが、こうしてできたものが市場ポートフォリオと呼ばれるものです。

一般人が「良い銘柄」を探し出すのが困難な理由

近年はわが国の株式市場は好調に推移しており、証券会社による個人向けの資産運用セミナーも多く開かれ、盛況なようです。また、セミナー参加者からは「成長が期待できそうな何々の関連銘柄を買いたい」等の意見があるようですが、セミナーで提供されるのは、噛み砕かれたやさしい情報であり、証券市場のアナリストがすでに分析済みのものなのです。そのため、情報提供される銘柄はすでに価格が上昇している可能性があります。また、銘柄の将来性は大変不確実なものといえます。したがって、一般の方々がセミナー等による情報で良い銘柄を発見することはきわめて困難であると思います。

つまり、現代の株式市場は、多くの投資のプロが膨大な時間と労力、経費を使い、調査・研究を行った上で投資を行っており、そのプロセスのなかで決まっていく株価にはすでにあらゆる情報が織り込まれ、「割安な銘柄」「将来有望なのに放置されている銘柄」などないのではないか。この考え方が「効率的市場仮説」です。

平たくいえば、マーケットを出し抜くような運用はできない、ということです。そうであれば、「市場の動き全体と同じような投資の方が優れている」という結論になったのです。

消極運用は、上位4分の1のFMを選択したのと同じ!?

消極運用の成績の良さは実証データで示されているのですが、積極運用の株式投資信託の収益が市場のインデックスからどれくらいブレるかについては、専門的には「標準偏差で5%程度」といわれています。しかし、積極運用は内容を頻繁に入れ替える売買を行います。そのコストを3%台半ばとするなら、インデックスを上回る積極運用の株式投資信託の数は、論理的には全体の4分の1程度しかないことになります。

ちなみに、米国の世界第2位の投資信託会社であるバンガード・グループの創業者であり、2019年に亡くなったジョン・ボーグル氏も、消極運用を用いることは、原理的にファンド・マネージャーの能力ランキングで、上から4分の1のファンド・マネージャーを選択したことになると述べています。

このような観点から、銘柄入れ替えの売買手数料などがかかるために費用が高くなる、つまり、運用管理費用(信託報酬)が高くなる投資信託よりも、市場平均の運用成果を目指す投資信託、インデックス・ファンドの方がよいということになります。公的年金運用の運用方針においても、「原則として、パッシブ運用とアクティブ運用を併用する」とされており、長期の資産運用では有力な方法です。

この株式投資信託の銘柄入れ替えは、2年半で1回転するといわれています。少額投資非課税制度、ニーサでは、長期投資を目指して株式投資信託が用いられますが、川北英隆京都大学名誉教授は、「投資対象となった投資信託の内部で激しく株式が入れ替えられれば、何のためのニーサなのかわからない」と指摘しています。

米国の統計では、消極運用の投資信託の運用成績は、期間が長くなるほど明確になるといわれています。インデックス・ファンドより運用成績が悪かった積極運用の投資信託の割合は、期間が1年では48%ですが、5年になると68%、10年では79%にもなるというデータがあります。長期投資では、市場平均に打ち勝てる積極運用の投資信託の数は少ないわけで、長期投資では消極運用を用いた方がよいことになります。

ともあれ「消極運用」とはいうものの、市場の情報処理の状況がよいという株式市場の実情を背景に、投資理論から合理的に考え、いわば「意図的に消極運用を行う」ということです。

つまり消極運用とは「積極運用でいろいろとやってみたが、だめだったから選択する」というものではないのです。その意味では「消極運用」という翻訳もよくないといえるでしょう。意図的にインデックスに追随するのですから、「市場フォロー運用」と呼んだ方がよいのではないでしょうか。究極のインデックス・ファンドは「市場ポートフォリオをフォローする」ものなのですから。

最近では積立投資信託を行う人の間で、この消極運用の投資信託がよく用いられるようになってきました。わが国でもようやく消極運用のメリットが理解されるようになったのではないかと思います。

積極運用でも、インデックスに勝てる可能性はある

しかし、実際には積極運用の投資信託は人気があります。また、公的年金のような長期運用の専門家も積極運用を併用します。それは、積極運用でもインデックスに勝つ可能性があるからです。つまり、市場が間違える場合があるのです。

米国の元FRB議長のアラン・グリーンスパン氏は、「バブルは崩壊するまでバブルとわからない」という趣旨の発言をしたとされます。適正な株価かどうかについて、なかなかわからないこともあるのです。

しかし、時間が経てばバブルも解消するように、長期的には市場は効率的であり、市場平均に打ち勝つような運用は難しいと考えられますので、長期投資には市場全体をフォローするこの考え方が有力ということになります。

バブルは本当にわからないのか、とよくいわれますが、これは本当に判断が難しいものです。日本を平成の大不況に導くことになった1980年代後半のバブルは、それが進んでいる間、ほとんど国内で話題になることはありませんでした。

日本の銀行は不動産関連融資に多額の貸出金をつぎ込みましたが、米国の格付会社はそうした貸出姿勢を疑問視し、説明を求めていました。しかし、日本の銀行は問題ないとしていました。それほどに日本全体が熱狂の中にあったのです。

一方、2013年にノーベル経済学賞を受賞したロバート・シラー氏は、「バブルかどうかは判断できる」という立場を取ります。実際、シラー氏は2000年頃のITバブルにも、リーマン・ショックの前の住宅バブルにも、警鐘を鳴らしていました。

シラー氏は株価収益率の計算において、過去10年の利益をベースに株価収益率・PERを算出し、この計算方法により算出されたPERが25倍を超えればバブルであるとしているそうです。そして、それはITバブルとリーマン・ショック後の異常値の時だけでしたが、現在も25倍を超えています(2019年7月時点)。つまり、現在の米国の株価は割高だということになります。こうした意見を持つシラー氏は、効率的市場仮説については否定的です。市場は間違えるという立場といえます。前に述べたように、短期投資では積極運用の投資信託の方が運用成績が良いのは、短期的に市場は間違えるが長期的には間違えないということでしょう。

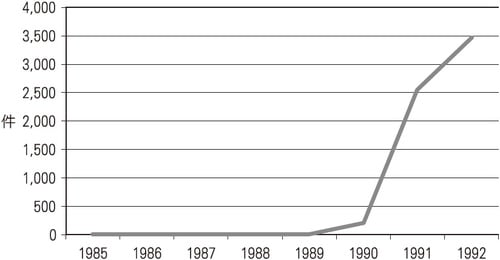

日本経済新聞でバブルという言葉が多く使われるようになったのは、1990年1月に株価の下落が始まってから1年経った1991年以降であり、バブルが起こっていた時は少数の人を除き、そうは思わなかったのです。

株価が下落を始めた1990年1月から約1年間、人々は1980年代後半がバブルであったことに気がつかなかったのです。今ではバブルという言葉は誰でも知っている言葉ですが、1980年代にこの言葉を知っていた日本人は少なかったといってよいと思います。

当時、社会的に問題となっていたのは土地の値上がりでした。サラリーマンの年収の5倍がマイホームの価格の上限といわれていましたが、土地全般の価格上昇で住宅地の価格も高くなり、社会問題化しました。

そこで、政府は不動産融資規制を行い、これがバブル崩壊の決定的なきっかけとなり、日本銀行がさらに金融引き締めを継続したことでバブル崩壊の流れが決まったといわれています。そして、当時のマスメディア、そして国民もこうした政策を肯定的に評価したのです。前に述べたように、多くの国民にとってバブル崩壊は他人事であって、1990年代前半ではバブル崩壊における影響の大きさが理解されていなかったのです。

バブル経済の頃、海外の投資家から証券関係者に対して日本の株価への疑問が示されていましたが、日本の証券アナリストはさまざまな理由をつけて「問題ない」という態度を取っていました。その典型がQレシオという実質株価純資産倍率です。主として土地の含み益を純資産に算入すれば、当時の株価は高くないとする考え方は、現状を正当化するための理論でした。株価純資産倍率・PBR(プライス・ブックバリュー・レシオ)、とは、一株当たりの純資産の何倍の株価となっているかを見る指標ですが、それに簿価に反映されない含み益を加算したわけです。

もしも大多数がインデックス・ファンドで運用すると…

積極運用の投資信託の運用成績は、インデックス・ファンドという消極運用の投資信託に比べて運用成績が芳しくありません。しかし、こうした積極運用の投資信託の運用担当者が市場の状況を分析・調査してくれるからこそ、市場の情報処理は効率的となりインデックス・ファンドは存在できることも事実です。

つまり、インデックス・ファンドはみずから銘柄の選択をしないので、仮に大多数の人がインデックス・ファンドで運用すれば、市場で個々の株式の銘柄分析をする人は少なくなります。そうすると市場の情報分析力は落ちてきて効率性が悪化します。

インデックス・ファンドは、積極運用の運用者の情報分析力にいわば「ただ乗り」しているといえるわけであり、銘柄選びを行う投資家がいなくなれば、インデックス・ファンドはその前提が崩れて存在できないのです。市場フォロー運用ですから、市場、マーケットが機能しなくなれば、それをフォローしたとしても、よい運用成績が得られないわけです。

では、実際にどんなことが予想されるかといえば、消極運用の立場が減っていけば、消極運用の運用成績が良くなり、消極運用が増えれば消極運用の運用成績が悪化し、その中間でバランスするところに落ち着くといわれています。

しかし、長期投資を行う投資家にとって費用は大きな問題です。そこで、積極運用の投資信託の手数料負担を軽くする意味で、消極運用のインデックス・ファンドの活用が重要になるわけです。

なお、積極運用を行う投資信託では、ファンド・マネージャーが交代したり、辞職した場合どうなるのかという問題があります。ファンド・マネージャーの分析力に頼って投資していた投資信託ですから、ファンド・マネージャーの交代は大ごとであるかのように思われます。

しかし、ファンド・マネージャーは、1人で運用する場合とチームで運用する場合があり、チーム運用の場合はチーム全体が転職でもしない限り、問題はありません。

そして、実は1人のファンド・マネージャーが運用をする場合でも、その人1人の個人的裁量で運用をしていることはないといわれています。個別の企業を調べる調査担当者、そして経済や市場全体の動向を分析する人々の協力を得て仕事をしているのが実情のようです。

米国ではファンド・マネージャーのピーター・リンチ氏が、マゼラン・ファンドという有名な投資信託を運用して長期間にわたり、良い運用成績を残しました。彼が引退する時は、多くの人から感謝の手紙が寄せられたといわれますので、そうした例外的な場合であれば、問題は小さくないのでしょう。ちなみにリンチ氏は、次回に述べる成長株投資という投資手法で有名な人です。

藤波 大三郎

中央大学商学部 兼任講師

![投資初心者のための資産運用[改訂版]](/mwimgs/5/0/226w/img_5001402f17630541909972e827f54a9013179.jpg)