世代間にも「ダイバーシティ(多様性)」の視点が必要

若手(ゆとり)社員とシニア人材のマネジメント課題は、実は職場のダイバーシティ(多様性)と関係しています。

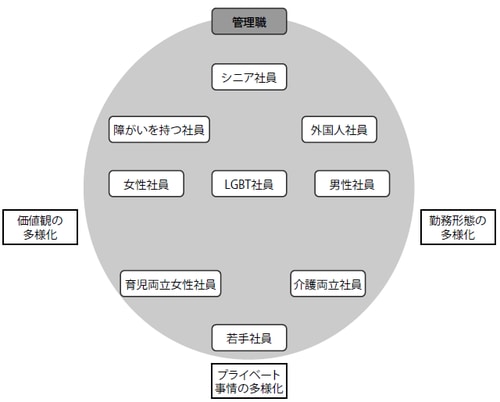

職場のダイバーシティは、正社員に対しての非正規社員とか、日本人社員に対しての外国人社員とか、男性社員に対しての女性社員だとか、もっといえば、障がい者とかLGBT(性的少数者)とか、いわゆる主流派に対して少数派を受け入れて活かしていくものだと一般的には思われています。

しかし一見、主流派に見える日本人男性社員の中でも、仕事の経験を十分に積んだ働き盛りの30~50代社員と、それ以外の社員との間には、その働き方において差があり、ダイバーシティの対象になります。

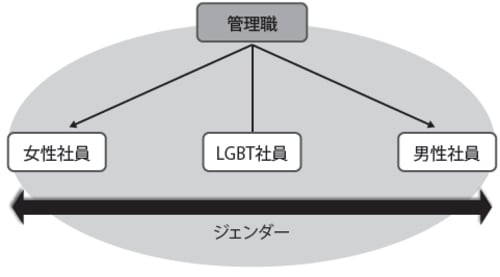

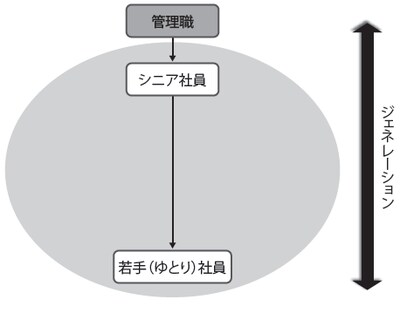

ジェンダーに着目した前者を「横のダイバーシティ(多様性)」とすれば、ジェネレーションにフォーカスした後者は「縦のダイバーシティ(多様性)」といえます。

[図表1]横のダイバーシティ

[図表2]縦のダイバーシティ

[図表3]「ダイバーシティ・マネジメント」とは

仕事の経験不足から失敗も多く、何らかのフォローが必要な20代の若手社員と、体力や記憶力や視力の衰えが始まり、定年後再雇用などによる環境の変化に戸惑う60代のシニア社員は、30~50代社員に比べると特別なマネジメントが必要になります。それを私は「縦のダイバーシティ」と名づけました。

2017年に上梓した前著『一瞬で心をつかむ 女性部下マネジメント』において、私は女性に注目して主に横のダイバーシティについて解説しました。本連載では、男性女性にかかわらず、年齢によって生じる縦のダイバーシティについて説明していきたいと考えています。

縦のダイバーシティとは、年齢による区別ですから、ジェネレーションギャップとか世代論といった従来からの分類にも関係してきます。ここで、もし年齢による差別が生じてしまうのであれば、それはダイバーシティに反することでよくないのですが、女性に生理や出産があってそれに対する配慮が必須であるのと同様、加齢による肉体的・精神的な変化に対する配慮も確実に必要になります。

たとえば、大学を卒業して初めて社会人になる新入社員には、社会のルールを理解するためのマナー研修や、会社の文化に慣れるためのOJTがどうしても必要です。社会のことをあまり知らない状態で最初に選んだ会社に満足できず、若いうちに転職をする人も少なくありませんから、それに対する理解も求められます。

大卒新人の3割が3年以内に離職するというデータを示したように、最近では20代の転職を第二新卒として積極的に採用する傾向も見られます。また、女性であれば20代で出産や育児に入る人もいますし、最近は男性の育児参加も当然とされていますから、若手社員ともなると男女問わず育児休暇を取得することがあります。このように、20代の若手社員は、40代の社員とは異なり働き方が不安定になりがちですから、それに対応したマネジメントが求められます。

一方、60代のシニア人材も、40代の社員とは異なります。一つは、すでに述べたように、役職定年や定年後再雇用という仕事環境の変化です。仕事そのものが変わったり、仕事は同じでも年下の上司の指示に従ったり、慣れ親しんだ環境からの変化はシニア人材にストレスを与えます。ただでさえシニア人材は、日進月歩のICT(以降、ITと記述)の進歩についていくのに苦労しているのです。肩書きが変わったり職種が変わったりすることは、頭の固くなりがちなシニア人材にはたいへんな苦労です。

今の60代は昔に比べれば若いといっても個人差がありますし、足腰の衰えや老眼といった肉体の変化は避けられません。身体が俊敏に動かなくなって腰が重くなれば、新しい情報に対する感度も必然的に鈍くなります。そのような肉体や精神の変化を管理職は理解する必要があります。

シニア世代は「要介護の親」を持つ人が多い

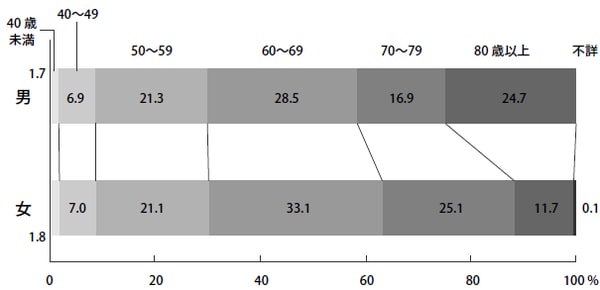

また、60代のシニア人材は、両親が80~90代を迎えて要介護となることが多いです。

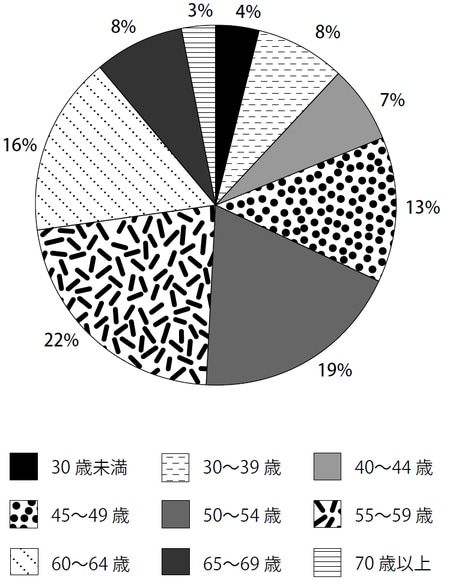

日本における在宅介護者(介護する人)の年齢を見ると、60代が最も多く全体の約3割を占めています。70歳以上の割合も多く、老老介護の実態が垣間見えます。介護ができるということは、それだけ肉体的に健康でまだまだ若いことも意味しますが、企業に勤めながらの介護となると、その負担は増大します。

[図表4]要介護者と同居の在宅介護者の年齢分布

【出典】厚生労働省「平成28 年 国民生活基礎調査の概況」(熊本地震の影響で熊本県の調査はなし)

では、実際にどの程度のサラリーマン(雇用者)が介護をしているのでしょうか。

総務省統計局の「平成29年度 就業構造基本調査」によると、雇用者かつ介護従事者は約300万人で、全雇用者に占める割合でいえば5%にあたります。おおざっぱにいえば雇用者の20人に1人が介護をしているわけで、無視できる数ではありません。

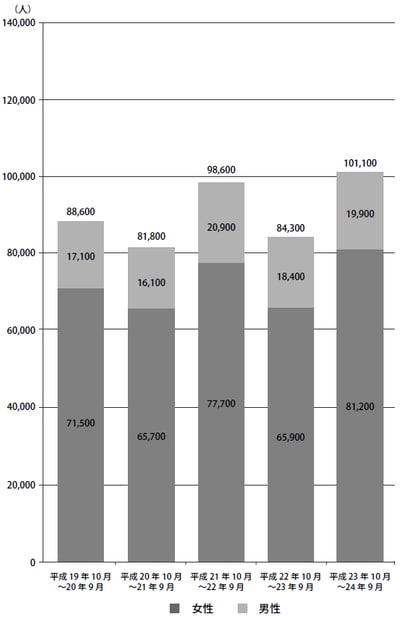

[図表5]介護をしている雇用者の年齢分布

年齢別に見ると最も多いのは50代後半で、22%となります。両親や配偶者など家族の介護をする可能性の最も多い年代が、役職定年後のシニア人材であることは、彼らの働き方の難しさをよく表しています。

一昔前は、介護はプライベートな問題であると考えられていましたが、昨今の人手不足のなか、そうもいっていられなくなりました。なんとなれば、介護や看護を理由に退職したり、もっと時間に融通の利く職場に転職をしたりする人の数が年間10万人にものぼっているからです。

実は、介護を理由に離職した人の5割以上は、就業の継続を希望していました。しかし、両立が難しかったために、仕事を辞めざるを得なかったのです。企業は、社員の家族の介護状況にまで気を配らなければ、せっかくの有能な人材を失うことにもなりかねません。

[図表6]介護・看護を理由に離職・転職した人数

ライフサイクルの変化は、働き方にも大きく影響

介護はシニア人材だけの問題ではありません。三菱UFJリサーチ&コンサルティングの調査によれば、40~50代の正社員の7割以上が、将来起こり得るかもしれない仕事と介護との両立に不安を感じています。また、実際に同居人の介護が必要になった場合、約3割が「仕事を続けられないと思う」と回答しています。

しかも、実際に介護をすることになった人のうち、勤務先に相談した人はわずか12%しかいませんでした。会社はプライベートな事情を考慮してくれないと最初から諦めたり、あるいは自分に不利な配置転換や異動などを恐れて、勤務先に相談できなかったりする雇用者の実情が浮かび上がってきます。

このように、年齢によるライフサイクルの変化は、その人の働き方や働く環境に、いやおうなく影響を与えていきます。プライベートな事情は仕事に反映させるべきではないという考え方の人もいますが、それは家庭のことを奥さんにすべて任せることのできた男性社員が、会社に滅私奉公を行っていた昭和の考え方です。女性社員も増えて戦力になってきた現在、出産や育児、介護の都合を考慮せずに社員を働かせる会社は、逆に社員から見捨てられてしまうかもしれません。

近い将来、会社の従業員の7割が、育児と仕事、介護と仕事、病気と仕事、学習と仕事の両立勤務となり、時間限定で働く社員になるといわれています。昔のように「24時間働けますか」ではなく、それぞれの事情に応じて、できる範囲で働くことが推奨されるようになってきているのです。

西村 直哉

株式会社キャリアネットワーク代表取締役社長

人材育成・組織行動調査のコンサルタント