今回は、「働く妊産婦」のための保護制度を紹介します。※本連載は、税理士法人恒輝・代表社員で税理士の榎本恵一氏、渡辺人事経営研究所・所長で特定社会保険労務士の渡辺峰男氏、人事戦略研究所・代表で社会保険労務士の吉田幸司氏、YMG林会計グループ・代表で税理士の林充之氏、税法・会計学の講師である柳綾子氏の共著、『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版』(三和書籍)の中から一部を抜粋し、「結婚退職」「出産」に関する年金・税金の基礎知識を紹介します。

女性の退職理由の多くを占める「出産」「育児」

女性の退職理由の多くを占めるものに出産、育児のための退職があります。出産時にまったく休みなしでいることは不可能ですし、1日や2日の休みを取って出産できるというものではありません。出産が、女性の勤続年数が長くならない大きな原因と言われています。

その一方で、出産後も継続的に働きたいと思う女性も多く、そのような人を保護する制度もいくつかあります。これには、母体の保護を目的としたものも多くあります。母体の保護は直接生命の保護ですから、それも当然のことと言えるでしょう。

妊娠・出産・育児を経ても働き続けられる制度を構築中

他方、男女平等参画社会の実現も社会にとっては大きなニーズです。「男女雇用機会均等法」が施行されて以来、男女の性による労働条件の法律上の区別はなくなりつつあります。

以前は禁止されていた、女性の深夜労働や残業時間の制限は撤廃されました。働くうえでは男性も女性も変わりないという理由です。

しかし、合計特殊出生率が現在人口を維持できなくなるまで低下し、将来の我が国を支えるはずの人が生まれてこなくなるのは大問題です。そこで政府は、妊娠中の女性や出産後の女性に対しては配慮して、妊娠、出産、育児を経ながらも継続的に働けるように制度を組み立てています。

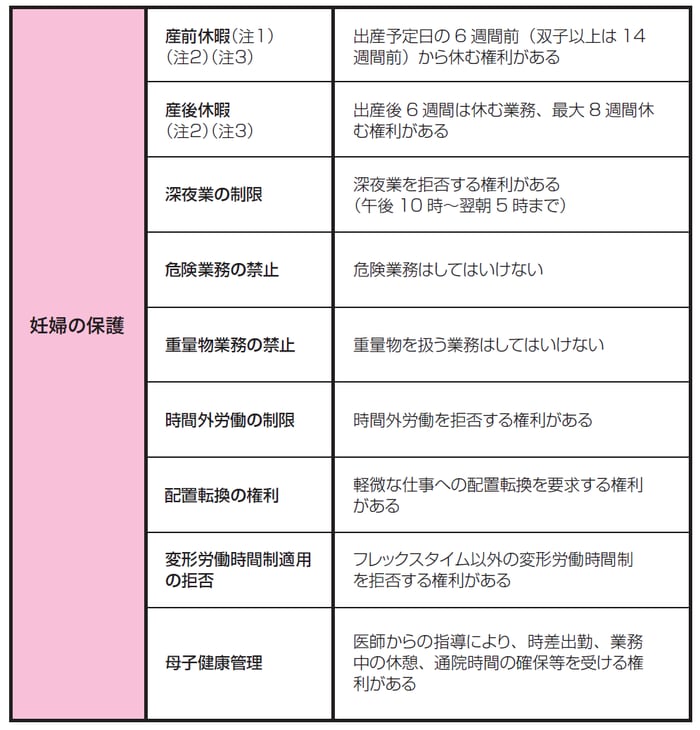

以下の図表をご覧ください。妊婦のための保護制度を簡単にまとめてみました。

[図表]妊婦のための保護制度

税理士法人恒輝 代表社員

株式会社ウィズダムスクール 代表取締役

税理士

ファイナンシャルプランナー

日本人事総研グループ加盟人事コンサルタント

1963年、東京都生まれ。1986年、専修大学商学部会計学科卒業。2000年、産能大学大学院経営情報学研究科経営情報学専攻修了(MBA)。

最近では、企業に対する分かりやすい決算診断の提案と個人に対するライフプランの重要性を説くセミナー活動に情熱を燃やし、起業家の応援を行っている。

著書として『負けない!』(マンガ)、『税務会計論』(共著)、『一般社団法人・財団法人の法務と税務』(共著)、『企業を支える人々へのメッセージ』、『勝経営と三遊亭金時のおもしろ経営塾』(マンガ)、『経営者会計論』(共著)、『税務会計の基礎』(共著)、『経営コーチ入門』(共著)、『その時、会社が動いた』(共著)、『経営コーチ』『ワーク・ライフ・ハピネス』(共著)、『社長、ちょっと待って!! それは労使トラブルになりますよ!』(共著)など。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載知って得する「結婚退職」「出産」に関する年金・税金の基礎知識

渡辺人事経営研究所 所長

特定社会保険労務士

日本人事総研グループ加盟人事コンサルタント

1961年、岡山県生まれ。関西大学商学部商学科卒業。現在、社会保険労務士業に加え、「応援します。良い会社づくり!」をモットーに、人事・労務、財務、金融等の経営に関する幅広い知識で経営計画策定、人事諸制度策定・運用指導などのコンサルティングを行うかたわら、各地で講演活動、研修事業を行う。

著書として『自己責任時代のサバイバルブック』(共著)、『社長、ちょっと待って!! それは労使トラブルになりますよ!』(共著)。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載知って得する「結婚退職」「出産」に関する年金・税金の基礎知識

人事戦略研究所 代表

社会保険労務士

日本人事総研グループ加盟人事コンサルタント

1964年滋賀県生れ。大谷大学文学部社会学科卒業。人事制度の構築、運用、労務管理指導、就業規則等の作成・運用指導、助成金活用指導・手続き代行、社会保険・労働保険の手続き代行、社員研修、能力開発のための個別指導、経営指導、各地での講演活動等を行う。また、滋賀県産業支援プラザ、福井県産業支援センター、各地の商工会議所等の公的機関の登録専門家として地域の中小企業への経営指導にあたっている。

著書として『自己責任時代のサバイバルブック』、『社長、ちょっと待って!! それは労使トラブルになりますよ!』(いずれも共著)。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載知って得する「結婚退職」「出産」に関する年金・税金の基礎知識

YMG林会計グループ 代表

林充之税理士事務所 所長

税理士

1961年、神奈川県生まれ。法政大学経済学部卒業、山梨学院大学大学院公共政策研究科修了。現在、YMG林会計グループ代表として、財務分析を中心にした経営相談を数多く手がける。起業家支援にも力を注いでおり、多くの起業家の「経営コーチ」としての信頼も厚い。また、相続・事業承継においても幅広い相談を資産家の方々の「相続コーチ」として数多くの実績を持ち、経営と資産税の両方のニーズにお応えする幅広いコンサルティングが特徴。講演実績も豊富で判りやすい語り口が好評。

著書として『ときめき会社法』(共著)、『経営コーチ』(共著)、『経営コーチ入門』(共著)『その時、会社が動いた』(共著)、『社長さん今が決断の時です』(共著)、『サラリーマンのための相続トラブル対策』(共著)、月刊税理「この資産にはこの評価」など。

著者プロフィール詳細

連載記事一覧

連載知って得する「結婚退職」「出産」に関する年金・税金の基礎知識