債務を免れるためだけの会社分割と判断されると・・・

前回に引き続き、債権者が訴えを起こしてきた場合に、根拠として主張してくることの多い法人格否認の法理について見ていきます。

②法人格否認の法理とは、一定の場合に、特定の法律関係について会社の法人格を否定することを認める会社法上の理論です。

そもそも会社に法人格が認められているのは、会社の存在が社会にとって有益であるからです。したがって、法人格が悪用され社会に害を与えているような場合にまで、会社に法人格を認める必要はありません。

そこで、そのような場合には、正義・公平の見地から、会社の法人格を否定すべきであると考えられているのです。具体的には、法律の適用を回避するために法人格が濫用された場合や、会社の法人格が形骸にすぎない場合などに、法人格否認の法理に基づいて法人格が否定されます。

会社分割に法人格否認の法理が適用されるようなケースとしては、事業を再生するつもりなど全くなく、ただ借金を免れるためだけに会社分割を行ったと評価されるような例が挙げられるでしょう。

法人格否認の法理が適用された判例

詐害行為取消権と同様、会社分割に関して法人格否認の法理が適用された裁判例もありますので紹介しましょう。

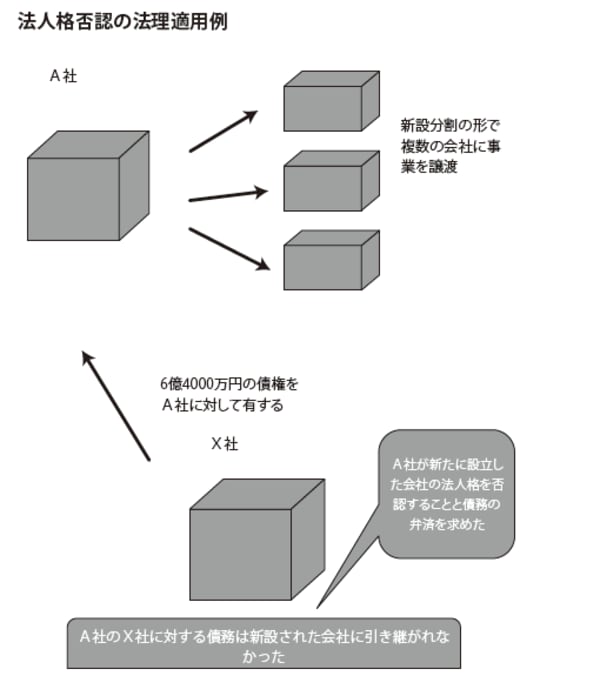

パチンコ店の経営等を目的とするA社は、同族会社であり、5店舗でパチンコ店を経営していましたが、平成14年末時点で約7億円の欠損金を抱え、債務超過の状態に陥っていました。

そこで、債務の整理を図り、平成15年11月30日、新設分割の形で複数の会社を設立しました。新設された会社の代表取締役には、いずれもA社の経営者の妻が就任しました。原告であるX社は、A社に対し、平成15年11月当時、約6億4000万円の元金を有する債権者でしたが、債権が新設された会社に承継されなかったため、債権を回収することが困難になりました。

そこで、X社は、A社が会社分割制度を濫用して、X社のA社に対する債権の支払いを不当に免脱させたとして、新設された会社の法人格を否認するよう主張し、X社のA社に対する債権の支払いを求めました。

裁判所は、「会社分割前と会社分割後とでは、その事業態様や支配実態は実質的に変化がないと評価せざるをえず、法人格が支配者により意のままに道具として支配されていること、債権者のうち原告に対する債務支払を恣意的に免れることを意図して、会社分割制度を形式的に利用あるいは濫用して再建スキームを実行したといわざるをえず、違法または不当な目的を有していたというべきであることから、法人格否認の法理が適用される」旨の判断を示しました(福岡地裁平成23年2月17日判決)。そして、X社のA社に対する債権の支払いを命じました。

訴えられた場合、時効の成立を主張する手もあり

詐害行為取消権や法人格否認の法理などに基づき、債権者から訴えが起こされた場合には基本的に弁護士に訴訟への対応を依頼することになるでしょう。弁護士からは債権者に対抗するために必要となる証拠の準備等を求められるはずです。

その場合、例えば詐害行為取消権に関しては、以下のような点を意識しておくとよいかもしれません。まず、詐害行為取消権は、債務者の行った法律行為を行われなかったのと同じ状態にする強力な効果をもっているために、その要件が以下のように厳しく定められています。

①債権者の債権は詐害行為の前に成立していなければなりません。例えば、売掛債権をもっている債権者が詐害行為取消権を行使する場合には、詐害行為が売掛債権の発生後に行われている必要があります。

②詐害行為は、債務者自身が詐害行為であると認識してなされたものである必要があります。

③債務者の行為の相手方が、その行為が詐害行為であることを認識している必要があります。

したがって、詐害行為取消権を行使された場合には、①から③の要件が満たされていないことを主張し、立証できれば訴訟で勝利する可能性が高まることになります。

さらに、詐害行為取消権の行使は、詐害行為が行われたときから20年、または、債権者が、詐害行為がなされたこと及び債務者がそれを認識していたことを知ってから2年以内に行使しなければなりません。

そのため、ケースによっては、時効が既に成立していると主張することによって債権者に対抗することも有効な選択肢の一つとなるでしょう。