債権者が事業譲渡や会社分割の無効等を訴えることも

前回解説したように、別会社を使った事業再生を行った結果、会社の債務は消滅し、収益力のある事業を引き継いだ別会社のもとで、後継者は第二のスタートを切ることが可能となります。

通常であればそれで手続きは終了し、特に何の問題も生じないでしょう。あとは、別会社をそのまま運営していけばよいだけです。しかし、ごくまれに債権者が、事業譲渡や会社分割の無効等を裁判所に訴え出るケースもあります。

実際、筆者も、RCC(整理回収機構)に、営業権譲渡を詐害行為である、法に反しているという理由で訴えられたことがあります。もとより私どもは、弁護士を中心としたチームを組み、公明正大な形で営業権譲渡を進めたのですから、違法なことは何一つ行っていません。

コンプライアンス上、何の問題もなかったことは、他の債権者がどこも訴訟を起こさなかったことからも明らかです。にもかかわらず、RCCだけが訴訟を起こしてきたのは、おそらく、たとえ勝訴の見込みがほとんどなくても、我々にいわば“脅し”をかけて、少しでも債権を回収したいという意図があったからではないかと推量しています。

当時、RCCは、債権の回収率を上げることを至上命題として掲げ、そうした言いがかりに等しい訴訟を手当たり次第に行っていたからです。私たちは、RCCの訴えを不当と考えていましたが、最終的には裁判を続けることを断念しました。そもそも、RCCは国の強い後ろ盾のもとに設立されていました。つまりは「RCC=国家」そのものだったわけです。

いまだ会社再建の途上であるにもかかわらず、国と争い続ければ、たとえ勝訴できたとしても、その間に有形無形の形で受けるであろう圧力によってもたらされる不利益、デメリットのほうがはるかに大きいだろうと判断したのです(訴訟を終えるにあたり、RCCには和解金として5000万円を支払いました)。

自己の財産を家族などに贈与するのは詐害行為にあたる

このように、たとえ間違ったことはしていないと思っていても、債権者から訴えられるおそれはあります。したがって、万が一の事態に備えて、必要な対策や心構えを用意しておくことも求められるかもしれません。

そのための基本的知識として、債権者が訴えを起こしてきた場合に、根拠として主張してくることの多い、

①詐害行為取消権

②法人格否認の法理

について解説しておきましょう。

まず、①詐害行為取消権とは、債務者が債権者へ支払う財産が不足する状態になることを知りつつ、自己の財産を減少させる行為(詐害行為)をした場合に、その行為の効力を失わせて、債務者のもとに財産を戻させる民法上の制度です。

例えば、多額の債務を抱える債務者が強制執行を免れるために、不動産など自己の財産を家族などに贈与したりするのが詐害行為の典型的なケースです。この例でいえば、詐害行為取消権を行使することで、債務者による贈与行為の効力を失わせ、贈与された財産を債務者のもとに戻させることができるわけです。

ちなみに、詐害行為取消権は、一部の債権者を優遇して不動産等を代わりに弁済(代物弁済)した場合や、あるいは担保を提供した場合にも行使できます。また、代物弁済ではなく、通常の弁済が一部の債権者に対して行われた場合でも、その弁済行為が悪質であるとみなせるものであれば、行使が可能です。

なお、破産法上、詐害行為取消権と同様の制度として否認権が認められています。否認権とは、破産手続き開始決定前になされた破産債権者を害する行為の効力を、破産財団との関係において失わせ、財団から失われた財産を回復する権利です。

詐害行為取消権によって会社分割が取り消しされた判例

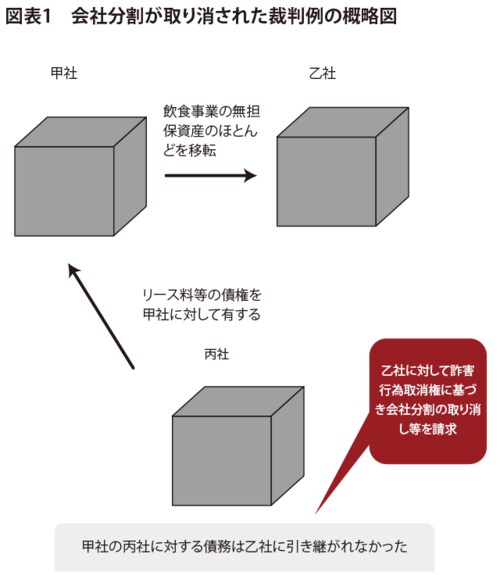

実際にこの詐害行為取消権によって、会社分割が取り消された裁判例を紹介しましょう。事案の概略は以下の通りです。

甲株式会社は、飲食事業及び広告宣伝事業を営んでいました。しかし、広告宣伝事業は大変な業績不振に陥っており、会社全体としても債務超過となっていました。そこで、甲社は新たに乙社を設立し、そこに飲食事業を分離することで事業の再生を図りました。

その結果、甲社が保有する無担保資産のほとんどが乙社に承継されました(なお、甲社は分割後に、事務所を引き払い、従業員もおらず、経理処理もされないままとなりました)。

一方、丙社は甲社に対してリース料等の債権を有していましたが、それらは乙社に承継されませんでした。そこで、丙社は乙社に対して詐害行為取消権に基づき会社分割の取り消し等を請求しました。

裁判所は丙社の訴えを認め、甲社の行った会社分割は取り消されることになりました(東京高裁平成22年10月27日判決)。結果として、甲社の事業再生は失敗に終わってしまったわけです。

次回は、法人格否認の法理について見ていきます。