ユーロの「最適通貨圏」といえる国々は多くない

1999年に11カ国でユーロが導入され、2011年にはギリシャが参加した。その後も、2007年のスロベニアをはじめ2015年のリトアニアまで参加国が増え合計で19カ国にまで広がった。しかし本書籍『ヨーロッパ経済とユーロ』の270~273頁でみたように、ユーロの最適通貨圏といえる国々は多くなく、将来ユーロの罠に陥る可能性がある。どういうことか見ていこう※。

※ 川野祐司「中東欧諸国とユーロの罠」世界経済研究協会『世界経済評論』2013年11・12月号,Vol. 57,No. 3,52-56頁。

本書籍第14章で見てきたように、ユーロを導入したからといって経済が自動的に収斂するわけではない。しかし、東欧諸国などの新規加盟国はキャッチアップの過程にあり、ドイツなどの中心国よりも早く経済成長している。

経済成長に伴ってインフレが発生するというバラッサ=サミュエルソン効果という考え方がある。国内の産業を貿易財部門と非貿易財部門に分けると、この2つの部門の商品の価格は異なるメカニズムで決まる。

貿易財は国際的な競争にさらされているため、国際価格によって決まる。一方、民間のサービス業や公共サービスなどの非貿易財の価格は国内の賃金(労働コスト)によって決まる。途上国では貿易財部門の賃金の方が非貿易財部門の賃金よりも高い傾向にある。貿易財の価格には途上国だけでなく先進国も関係しており、先進国の賃金も影響を及ぼしているためである。経済が成長するにつれて貿易財の取引は活発になり、貿易財部門で働く人が増えてくる。

非貿易財部門で働く人が減ることで非貿易財部門の賃金が上昇し、非貿易財の価格が上昇する。こうしてインフレが生じるというわけだ。インフレが生じても為替レートが減価すれば、インフレによる製品価格の上昇を為替レートの減価で相殺することができる。

バラッサ=サミュエルソン効果は東欧などでは観察されないという研究が多い。その背景には21世紀に入って見られる世界的なディスインフレがある。ディスインフレとはインフレ率の低い状態を指す。連載第9回でも見たように、国境を越えたバリューチェーンの構築が進んでいる。東欧の賃金は上昇しているものの生産や流通の最適化により製品のコストは上昇していないため、賃金の上昇がインフレ率の上昇につながりにくい。そのため、バラッサ=サミュエルソン効果が見られず、インフレによる東欧諸国の競争力の低下も見られないことになる。

東欧諸国はどのタイミングでユーロに参加すべきか?

ところで、東欧諸国が成長を続けている理由は、労働コストが低く組み立て加工をしていることにある。今後も成長できるかどうかのカギはインフレ率ではなく労働コストの上昇率にある。そこで、EU各国の労働コストの推移を見てみよう。

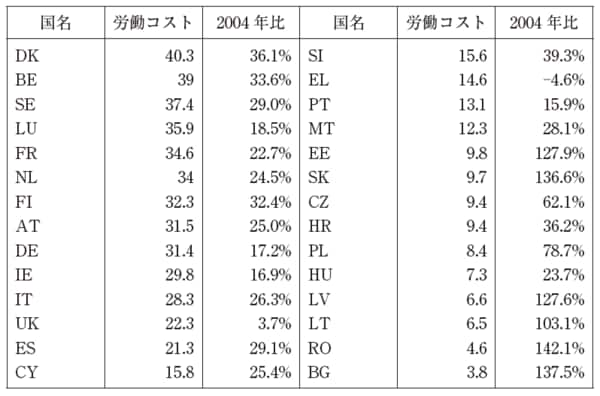

下記図表はEU各国の労働コストを表している。ギリシャを除く27カ国は2004年から2014年にかけて労働コストが大きく上昇しているが、EU平均よりも労働コストの高い加盟国の上昇率の平均が25.6%であるのに比べて、EU平均よりも低いグループの平均は65.4%と増加幅が大きくなっている。2014年現在でもデンマークとブルガリアの差は10倍以上あるが、今後も差が縮まっていくだろう。

[図表]EU各国の労働コスト

組み立て加工などを行っている国で労働コストが高くなると、企業はより労働コストに低い国に移動してしまい、経済成長が停滞する中所得国の罠に陥ってしまう。中所得国の罠はヨーロッパに限らず多くの地域で見られる現象であり、中所得国から高所得国へ移行するためにはより付加価値の高い産業へと経済を転換させる必要がある(本書籍第10章)。

EU加盟国はイギリスとデンマークを除いてユーロに参加しなければならないが、今後も大幅な賃金上昇が見込まれる東欧諸国などがユーロに参加すると、労働コストの増加を為替レートの減価で相殺することができなくなってしまう。これがユーロの罠である。東欧諸国は中所得国の罠とユーロの罠の2つの罠に陥る可能性があるが、このうちユーロの罠はユーロ参加を先延ばしにすることで回避できる。

ユーロとの為替レートはできるだけ安定させることで貿易や直接投資を促し、労働コストの上昇で競争力が著しく失われるときには対ユーロの為替レートを切り下げることで競争力を回復させることができる。ユーロ参加は産業構造が十分に高度化してからでも遅くないだろう。