息子があてにする「生活保護」は本当に受けられる?

次に、息子は両親が亡くなったら生活保護を受けられるかを検証してみます。

生活保護制度とは、憲法第25条に基づき、困窮の程度に応じた必要な保護を行い、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的とした制度です。

生活保護の被保護実人員は202万674人(対前年比0.2%減)、被保護世帯数は165万1,187世帯(同0.4%増)※となっています。なお、生活保護の相談や申込みの手続きは、居住している自治体の福祉事務所が窓口となっています。

※ 厚生労働省「生活保護の被保護者調査(令和5年9月分概数)の結果」より。

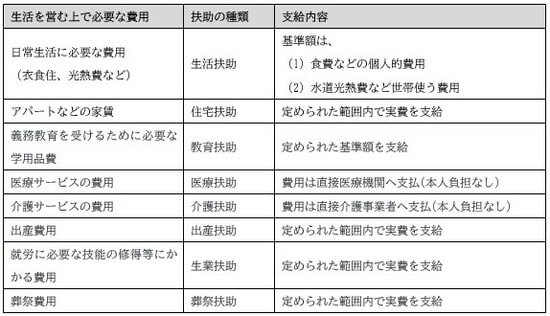

保護の種類と内容

生活保護制度では、生活を営む上で必要な扶助が支給されます。

支給される保護費

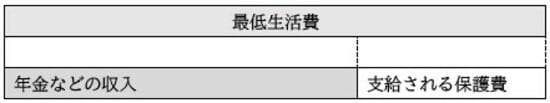

具体的な生活保護費の額は、厚生労働大臣が定めた基準で、年齢や世帯人数、6つの地域等級などによって決まります。

「保護費」は、最低生活費から年金などの収入を引いたものが支給される額となります。

たとえば、65歳の単身世帯の場合、東京都区内(1級地-1)で、生活扶助と住居扶助(「図表1」参照)を受けるとなると約13万円が「最低生活費」になります。

生活保護が受けられる対象者

厚生労働省の「生活保護制度」によると、生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として、次のような状態の方が対象です。

②就労できない、または就労していても必要な生活費を得られない

③年金、手当等の社会保障給付の活用をしていても必要な生活費を得られない

では、Aさんの息子が両親が亡くなった後に、生活保護の対象になるのか確認してみます。

前提として、現在78歳のAさん(男性)の平均余命※は10.45年で約88歳です。同様にBさんの平均余命は約15.26年で約91歳で、そのころ息子は63歳になっているとします。

※ 厚生労働省「令和3年簡易生命表」より

また、Aさんの住まいは、都心まで電車で15分かからない、また駅から徒歩5分の閑静な住宅街地域です。以前Aさんが土地建物(不動産)の資産価値を調べたら、築古の建物の解体費用を含めて更地にした売却価格は約3,900万円だったそうです。土地の価格は今後多少の上下があっても大きく変動しないと考えます。

そこで、①の資産について、両親が亡くなった時点では、息子は不動産を相続して所有していると考えられます。ただちに活用できる資産があるため、生活保護の対象にはならないでしょう。

ただし、③の年金については、息子は大学卒業後非正規で職場を変えながら、厚生年金や国民年金に加入しており、また働いていない期間は、親が国民年金保険料を納付していました。引続き保険料を60歳まで納めれば、65歳から老齢厚生年金を104万200円(月額8万6,700円)受給できます。

しかし、息子がひとりになっても働かないと収入は65歳からの年金のみとなります。そうなれば生活に困窮して相続した不動産を売却して、その収益と年金とで毎月約16万円※の生活費で賃貸を借りて生活することになるでしょう。90歳ころには不動産売却の収益も途絶え、生活保護の対象となると考えられます。

※ 消費支出:143,139円と非消費支出12,356円の合計155,495円なので約16万円とする。「総務省「家計調査年報(家計収支編)2022年(令和4年)結果の概要」65歳以上の単身無職世帯(高齢単身無職世帯)の家計収支」より。

なお、②については、生活保護以前の問題として、現在官民で実施している「就職氷河期世代支援プログラム※」の就労支援を活用して、今から収入を得るべきです。

※ 参考:内閣府「就職氷河期世代支援プログラム」