「競争原理の導入」で生じた教育格差

穏健党を主とする連立政権が行った教育改革は、まったく成果を得ることができなかった。教育改革によって、スウェーデンの子供(15歳児童)の学力が全般的に低下し、地域間、学校間における教育格差が生じた。スウェーデンの教育改革は明らかに失敗だったのだ。

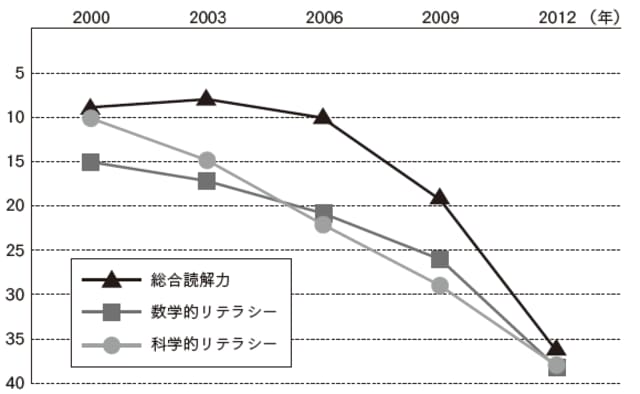

下記の図表は、OECDによる生徒の学習到達度調査(Programme for International StudentAssessment:通称PISA)の結果だ。子供の総合読解力、数学的リテラシー、科学的リテラシーの3項目を国際的に比較したものだ(国際順位)。

[図表]スウェーデンの子供の学力(国際順位)の推移

この図表からもわかるように、2000年代のスウェーデンの子供の学力は国際的に著しく低下したのだ。教育改革後は、目を覆うばかりの学力低下ぶりである。スウェーデンの学力低下の原因は明らかである。教育現場への競争原理の導入だ。スウェーデンが行った競争原理の導入は、教育サービスを受ける側の子供の競争ではなく、教育サービスを提供する側の地方自治体や学校、教員の競争であり、この点を理解することが肝心である。

子供に対しては、個性重視の「のびのび教育」を行っている。このスウェーデンの「のびのび教育」(河本佳子『スウェーデンののびのび教育』新評論、2002年2月参照)は、日本の「ゆとり教育」導入に大きな影響を与えたほどだ。

話はそれるが、日本では、スウェーデンの「ゆとり教育」を失敗だとして、子供の教育に競争を導入しようとしているが、スウェーデンの失敗は「ゆとり教育」そのものではなく、あくまでも教える側の競争の導入である。日本では、この点を混同している。

問題は、教育サービスを提供する側にある。地方分権で、教育の権限は地方自治体に委ねられ、地方自治体はそれぞれの予算の範囲内で教育を行うことになる。当然、地方自治体の間で予算の大きさが異なることから、教育サービスの質も地方で異なり、地域間格差が生ずることになる。学校にも人気の学校とそうでない学校が生まれ、「教育の選択」が保障されていることから、評判の学校に生徒が集まる。評判のよくない学校には生徒が集まらないという事態が生ずる。とくに、移民の子供が集まる学校は一般のスウェーデン国民に敬遠され、その学校は移民が大半を占める学校になる。このようにして、学校間格差が生じる。

教員の間にも成果主義の競争原理を導入している。その成果を決めるのが学校長なので、教員は自由な教育を行えなくなる。そして、優秀な教員は都市部の学校に集まり、地方の学校には優秀な教員は集まらない。また、教育改革によりフリースクールは急激に増えたが、そうしたフリースクールは子供の教育よりも利益優先に走ったとの批判もある。

フィンランドは教育改革に成功し、国際順位を伸ばす

同じく1990年代、隣国フィンランドもスウェーデンと同様の教育改革を行った。教育権限を地方自治体に移譲し、教育の分権化を図った。フィンランドの場合はスウェーデンと異なり、教育改革前の子供の学力の低さが大きな問題となっていた。中央集権的で画一な教育が、子供の学びの個性を無視していたのだ。

ところがフィンランドは、教育改革の結果、スウェーデンとは逆にPISAの結果が国際的にトップレベルに躍り出た。

フィンランドがスウェーデンと異なるのは、同じ地方自治体に教育権限を委譲しても、地方自治体、学校、教員の教育サービスを提供する側に競争原理を持ち込まなかった点だ。フィンランドは公立学校がほとんどで、スウェーデンのように、規制緩和で私立学校やフリースクールを増やしたりはしなかった(未就学児が通うフリースクールの幼稚園はあるが)。

したがって、フィンランドには、「教育バウチャー制度」も存在しない。また、フィンランドは子供の自主性を尊重し、できる限り子供の学びの個性を尊重する教育を行った。

要するに、同じ教育の分権化を行っても、スウェーデンでは地方自治体、学校、教員に競争原理の導入を目的とし、フィンランドは教育現場での学びの個性の尊重を目的としたという違いがある。これらが、両国の教育改革の明暗を分けることになった。学校や教師に競争原理を導入するべきではないということが、スウェーデンの失敗の例でわかろうというものだ。

もともと、スウェーデンでは「教育現場に競争を持ち込めば失敗する」と認識していたはずなのだが、1990年代の保守自由主義政党である穏健党が政権を取ってから、教育に競争を持ち込むこととなり、その結果が子供の学力低下だった。

スウェーデンでは、もう一度、教育改革を行うべきだとの声が高まっている。現に、学校教育の改革が2014年秋の国政選挙の大きなテーマのひとつになった。政権を勝ち取った社会民主党を中心とする中道左派の連立政権のもと、教育現場から競争原理は排除されることになろう。