鈴木喜美子。1943年7月、埼玉県草加市生まれ。職業は画家。

裕福な商家に生まれ、東京の私立中高校を経て、美大に進学。中退後、草加に戻って、絵画教室を開く。セザンヌが好きで、パリに留学し、ボーヴォワールに遭遇。と、ここまではありがちな履歴、お嬢さん画家のプロフィールのひとつといっていいかもしれない。

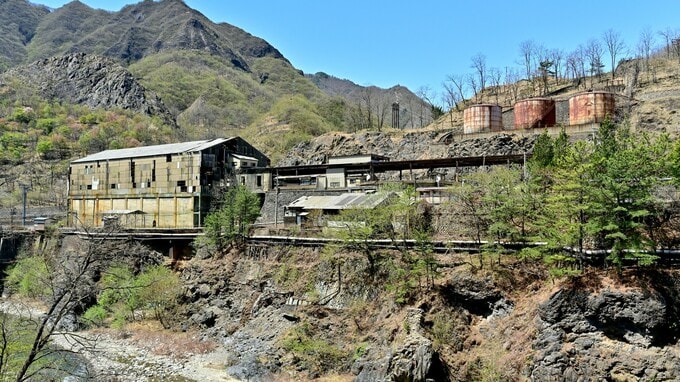

1978年、鈴木はスケッチ旅行に訪れた栃木県で、旧足尾銅山を含む「足尾」と遭遇する。足尾は日本で最初の公害発生地だが、当時鈴木は知らなかった。以来、現在まで45年、足尾通いを続けている。その回数は8千回に及ぶだろうか。毎年、足尾の絵画を描き続けている。彼女の画家としての履歴がユニークなのは、モチーフとして足尾しか描かないことだ。

なぜ足尾だけを、の答えが簡単に解けるものではないと推量するが、すこしでも内実に迫りたいと鈴木を追い続けている。

頭とこころが、これは何かと急き立て…

1978年8月、眼前にある「足尾」を眼前に、鈴木はスケッチもせず、立ち尽くした。自宅アトリエで開く美術教室に集う若手の中学校美術教師らと日光の戦場ヶ原の光徳沼にスケッチ旅行に来ていた。山の後ろには何があるのかと鈴木が問うと、「足尾銅山がある。先生知らねえのか」と教え子の中から答えが返った。行先を変更して向かったのが足尾だった。

「足尾の引き込み線のところに立つと、工場と山がわあっと迫ってきた。頭とこころが、これは何かと急き立てるけど、言葉が出てこなかった」と鈴木は振り返る。鈴木がその日のことを冷静に語れるようになるまで、30十年を要した。

突然、色が消えた

1970年代半ば、鈴木が30歳代のころ、両親を相次いで病気で亡くした。好きな画業の道に進むことを選んだ鈴木の背中を押してくれた愛情深い両親だった。オートバイやカメラが好きなモダンボーイだった父と無条件にやさしかった母。1960年代末、セザンヌに憧れる鈴木がパリ留学を望めば、支援してくれた。

鈴木の人生を彩っていた温かさの象徴だった両親の逝去。その後、繁盛していた鮮魚・乾物の卸商のお店も傾き始めた。見たくないものをいっぱい見てしまった鈴木喜美子のキャンバスから色が消えた。それまでよく使っていた赤や黄色などの暖色が使えなくなってしまった。色が消えた。

暗雲が立ち込めて、画家として立ち直れない日々を過ごしていた78年に、鈴木は偶然に栃木・足尾銅山に遭遇した。夕日に染まった銅山や工場を目にして、鈴木は言葉にならない衝撃を受けた。その風景は、絵筆もとれなくなっていた日々が続いていた彼女の心を揺り動かす。