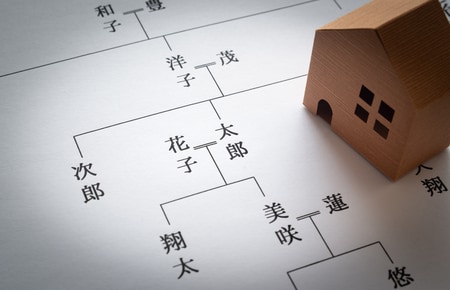

「遺産分割」とは?

遺産分割とは、相続が起きたあとで、亡くなった人(「被相続人」といいます)の遺産をわけることです。相続が起きると、原則として遺産は一時的に相続人全員の共有となります。そのままでは使い勝手が悪いため、誰がどの遺産を取得するのかを確定する「遺産分割」が必要になるのです。

遺産分割の4つの方法

遺産分割には、次の4つの方法があります。

1.現物分割

現物分割とは、遺産をそのまま各相続人に割り当てて分割する方法です。たとえば、「自宅の土地建物は長男、A銀行の預貯金は二男、B証券会社に預託する有価証券は長女」と分ける場合などがこれに該当します。

2.換価分割

換価分割とは、遺産をお金に変え、そのお金をわける遺産分割方法です。たとえば、遺産であるA土地を売って、その対価を長男、二男、長女がそれぞれ3分の1の割合で受け取る場合などがこれに該当します。

3.代償分割

代償分割とは、比較的評価額の大きな財産を一部の相続人が受け取る代わりに、その相続人から他の相続人に金銭を支払う形で調整をする遺産分割方法です。たとえば、唯一のめぼしい財産である自宅・土地・建物を長男が相続する代わりに、長男から二男と長女にそれぞれ500万円を支払う場合などがこれに該当します。

4.共有分割

共有分割とは、遺産を共有名義とする遺産分割方法です。たとえば、遺産である土地Aを長男、二男、長女がそれぞれ3分の1ずつの共有で相続する場合などがこれに該当します。なお、共有分割はのちのトラブルの原因となりますので、よほど事情がない限りはおすすめできません。

分割が「必要な財産」と「必要ない財産」

遺産のなかには、遺産分割を経ることなく自動的に法定相続分で分割されるものが存在します。それは、「可分債権」です。たとえば、貸付金などの金銭債権がこれに該当します。ただし、近時の判例により、可分債権であっても、預貯金債権は例外的に遺産分割の対象とされました。それ以外の財産(土地や建物、有価証券など)は、すべて遺産分割の対象となります。

注目のセミナー情報

【資産運用】5月9日(金)開催

初期投資1,300万円・想定利回り16%!

安定収益、短期償却、社会貢献を実現する

「ビジネスホテル型トレーラーハウス」

待望の新規案件発表!

【資産運用】5月10日(土)開催

金価格が上昇を続ける今がチャンス!

「地金型コイン」で始める至極のゴールド投資