大手電力会社を規律する「規制料金」のしくみ

わが国においては、電気料金には「規制料金」と「自由料金」の2種類があります。

大手電力会社の電気料金は「規制料金」です。これに対し、電力自由化により参入した事業者の電気料金は「自由料金」となっています。

「規制料金」の場合、電力会社はその範囲内であれば、いちいち認可を受けることなく電気料金を値上げすることができます。しかし、規制料金を値上げする場合には国の認可が必要です。

規制料金の範囲内で電気料金を変動させる際、その基準となるのが、「燃料費調整制度」です。

これは、燃料の価格や為替レートが変動した場合に、それを迅速に電気料金に反映させることができる制度です。

燃料費調整制度の計算ルールと「値上げ申請」に至るケース

燃料費調整制度における「燃料費調整額」の計算式は以下の通りです。

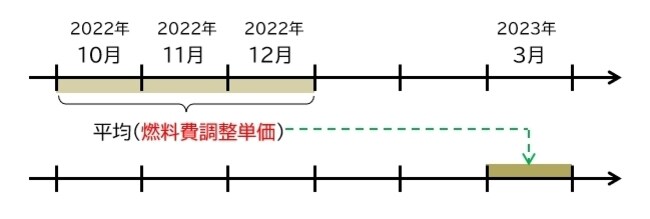

「燃料費調整単価」とは、「連続する3ヵ月間」の平均燃料価格をさします。これを、その「3ヵ月間」の最後の月から起算して3ヵ月目の価格に自動的に反映させるのです。

たとえば、2023年3月の燃料費調整額の計算に用いられている「燃料費調整単価」は、2022年10月~12月の平均燃料価格です(【図表】参照)。

3ヵ月間の平均をとることによって、契約者の電気料金の負担がいきなり重くなるのを防ぐ効果があります。

これに加え、さらに、「『基準燃料価格』+50%」という金額の上限が設定されています。「基準燃料価格」は料金設定時の平均燃料価格(基準となる3ヵ月間の平均)です。

大ざっぱにいうと、この「『基準燃料価格』+50%」を基に算出された電気料金が、「規制料金」の上限というイメージです(厳密には微妙に異なります。あくまでイメージです)。

「基準燃料価格」と現在の燃料価格との間には約3ヵ月のタイムラグがあるので、その間に燃料価格が急騰した場合は、「規制料金」の上限を超過した額を電力会社が捻出しなければなりません。

電力会社がその負担に耐えられなくなった場合に、国に「値上げの認可」を申請することになるということです。

そして、昨今、既に大手10社の電気料金がすべて「規制料金」の上限に達してしまっています。その要因は複合的なものです。すなわち、2022年初めからウクライナ危機の影響を受けて石油、液化天然ガス、石炭等の価格が高騰しています。また、折からの円安傾向もそれに拍車をかけています。

大手電力会社各社の規制料金値上げ申請は、このような背景に基づくものです。