児童手当の所得制限とは

まず、現行の児童手当およびその「所得制限」について、どのようなものか概要を説明します。

児童手当は、中学校3年生以下の児童を養育している人に支給されるものです。

支給額は【図表1】の通りです。

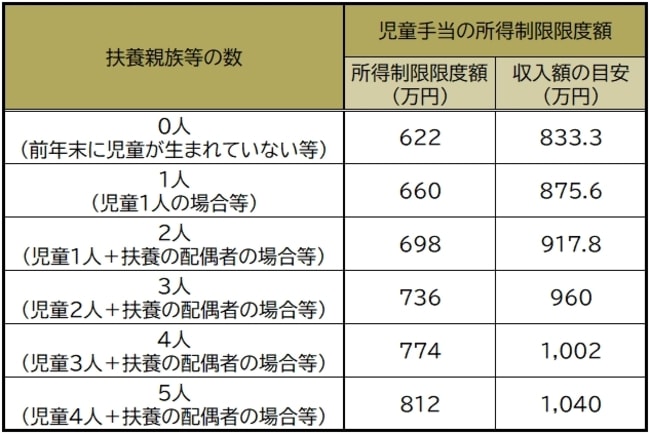

児童手当には所得制限が設けられています。「所得制限限度額」は、「世帯主」の「所得」と、「親族の数」に応じて定められています(【図表2】参照)。

2022年10月から「特例給付」が廃止

ただし、2022年9月以前は、「所得制限限度額」を超えていても、「所得制限上限額」以下であれば、「特例給付」として1ヵ月あたり一律5,000円を受け取ることができました。

しかし、この「特例給付」に、2022年10月給付分から「所得制限上限額」が設けられました(【図表3】参照)。

この制度下で、たとえば、「扶養の配偶者と小学生の子2人」がいる人のケースを見てみましょう。なお、所得と年収の関係については典型的なケースを想定しています。

「扶養親族3人」に該当するので、「年収960万円未満」であれば、児童手当2人分合計2万円を受け取ることができます。

また、「年収960万円以上」だと、従来は、「特例給付」として一律5,000円を受け取れることができました。

ところが、2022年10月給付分から「特例給付」について所得制限が設けられました。「年収1,200万円以上」だと特例給付を受け取ることができなくなったのです。

p>