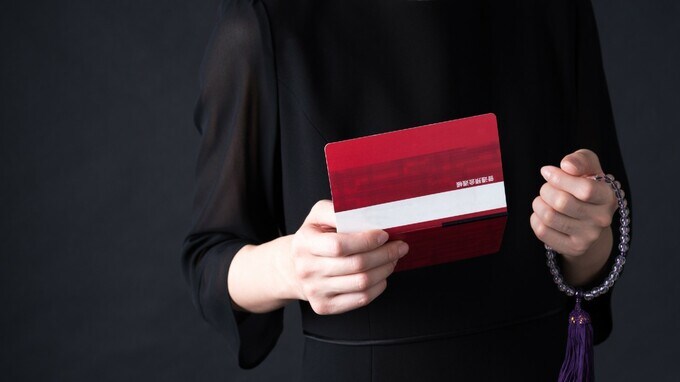

生命保険金にかかる「税金」の種類

家族が亡くなったことにともない、契約していた生命保険契約によって保険金が支払われる場合があるでしょう。死亡により受け取った生命保険は原則として税金の対象となりますが、その契約の形態によってどの税金の対象になるのかが異なっています。死亡により支払われた保険金に対してかかる税金の種類は、次のとおりです。

保険料負担者が「被相続人」である場合

保険契約の保険料を支払っていたのが亡くなった人(「被相続人」といいます)本人であった場合の生命保険金は、相続税の対象になります。この形態が、3つのうち最も一般的であるといえるでしょう。

たとえば、父が亡くなったことにより長男が受け取った生命保険金の保険料を、父が支払っていたような場合がこれに該当します。ただし、一定の人が受け取った生命保険金については非課税の対象となるため、一定額までについては相続税も課税されません。これについては、後ほど詳しく解説します。

保険料負担者が「保険金受取人」である場合

保険契約の保険料を支払っていたのが保険金受取人であった場合の生命保険金は、一時所得として所得税の対象となります。たとえば、父が亡くなったことにより長男が受け取った生命保険金の保険料を、長男が支払っていたような場合です。所得税は毎年1月1日から12月31日までの分を、原則として翌年2月16日から3月15日までに申告します。

ただし、受け取った死亡保険金の額から支払った保険料の額を控除し、さらに一時所得の特別控除額である50万円を差し引き、残った金額に2分の1を乗じた額のみが一時所得となるため、大きな税額が生じるケースはそれほど多くありません。

保険料負担者が被相続人でも保険金受取人でもない場合

保険契約の保険料を支払っていたのが、被相続人でも保険金受取人でもない第三者であった場合の生命保険金は、保険料負担者から保険金受取人への贈与として贈与税の対象となります。

たとえば、父が亡くなったことにより長男が受け取った生命保険金の保険料を、母が支払っていたような場合です。贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの分を、翌年2月1日から3月15日までに申告します。

注目のセミナー情報

【資産運用】5月9日(金)開催

初期投資1,300万円・想定利回り16%!

安定収益、短期償却、社会貢献を実現する

「ビジネスホテル型トレーラーハウス」

待望の新規案件発表!

【資産運用】5月10日(土)開催

金価格が上昇を続ける今がチャンス!

「地金型コイン」で始める至極のゴールド投資