家族が亡くなったとき何から行えばよい?

身近な家族が亡くなると、さまざまな手続きを実施しなければいけません。後々の手続きをスムーズに進めるためにも、すぐに対応が必要なことを紹介します。

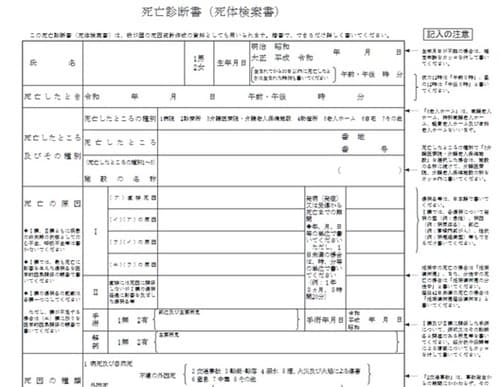

死亡診断書を受け取り、コピーを取る

まずは『死亡診断書』を受け取りましょう。

これはどこでもらえるかというと病院になります。死亡届の提出や保険金の請求など、さまざまな手続きに必要な書類のため、2部以上作成してもらいます。併せて10部ほどコピーしておくと安心です。

死亡届のために市区町村役場で死亡診断書を提出すると戻ってきません。先にコピーを用意しておけば、ほかの手続きに必要な死亡診断書を病院で再発行してもらわずに済みます。

なお、死亡した家族が病院に通院や入院をしていなかった場合、発行されるのは『死体検案書』です。

退院手続き、医療費の支払い

病院に入院していた場合には『退院手続き』を行いましょう。その後医療費の支払いを請求されますが、相続放棄を検討している場合には支払ってはいけません。

入院中の医療費を故人の財産から支払うと、相続する意思があるとみなされ、相続放棄ができなくなるからです。請求された医療費は、相続放棄をすると支払いの必要がなくなります。

ただし配偶者は対象外で、相続放棄しても医療費を支払わなければいけません。夫婦は『日常の家事』に対して連帯責任があると、民法で定められています。医療費は日常の家事に該当するため、配偶者は支払いを拒めないのです。

亡くなってからすぐに役所で行う手続き

役所での手続きも必要です。期限が短いものもあるため、できるだけ早いタイミングで実施しましょう。

死亡届と火葬許可申請書の提出

故人の死亡を知ってから7日以内に行うのは、市区町村役場への『死亡届』の提出です。無事に完了すると『火葬許可証』が発行されます。火葬するために必要な書類のため、忘れずに受け取りましょう。

死亡届が問題なく受理されると、自動的に住民票の抹消も行われます。また故人が3人以上の世帯の世帯主なら、同時に『世帯主の変更手続き』も実施しましょう。

法定相続人が誰かを証明する調査

遺産相続をするためには『法定相続人』が誰かを証明するための調査も必要です。『遺産分割協議』に欠かせないため、できるだけ早く始めましょう。

具体的には役所で戸籍謄本などの書類を取り寄せ、故人が生まれてから死亡するまでの家族関係を明らかにします。特別な事情がない場合、法定相続人を特定するのはそれほど難しい作業ではありません。

ただし公的に確かに法定相続人であると証明するには、資料が必要です。相続手続きや名義変更の際にも提出を求められるため、あらかじめ調査しておきましょう。

当てはまる場合は高額療養費支給申請書も

条件に当てはまるなら『高額療養費支給申請書』も提出しましょう。生前の高額医療費の払い戻しを受けられるかもしれません。

故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度を利用していた場合には、住所地の市区町村役場で手続きをします。社会保険に加入していた場合は、健康組合や協会けんぽで手続きしましょう。

手続きには被保険者である故人と請求者との続柄がわかる資料が必要です。戸籍謄本を用意しておくと、スムーズに手続きできます。